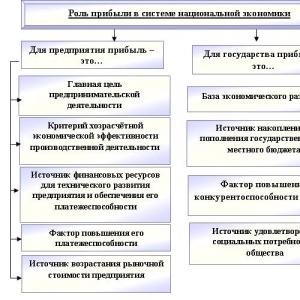

Презентация на тему "стили педагогического общения". Стили педагогического общения

Стили руководства индивидуально-типические особенности целостной,

относительно устойчивой системы способов, методов

воздействия руководителя на коллектив с целью эффективного

и качественного выполнения управленческих

функций.(Журавлев)

целостная специфическая система устойчиво повторяющихся

особенностей деятельности руководителя, обладающая

внутренней гармонией и выработанная для эффективного

осуществления функций управления в определенных

условиях.(Шакуров)

интегративная характеристика деятельности руководителя, в

которой отражаются личные качества руководителя,

взаимоотношения с подчиненными и особенности

деятельности.(Ревенко)

стабильно проявляющиеся особенности взаимодействия

руководителя с коллективом, формирующиеся под влиянием

как объективных и субъективных условий управления, так и

индивидуально-психологических особенностей личности

руководителя.(Русалинова)

Три основных стиля руководства (по К.Левину):

Авторитарный;Демократический;

Попустительский (либеральный).

Авторитарный

учащемуся принадлежит изначальноподчинённая роль, обучение и воспитание

осуществляется как целенаправленное

воздействие.

Демократический

есть определённая регламентация ролейучастников диалога, но она не ущемляет

свободы проявления индивидуальных

склонностей и особенностей характера.

Попустительский

внешне позволяет достичь раскованныхотношений, но чреват возможностью

утраты контроля педагога над поведением

воспитанников.

В стиле педагогической деятельности находят выражение

особенности коммуникативныхвозможностей педагога;

достигнутый уровень

взаимоотношений;

творческая индивидуальность педагога;

особенности студенческого коллектива.

Существует несколько классификаций стилей педагогической деятельности.

I.Регламентир

ованный

ИмпровизационныйРегламентированный

стиль

Импровизационный стиль

предусматривает

позволяет спонтанно

строгое

находить решение

подразделение и

каждой, вновь

ограничение ролей

возникающей

участников

ситуации.

педагогического

процесса, следование

определённым

шаблонам и

правилам.

II.Стили деятельности учителя (А.К. Маркова)

ЭмоциональныйРегламентированный

(методический)

Импровизационный

Рассуждающий

Стили деятельности учителя (А.К. Маркова)

СтилиОриентаци Планирова

я

на ние

процесс/рез

ультат

учебный

материал

Ориентаци Операти

я

на вность

учеников

Методич гибкость

ность

Эмоциональ на процесс недостаточн

нообучения

о

импровизац

адекватное

ионный

наиболее

интересный

материал

для урока

на сильных высокая

учеников

низкая

Интуитивность,

чуткое

и

зависимость

от проницатель

ситуации

на ное

уроке, гибкость и

импульсивность

Эмоциональ

нометодическ

ий

на результат адекватное

и

на

процесс

обучения

поэтапная

отработка

высокая

высокая

Рассуждаю

щеимпровизац

ионный

на процесс адекватное

и

результаты

высокая

Недостат

очно

высокая

чувствителен

к чуткое

и

изменениям

проницатель

ситуации

на ное

уроке, личностно

тревожен

сочетание

интуитивности и

рефлективности,

осторожность,

традиционность

Рассуждаю

щеметодическ

ий

на

результаты

обучения

консерват

ивность

Высокая

адекватное

рефлексивность,

малая

чувствительность

к

изменениям

ситуаций

на

уроке,

осторожность

Отношение

к

учащимся

III.Стили педагогического общения (В. А. Кан-Калик):

Общение на основе увлеченностисовместной деятельностью.

Общение на основе дружеского

расположения.

Общение – дистанция.

Общение – устрашение.

Общение – заигрывание.

Общение – превосходство.

IV.Американские психологи выявили три типа педагогов:

"Проактивный","Реактивный",

"Сверхреактивный".

"Проактивный" педагог

"Проактивный" педагогинициативен в организации общения в

группе, как группового, так и парного

(учитель-ученик). Он четко

индивидуализирует свои контакты со

студентами. Но его установки меняются в

соответствии с опытом. Он знает, чего

хочет, и понимает, что в его собственном

поведении или поведении студентов

способствует достижению этой цели.

"Реактивный" педагог

"Реактивный" педагогтоже гибок в своих установках, но он

внутренне слаб, подчинен "стихии

общения". Не он сам, а студенты

диктуют характер его общения с

группой. У него расплывчатые цели, он

приспосабливается и подстраивается к

студентам.

"Сверхреактивный" педагог,

"Сверхреактивный"педагог,

замечая индивидуальные различия, тут же

строит нереальную модель,

преувеличивающую эти различия. Такой

педагог имеет дело не с реальными, а с

выдуманными им студентами и ведет себя

соответствующим образом. Студенты при

этом - его личные враги, а его поведение род защитного психологического

механизма.

V.Типология профессиональных позиций учителей, предложенная М. Таленом.

МОДЕЛЬ 1 – «СОКРАТ».МОДЕЛЬ 2 – «РУКОВОДИТЕЛЬ

ГРУППОВОЙ ДИСКУССИИ».

МОДЕЛЬ 3 – «МАСТЕР».

МОДЕЛЬ 4 – «ГЕНЕРАЛ».

МОДЕЛЬ 5 – «МЕНЕДЖЕР».

МОДЕЛЬ 6 – «ТРЕНЕР».

МОДЕЛЬ 7 – «ГИД».

МОДЕЛЬ 1 – «СОКРАТ»

Это педагог с репутацией любителяспоров и дискуссий, намеренно их провоцирующий на занятиях. Ему свойственны

индивидуализм, несистематичность в

учебном процессе из-за постоянной

конфронтации; учащиеся на его занятиях

усиливают защиту

собственных позиций,

учатся их отстаивать.

МОДЕЛЬ 2 – «РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППОВОЙ ДИСКУССИИ»

Главным в учебно-воспитательномпроцессе считает достижение согласия и

установление сотрудничества между

учащимися, отводя себе роль посредника,

для которого поиск

демократического согласия

важнее результата дискуссии.

МОДЕЛЬ 3 – «МАСТЕР»

Педагог выступает как образец дляподражания, подлежащий безусловному

копированию, и прежде всего не столько в

учебном процессе, сколько в отношении к

жизни вообще.

МОДЕЛЬ 4 – «ГЕНЕРАЛ»

Избегает всякой двусмысленности,подчеркнуто требователен, жестко добивается

послушания, так как считает, что всегда и во

всем прав, а учащийся должен беспрекословно

подчиняться отдаваемым приказам.

МОДЕЛЬ 5 – «МЕНЕДЖЕР»

Стиль, сопряженный с атмосферойэффективной деятельности коллектива,

поощрением их инициативы и

самостоятельности. Педагог стремится к

обсуждению с каждым

учащимся смысла решаемой

задачи, качественному

контролю и оценке

конечного результата.

МОДЕЛЬ 6 – «ТРЕНЕР»

Атмосфера общения пронизана духомкорпоративности. Учащиеся подобны

игрокам одной команды, где каждый в

отдельности не важен как индивидуальность,

но все вместе они могут многое. Педагогу

отводится роль вдохновителя

групповых усилий, для

которого главное – конечный

результат, победа.

МОДЕЛЬ 7 – «ГИД»

Воплощенный образ ходячейэнциклопедии. Лаконичен, точен,

сдержан. Ответы на все вопросы ему

известны заранее, как и сами вопросы.

Технически безупречен и именно

поэтому зачастую откровенно

скучен.

Вопрос! Чем отличаются модели: «Сократ» и «Руководитель групповой дискуссии»? «Менеджер» и «Тренер»?

Основание, заложенное в типологизациюМ.Талена:

выбор роли педагогом, исходя из

собственных потребностей, а не

потребностей учащихся.

Вопрос!

Чем отличаются модели:

«Сократ» и «Руководитель групповой дискуссии»?

«Менеджер» и «Тренер»?

Если рассматривать общение как сквозной процесс в обучении, то необходимо выделить две основные модели общения:

–учебно-дисциплинарную;–личностно-ориентированную.

1. Учебно-дисциплинарная модель общения.

Для рассматриваемой модели общенияхарактерен авторитарный стиль общения,

где:

– Способы общения: наставления, разъяснения,

запреты, требования, угрозы, наказания,

нотации, окрик.

– Тактика общения: диктат или опека.

– Личностная позиция: удовлетворить

требования руководства и контролирующих

инстанций.

2. Личностно-ориентированная модель общения.

Для этой модели общения характерендиалогический тип общения.

- Способы общения: понимание, признание и

принятие личности учащегося.

- Тактика общения: сотрудничество, создание и

использование ситуаций, требующих проявления

интеллектуальной и нравственной активности

учащихся.

- Личностная позиция педагога: исходить из

интересов учащегося и перспектив его

дальнейшего развития.

Стиль

общения

характеризуется

привычной

устойчивой связью

между способами и

методами общения и

целями, которыми

оно преследует. То

есть это какие-то

особенности

взаимодействия

между людьми.

всегда

занималась проблемами

взаимодействия людей

между собой. По мнению

психологов,

стиль

общения

обусловлен

возможностью человека

выбирать те или иные

средства поведения в

определенной ситуации.

Они разделили стили

общения

на

три

категории.При гибком стиле

человек

хорошо

ориентируется

в

обществе, он может

адекватно

расценить,

кто

перед ним, быстро

понять, о чем идет

речь

и

даже

догадаться

об

эмоциональном

состоянии

собеседника.При ригидном стиле

человек не может

быстро

проанализировать не

только

свое

поведение, но и

поведение

собеседника.

Он

плохо владеет собой

и не всегда может

выбрать подходящий

способ поведения и

общения.При переходном стиле

у

человека

присутствуют признаки

из

двух

вышеназванных

стилей. Он не до конца

понимает,

что

происходит

вокруг

него, с кем общается и

какой

способ

взаимодействия лучше

выбрать.Педагогические стили общения

Стили педагогического общения были определены

как эмоциональные приемы и действия педагога по

отношению к ученику. Поведение учителя

обусловлено его пониманием цели, которую он

преследует,

обучая

ребенка.

При

этом,

преподавателем также учитываются стили общения

ребенка.Авторитарный

стиль

общения подразумевает

то, что учитель оставляет

за собой право решать

вопросы самостоятельно.

Они

могут

касаться

отношений

между

учениками, активности в

классе

или

касаться

каждого ученика лично.

Как правило, такой режим

включает

в

себя

одновременно

диктаторство и заботу о

подчиненных.Способы обучения преподавателя либерального стиля

отличаются от способов, включенных в другие стили

общения педагога. Он стремится снизить все шансы

принимать какое-либо участие в жизнедеятельность

класса, не желает нести за учеников ответственность.

Учитель ограничивается выполнением исключительно

своих педагогических функций.

Манипулятивный стиль общения

При таком стиле общениячеловек

воспринимается

другим

как

средство

достижения цели. Как правило,

собеседник старается показать

самые лучшие стороны его

цели, чтобы тот помог ее

достичь. Несмотря на то, что у

обоих участников разговора

разные

представления

о

составляющей

этой

цели,

победит тот, кто более искусно

владеет

методами

манипуляции.

Гуманистический стиль общения

Пригуманистическом

стиле общения речь идет о

межличностных

отношениях, в которых

человек хочет, чтобы его

поняли, поддержали, дали

совет,

чтобы

ему

сопереживали. Изначально

такой тип общения не

подразумевает

никакой

цели,

ситуация

складывается

из

происходящих событий.

Педагогическое общение – это профессиональное общение преподавателя с учащимися на уроке и вне его, имеющее определенные педагогические функции и направленное на создание психологического климата учебной деятельности и отношений между педагогом и учащимися и внутри ученического коллектива; его успех определяет успех в обучении и воспитании.

Под стилем общения понимают индивидуально-типологические особенности социально-психологического взаимодействия педагога и обучающихся. В стиле общения находят выражение: особенности коммуникативных возможностей учителя; сложившийся характер взаимоотношений педагога и воспитанников; творческая индивидуальность педагога; особенности ученического коллектива.

Авторитарный При авторитарном стиле характерная тенденция на жесткое управление и всеобъемлющий контроль выражается в том, что преподаватель значительно чаще своих коллег прибегает к приказному тону, делает резкие замечания. Бросается в глаза обилие нетактичных выпадов в адрес одних членов группы и неаргументированное восхваление других. Авторитарный преподаватель не только определяет общие цели работы, но и указывает способы выполнения задания, жестко определяет, кто с кем будет работать, и т. д. Задания и способы его выполнения даются преподавателем поэтапно. Характерно, что такой подход снижает деятельностную мотивацию, поскольку человек не знает, какова цель выполняемой им работы в целом, какова функция данного этапа и что ждет впереди. Исследования показали, что такое поведение руководителя объясняется его опасениями потерять авторитет, обнаружив свою недостаточную компетентность: «Если кто-то предлагает нечто улучшить, построив работу по- другому, значит, он косвенно указывает на то, что я этого не предусмотрел». Кроме того, авторитарный лидер, как правило, субъективно оценивает успехи своих подопечных, высказывая замечания не столько по поводу самой работы, сколько относительно личности исполнителя. При автократическом стиле руководства учитель осуществляет единоличное управление руководством коллективом, без опоры на актив. Учащимся не позволяют высказывать свои взгляды, критические замечания, проявлять инициативу, тем более претендовать на решение касающихся их вопросов. Учитель последовательно предъявляет к учащимся требования и осуществляет жесткий контроль за их выполнением. Авторитарному стилю руководства свойственны основные черты автократического. Но учащимся позволяют участвовать в обсуждении вопросов, их затрагивающих. Однако решение, в конечном счете, всегда принимает учитель в соответствии со своими установками.

Попустительский Главной особенностью попустительского стиля руководства по сути дела является самоустранение руководителя из учебно- производственного процесса, снятие с себя ответственности за происходящее. Попустительский стиль оказывается наименее предпочтительным среди перечисленных. Результаты его апробации наименьший объем выполненной работы и ее наихудшее качество. Важно отметить, что ученики не бывают, удовлетворены работой в подобной группе, хотя на них и не лежит никакой ответственности, а работа скорее напоминает безответственную игру. При попустительском стиле руководства учитель стремится, как можно меньше вмешиваться в жизнедеятельность учащихся, практически устраняется от руководства ими, ограничиваясь формальным выполнением обязанностей и указаний администрации. Непоследовательный стиль характерен тем, что учитель в зависимости от внешних обстоятельств или собственного эмоционального состояния осуществляет любой из описанных выше стилей руководства.

Демократический Что касается демократического стиля, то здесь в первую очередь оцениваются факты, а не личность. При этом главной особенностью демократического стиля оказывается то, что группа принимает активное участие в обсуждении всего хода предстоящей работы и ее организации. В результате у учеников развивается уверенность в себе, стимулируется самоуправление. Параллельно увеличению инициативы возрастают общительность и доверительность в личных взаимоотношениях. Если при авторитарном стиле между членами группы царила вражда, особенно заметная на фоне покорности руководителю и даже заискивания перед ним, то при демократическом управлении учащиеся не только проявляют интерес к работе, обнаруживая позитивную внутреннюю мотивацию, но сближаются между собой в личностном отношении. При демократическом стиле руководства учитель опирается на коллектив, стимулирует самостоятельность учащихся. В организации деятельности коллектива учитель старается занять позицию «первого среди равных». Учитель проявляет определенную терпимость к критическим замечаниям учащихся, вникает в их личные дела и проблемы. Ученики обсуждают проблемы коллективной жизни и делают выбор, но окончательное решение формулирует учитель.

Общение на основе увлеченности совместной творческой деятельностью. В основе этого стиля – единство высокого профессионализма педагога и его этических установок. Ведь увлеченность совместным с учащимися творческим поиском – результат не только коммуникативной деятельности учителя, но в большей степени его отношения к педагогической деятельности в целом. Подчеркивая плодотворность такого стиля взаимоотношений педагога и воспитанников и его стимулирующий характер, вызывающий к жизни высшую форму педагогического общения – на основе увлеченности совместной творческой деятельностью, необходимо отметить, что дружественность, как и любое эмоциональное настроение и педагогическая установка в процессе общения, должна иметь меру. Зачастую молодые педагоги превращают дружественность в панибратские отношения с учащимися, а это отрицательно сказывается на всем ходе учебно-воспитательного процесса (нередко на такой путь начинающего учителя толкает боязнь конфликта с детьми, усложнения взаимоотношений). Дружественность должна быть педагогически целесообразной, не противоречить общей системе взаимоотношений педагога с детьми.

Общение-дистанция Этот стиль общения используют как опытные педагоги, так и начинающие. Суть его заключается в том, что в системе взаимоотношений педагога и учащихся в качестве ограничителя выступает дистанция. Но и здесь нужно соблюдать меру. Гипертрофирование дистанции ведет к формализации всей системы социально – психологического взаимодействия учителя и учеников и не способствует созданию истинно творческой атмосферы. Дистанция должна существовать в системе взаимоотношений учителя и детей, она необходима. Но она должна вытекать из общей логики отношений ученика и педагога, а не диктоваться учителем как основа взаимоотношений. Дистанция выступает как показатель ведущей роли педагога, строится на его авторитете. В чем популярность этого стиля общения? Дело в том, что начинающие учителя нередко считают, что общение-дистанция помогает им сразу же утвердить себя как педагога, и поэтому используют этот стиль в известной мере как средство самоутверждения в ученической, да и в педагогической среде. Но в большинстве случаев использование этого стиля общения в чистом виде ведет к педагогическим неудачам. Авторитет должен завоевываться не через механическое установление дистанции, а через взаимопонимание, в процессе совместной творческой деятельности. И здесь чрезвычайно важно найти как общий стиль общения, так и ситуативный подход к человеку. Общение-дистанция в известной степени является переходным этапом к такой негативной форме общения, как общение-устрашение.

Общение-устрашение Этот стиль общения, к которому также иногда обращаются начинающие учителя, связан в, основном с неумением организовать продуктивное общение на основе увлеченности совместной деятельностью. Ведь такое общение сформировать трудно, и молодой учитель нередко идет по линии наименьшего сопротивления, избирая общение- устрашение или дистанцию в крайнем ее проявлении. В творческом отношении общение-устрашение вообще бесперспективно. В сущности своей оно не только не создает коммуникативной атмосферы, обеспечивающей творческую деятельность, но, наоборот, регламентирует ее, так как ориентирует детей не на то, что надо делать, а на то, чего делать нельзя, лишает педагогическое общение дружественности, на которой зиждется взаимопонимание, так необходимое для совместной творческой деятельности.

Заигрывание опять-таки характерное, в основном, для молодых учителей и связанное с неумением организовать продуктивное педагогическое общение. По существу, этот тип общения отвечает стремлению завоевать ложный, дешевый авторитет у детей, что противоречит требованиям педагогической этики. Появление этого стиля общения вызвано, с одной стороны, стремлением молодого учителя быстро установить контакт с детьми, желанием понравиться классу, а с другой стороны – отсутствием необходимой общепедагогической и коммуникативной культуры, умений и навыков педагогического общения, опыта профессиональной коммуникативной деятельности. А.С.Макаренко резко осуждал такую погоню за любовью. Он говорил: Я уважал своих помощников, а у меня были просто гении в воспитательной работе, но я их убеждал, что меньше всего нужно быть любимым воспитателем. Я лично никогда не добивался детской любви и считаю, что эта любовь, организуемая педагогом для собственного удовольствия, является преступлением... Это кокетничанье, эта погоня за любовью, эта хвастливость любовью приносит большой вред воспитателю и воспитанию. Я убедил себя и своих товарищей, что этого привеска... не должно быть в нашей жизни... Пусть любовь придет незаметно, без ваших усилий. Но если человек видит цель в любви, то это только вред... Общение-заигрывание, как показывают наблюдения, возникает в результате: а) непонимания педагогом стоящих перед ним ответственных педагогических задач; б) отсутствия навыков общения; в) боязни общения с классом и одновременно желания наладить контакт с учениками.

В результате многочисленных исследований и экспериментов психологи и педагоги советуют учителям для развития коммуникативных способностей следующее: Нужно сознавать, что школа-часть общества, а отношение педагога к детям - выражение общественных требований.

Учитель не должен открыто демонстрировать педагогическую позицию. Для детей слова и поступки педагога должны восприниматься как проявление его собственных убеждений, а не только как исполнение долга. Искренность педагога- залог прочных контактов с воспитанниками. Адекватная оценка собственной личности. Познание себя, управление собой должно стать постоянной заботой каждого учителя. Особого внимания требует умение управлять своим эмоциональным состоянием: воспитательному процессу вредит раздражительный тон, преобладание отрицательных эмоций, крик. Педагогически целесообразные отношения строятся на взаимоуважение ученика и учителя. Надо уважать индивидуальность каждого школьника, создавать условия для его самоутверждения в глазах сверстников, поддерживать развитие положительных черт личности.

Педагогу необходимо позаботиться о благоприятной самопрезентации: показать ребятам силу своей личности, увлечения, умелость, широту эрудиции, но неназойливо. Развитие наблюдательности, педагогического воображения, умения понимать эмоциональное состояние, верно истолковывать поведение. Творческий подход к анализу ситуации и принятию решений основывается на умении педагога принимать роль другого - ученика, родителей, коллеги, - становиться на их точку зрения. Увеличение речевой деятельности учеников за счет уменьшения речевой деятельности учителя - важный показатель мастерства общения учителя. Даже при незначительных успехах учеников быть щедрым на похвалу. Хвалить нужно в присутствии других, а порицать лучше наедине. Учительская речь должна быть при этом выразительной. И если даже у вас не поставлен голос, вас могут выручить жесты, мимика, взгляд.

Модель 1 Педагог как бы возвышается над классом. Он парит в мире знаний, науки, увлечен ими, но находится на недосягаемой высоте. Здесь система общения складывается следующим образом: педагог как бы отстранен от учащихся, они для него только воспринимающие знания. Как правило, такой учитель мало интересуется личностью ребенка и своими взаимоотношениями с ним, сводя педагогические функции к сообщению информации. Такому учителю важен только процесс передачи информации, а школьник выступает лишь в качестве общего контекста к науке. Такая позиция, как свидетельствуют наблюдения, характеризует некоторых начинающих учителей, увлеченных наукой. Негативные последствия - отсутствие психологического контакта между педагогом и детьми. Отсюда – пассивность учащихся в процессе обучения, безынициативность.

Модель 2 Смысл этой довольно распространенной модели общения заключается в том, что между педагогами и детьми в качестве невидимого ограничителя во взаимоотношении выступает дистанция, которую педагог устанавливает между собой и учащимися. Такими ограничителями могут служить: подчеркивание педагогом своего превосходства над учащимися; преобладание стремления сообщить информацию, а не обучить; отсутствие желания к сотрудничеству, утверждение ситуации безусловной ведомости школьников; снисходительно - покровительственное отношение к учащимся, мешающее организовать взрослое взаимодействие. Негативные последствия - отсутствие межличностного контакта между педагогом и детьми, слабая обратная связь, равнодушие школьников к учителю.

Модель 3 Ее суть в том, что учитель строит взаимоотношения с детьми избирательно. В частности, концентрирует свое внимание на группе учащихся (сильных или, наоборот, слабых), как локатор, улавливает именно этих школьников, оставляя без внимания остальных. Причины такого отношения могут быть различными: учитель увлечен ребятами, которые интересуются его предметом, дает им специальные задания, вовлекает в кружки и факультативную работу, не проявляя внимания к остальным; учитель озабочен слабыми учащимися, постоянно занимается с ними, упуская при этом из виду остальных школьников, уповая на то, что они сами со всем справятся; не умеет сочетать фронтальный подход с индивидуальным. Негативные последствия - на уроке не создается целостной и непрерывной системы общения, она подменяется фрагментарным, ситуативным взаимодействием. Узор общения на уроке постоянно рвется, нарушается его целостный ритм, возникают перебои в межличностном взаимодействии, что ведет к дестабилизации социально - психологической основы урока.

Модель 4 Педагог в процессе взаимодействия с учащимися слышит только себя: при объяснении нового материала, при опросе учащихся, в ходе индивидуальных бесед с детьми. Учитель поглощен своими мыслями, идеями, педагогическими задачами, не чувствует партнеров по общению. Негативные последствия - теряется обратная связь, вокруг учителя на уроке создается своеобразный психологический вакуум, педагог не воспринимает психологическую атмосферу в классе, учебно - воспитательный эффект взаимодействия с учащимися снижается.

Модель 5 Педагог направленно и последовательно действует на основе спланированной программы, не обращая внимания на изменяющиеся обстоятельства, требующие изменения общения. Негативные последствия - такой педагог как будто бы все делает правильно: у него есть обоснованный план, верно сформулированы педагогические задачи. Но он не учитывает, что педагогическая действительность постоянно меняется, возникают новые и новые обстоятельства, условия, которые должны немедленно улавливаться им и вызывать соответствующие изменения в методической и социально - психологической аранжировке воспитания и обучения. В ходе учебно - воспитательного процесса четко выделяются как бы две линии: первая идеальная, спланированная и вторая – реальная. У такого педагога эти линии не пересекаются.

Модель 6 Учитель делает себя главным, а порой и единственным инициатором педагогического процесса, пресекая все другие формы учебной инициативы. Здесь все исходит от педагога: вопросы, задачи, суждения и т. п. Негативные последствия - педагог превращается в единственную движущую силу учебно - воспитательного процесса, гасится личная инициатива учащихся, снижается познавательная и общественная активность, а, следовательно, не формируется достаточно насыщенная мотивационно - потребностная сфера обучения и воспитания, теряется психологический смысл взаимодействия педагога и детей, учащиеся ориентируются только на одностороннюю активность педагога и осознают себя лишь в качестве исполнителя, снижаются возможности творческого характера обучения и воспитания, школьники ждут инструкцию, превращаясь в пассивных потребителей информации.

Модель 7 Учитель мучается постоянными сомнениями: правильно ли его понимают, верно ли истолковывают то или иное замечание, не обижаются ли и т. п. Негативные последствия - педагог озабочен не столько содержательной стороной взаимодействия, сколько отношенческими аспектами, которые приобретают для него гипертрофированное значение, учитель постоянно сомневается, колеблется, анализирует, что в конечном счете может привести к неврозам.

Если вы решите заняться оптимизацией своего общения с детьми, рекомендуем своеобразное руководство, на которое можно ориентироваться: 1. Появление в классе бодрое, уверенное, энергичное и т. д. 2. Общее самочувствие в начальный период общения бодрое, продуктивное, уверенное. 3. Наличие коммуникативного настроения: ярко выраженная готовность к общению. 4. Энергичное проявление коммуникативной инициативы, эмоциональная настроенность на деятельность, стремление передать это состояние классу. 5. Создание на уроке необходимого эмоционального настроя.

6. Органичное управление собственным самочувствием в ходе урока и общения с детьми (ровное эмоциональное состояние, способность к управлению самочувствием, несмотря на складывающиеся обстоятельства, сбои в настроении). 7. Продуктивность общения. 8. Управление общением: оперативность, гибкость, ощущение собственного стиля общения, умение организовать единство общения и метода воздействий. 9. Речь (яркая, образная, эмоционально насыщенная, высококультурная). 10. Мимика (энергичная, яркая, педагогически целесообразная). 11. Пантомимика (выразительная, адекватная жестикуляции, пластическая образность, эмоциональная насыщенность жестов).

План анализа педагогической ситуации: 1. Уясните педагогический смысл описанной ситуации, т.е. опишите ситуацию с точки зрения формирования личности ребенка, его жизненного опыта, взглядов, позиции (что произошло, кто участвовал в событии, где оно произошло и т.д.). 2. Вычлените педагогическую проблему: реально существующее или назревающее противоречие в формировании личности ребенка, к которому ведет описанная ситуация. Выясните или предположите истоки этого конфликта. 3. Определите педагогическую цель (планируемый результат, которого хотелось бы достичь в данной ситуации). 4. Сформулируйте несколько (пять-шесть) вариантов решения конфликта, эффективного поведения педагога в этом случае. 5. Выберите и обоснуйте оптимальный вариант педагогической деятельности в данной ситуации. 6. Определите критерии достижения и методы оценки планируемого результата.

Правила педагогического общения. Правило 1. Не пытайтесь за каждым отрицательным поступком школьника видеть только отрицательные мотивы. Правило 2. Тщательно готовьтесь к уроку, не допускайте даже малейшей некомпетентности в преподавании своего предмета. Правило 3. Школьники склонны охотнее выполнять распоряжения учителей при опосредованном способе воздействия. Правило 4. Совместная деятельность сближает людей. Правило 5. Предусмотрительность и корректность поведения учителя снижают напряжение в общении.

А меня сегодня заставили переписать заново, и учительница сказала, что получилось лучше. Посмотри, правда, лучше? А у нас сегодня дроби объясняли. Хочешь покажу? Мам, а что такое потроха? Учительница сказала, что в следующий раз вышвырнет Петю из класса вместе с потрохами. Левка улыбнулся на уроке, а учитель выгнал его из класса, сказал: «Улыбаться будешь в коридоре!» А за что? Не разобравшись, и сразу выгонять? У нас на уроке химией никто не занимается, но все сидят тихо, учат другие уроки. Учительница видит это, но молчит, ей нравится тишина. Мам, а разве учитель имеет право проверять портфели без разрешения хозяина, чтобы узнать, кто и что в них носит?

1. Оцените информацию каждого высказывания детей. Какие из этих высказываний вызовут тревогу, настороженность родителей? Почему? 2. Какая реакция родителей на каждое высказывание будет наиболее педагогически правильной? А какая реакция возможна? 3. Как бы вы беседовали с каждым из учителей, если бы, будучи классным руководителем или руководителем педагогического коллектива школы, получили такую информацию от родителей своих учеников?

Предлагается испытать себя в следующих ситуациях. 1. Представьте, что вы классный руководитель и вам необходимо сразу после уроков мобилизовать класс на сбор металлолома. 2. На школьном вечере ученица 9 класса отказалась танцевать с одноклассником, ученица ответила на его приглашение грубо поговорите с ней. 3. Девятиклассник отказывается заниматься литературой: не учит материал, пропускает уроки, мотивируя тем, что он избрал себе в будущем техническую специальность и литература ему не нужна, вы стараетесь его переубедить. 4. На перемене старшеклассник обидел второклассника поговорите со старшеклассником.Тренинг

Условная функция ОбязанностиВозможные варианты конкретных ролей Генератор идей подает идею, записывая ее суть на карточку и передавая ее презентатору Карлсон Презентатор представляет идею группе, расцвечивая ее деталями и рисуя "потрясающие результаты" Барон Мюнхгаузен Комментатор дополняет, предлагает варианты реализации этой же идеи, уточняет детали Мудрая Сова Критик критикует, придирается, ищет препятствия и помехи Старуха Шапокляк Защитник преодолевает критику, говорит о способах минимизировать риск провала Робин Гуд Фасилитатор утихомиривает, следит за очередностью выступлений, не дает перебивать, следит за временем – обычно не больше 1 минуты каждому Кот Леопольд Секретарь записывает все ценные идеи, предложения, подробности, при необходимости уточняет их Доктор Ватсон

Предлагается начать объяснять новый материал (в роли учеников коллеги). Слушатели фиксируют жесты и оценивают их. Таким образом, прорабатываются все типичные педагогические жесты: во время работы у доски, вызова ученика и т.д. Одновременно проводятся занятия по мимике. Участники делятся на пары и дают друг другу мимические задания (не менее десяти каждый), затем меняются ролями. Это задание повторяется на других занятиях. Процедура "Воспроизведение жеста в этюдной ситуации педагогического действия"

Слайд 1

Педагогическое общение и его функции

Слайд 2

Педагогическое общение – это профессиональное общение педагога с учащимися на уроке и вне его, направленное на создание благоприятного климата.

Слайд 3

Функции общения Характеристика

Информационная Обмен сообщениями, т.е. приём-передача каких-либо сведений в ответ на запрос, а также обмен мнениями.

Контактная Установление контакта как состояния обоюдной готовности к приёму и передаче сообщения.

Побудительная Стимуляция активности партнера по общению, направляющая его на выполнение тех или иных действий.

Координационная Взаимное ориентирование и согласование действий при организации совместной деятельности.

Понимания Не только адекватное восприятие и понимание смысла сообщения, но и понимания партнёрами друг друга.

Установление отношений Осознание и фиксирование своего места в системе ролевых, деловых, межличностных связей сообщества, в котором предстоит действовать педагогу.

Функции общения:

Слайд 4

Авторитарный (разящие стрелы). Учитель единолично определяет направление деятельности группы, указывает, кто с кем должен сидеть, работать, пресекает всякую инициативу учащихся, учащиеся живут в мире догадок. Основные формы взаимодействия - приказ, указание, инструкция, выговор.

Демократическая (возвращающийся бумеранг). Проявляется в опоре руководителя на мнение коллектива, учитель старается донести цель деятельности до сознания каждого. Основные способы общения у такого учителя - просьба, совет, информация.

Либеральная(плывущий плот) . Учитель старается не вмешиваться в жизнь коллектива, не проявляет активности, вопросы рассматривает формально, легко подчиняется другим противоречивым влияниям.

Стили педагогического общения

Слайд 5

1. Модель дикторская ("Монблан"). Педагогические функции сведены к информационному общению при отсутствии личностного взаимодействия. отсутствие психологического контакта, безынициативность и пассивность обучаемых.

2. Модель неконтактная ("Китайская стена"). Между педагогом и обучаемым существует слабая обратная связь ввиду барьеров общения: отсутствие желания к сотрудничеству, информационный, а не диалоговый характер занятия. слабое взаимодействие с обучаемыми, а с их стороны - равнодушное отношение к педагогу.

3. Модель дифференцированного внимания ("Локатор") Основана на избирательных отношениях с обучаемыми. Педагоги ориентированы не на весь состав аудитории, а лишь на часть, допустим на талантливых, слабых, лидеров. нарушается целостность взаимодействия в системе "педагог-коллектив", она подменяется фрагментарностью ситуативных контактов.

4. Модель гипорефлексивная ("Тетерев"). Педагог в общении как бы замкнут в себе: его речь большей частью монологична. Такой педагог проявляет эмоциональную глухоту к окружающим. практически отсутствует взаимодействие между обучаемым и обучающим(поле психологического вакуума).

5. Модель гиперрефлексивная ("Гамлет"). Педагог озабочен не столько содержательной стороной взаимодействия, сколько тем, как он воспринимается окружающими. Межличностные отношения принимают для него доминирующее значение. обостренная социально-психологическая чувствительность педагога, приводящая его к неадекватным реакциям на реплики и действия аудитории; бразды правления могут оказаться в руках обучаемых.

Модели поведения преподавателя:

Слайд 6

название моделей характеристика следствие

6. Модель негибкого реагирования ("Робот"). Взаимоотношения педагога с обучаемыми строятся по жесткой программе, но педагог не обладает чувством постоянно меняющейся ситуации общения. Им не учитываются состав и психологическое состояние обучаемых, их возрастные и этнические особенности. низкий эффект социального взаимодействия.

7. Модель авторитарная ("Я - сам"). Учебный процесс целиком фокусируется на педагоге. Он - главное и единственное действующее лицо. От него исходят вопросы и ответы, суждения и аргументы.

воспитывается безынициативность, теряется творческий характер обучения, искажается мотивационная сфера познавательной активности.

8. Модель активного взаимодействия ("Союз").

Педагог постоянно находится в диалоге с обучаемыми, держит их в мажорном настроении, поощряет инициативу, легко схватывает изменения в психологическом климате коллектива и гибко реагирует на них. Преобладает стиль дружеского взаимодействия с сохранением ролевой дистанции.

Следствие: возникающие учебные, организационные, этические и др. проблемы творчески решаются совместными усилиями. Такая модель наиболее продуктивна.

Слайд 7

Справедливость

Умение поставить себя на место другого

Доброта

Сдержанность

Терпимость

Красота, стиль

Хорошие вербальные способности

Доступность изложения материала

Строгость

Выбор учащимися личностных качеств преподавателя

Слайд 8

Интерес к людям и работе с ними; Гибкость, оперативно-творческое мышление; Умение ощущать и поддерживать обратную связь в общении; Умение управлять собой; Эмпатия (способность поставить себя на место другого); Способность к спонтанности коммуникаций; Умение прогнозировать возможные педагогические ситуации, последствия своих воздействий; Хорошие вербальные способности: культура, развитость речи, богатый лексический запас, правильный отбор языковых средств; Способность к педагогической импровизации, умение применять всё разнообразие средств воздействия (убеждение, внушение, применение различных приёмов воздействия)

Стили общения

Подготовила учитель музыки 1 категории:

Копылова Е.Н

Исследователи различают разные подходы к проблеме количество стилей, выделяя их по разным основаниям. Одно из самых популярных в психологической науке описание стилей руководства принадлежит немецкому психологу Курту Левину Он выделяет две стороны стилей руководства:

- содержание решений, предложенных руководителем (формальный аспект),

- техника (способы) осуществления этих решений (содержательный аспект).

Рассмотрим с этих позиций основные стили руководства:

- авторитарный,

- демократический,

- либеральный.

Лидер «всё знает сам» и не терпит возражений.

Своим подчинённым он представляет лишь минимум информации.

Он никому не доверяет и может никого не ставить в известность о своих намерениях.

Подчинённых он считает пешками,

ему свойственно подавление или удаление сильных и оригинальных людей.

Его окружает хор поддакивающих,

В этой атмосфере процветают сплетни, интриги и доносы. Некоторые работники многим ему обязаны, он не только пугает и наказывает, но и награждает.

Такая система руководства не воспитывает самостоятельности, со всеми вопросами помощники, заместители бегут к «главному». Если в коллективе руководитель – автократ, то он всех будоражит, создаёт кратковременную активность и часто оставляет после себя неразбериху, создаёт вокруг себя враждебную атмосферу. Этот стиль руководства лежит в основе большинства конфликтов.

Демократический стиль

Предполагает взаимодействия на уровне «взрослый» - «взрослый.»

У руководителя и подчинённого возникает чувство доверия и взаимопонимания.

Руководитель ведёт себя, как один из членов группы, каждый сотрудник может при нём свободно выражать свои мнения по разным вопросам.

В зависимости от выполняемой задачи руководство может передаваться от одного участника к другому. Ответственность за неудачи руководитель разделяет с группой.

Большинство проблем обсуждается коллективно. Стремление прислушиваться к мнению сотрудников по разным вопросам объясняется не тем, что он этого не понимает, а убеждением в том, что при обсуждении могут возникнуть нюансы, позволяющие лучше понять ситуацию и найти правильное решение.

Либеральный стиль.

Характеризуется безынициативностью, невмешательством в процесс тех или иных работ.

Либерал предпринимает какие-нибудь действия только по указаниям вышестоящего руководства, стремится уклониться от ответственности за решения.

Либералы непринципиальны, могут под влиянием разных людей и обстоятельств изменять своё решение по одному и тому же вопросу.

В организации, где руководитель – либерал, часто важные вопросы решаются без его участия.

Во взаимоотношениях с подчинёнными либерал корректен и вежлив. Положительно реагирует на критику, не требователен к подчинённым и не любит контролировать их работу.

поощрения.

Обычно в такой роли выступают

люди недостаточно компетентные,

неуверенные

в прочности служебного положения.

- Лидер (учитель) – над детским

коллективом, он единолично

планирует работу и несёт

единоличную ответственность;

- Он постоянно проявляет

неверие в силы учеников;

- Указывает не только задание, но и способы выполнения, этапы, распределяет кто с кем работает;

- Чаще использует приказной тон, замечания, выпады к одним, восхваление других учеников;

- Субъективная оценка личностей учеников (часты замечания не по поводу работы, а по поводу личности.

Эмоциональный настрой учеников характеризует подавленность, и одновременно возникает вражда между учениками.

Демократический стиль педагогического общения

- Лидер внутри коллектива практикует коллективное принятие решений и разделение ответственности;

- Проявляет веру в учеников, в их силы;

- Стимулируется самостоятельность в поиске решений задач, самоуправление учащихся;

- Оцениваются факты, а не личности.

В результате такого стиля общения

развивается уверенность в себе,

возрастает общительность,

отмечается рост сплоченности и

взаимопомощи в детском коллективе,

доминирующий настрой –

спокойствие, радость.

Либерально - попустительский стиль педагогического общения.

- Неопределённая позиция лидера, его самоустранение от ответственности;

- Отсутствие чётких планов;

- Неопределённость, непоследовательность в отношениях к ученикам;

- непредсказуемость, нелогичность оценок.

При либеральном стиле общения в результате непоследовательности учителя у учеников фиксируются такие эмоциональные проявления, как гнев, злость.