Линейные корабли типа «Куин Элизабет. Линкор "Куин Элизабет" (Queen Elizabeth): характеристики, годы в строю Бронирование, вооружение «Куин Элизабет»

Линейные корабли типа “Куин Элизабет” - описание и краткое содержание, автор Михайлов Андрей, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки сайт

Поначалу в Великобритании многие были настроены против линкоров совершенно нового типа. Их строительство требовало больших затрат, к тому же после их постройки большая часть линейного флота самой мощной морской державы мира сразу же оказалась бы устаревшей.

Тем не менее решение было принято весьма быстро, особенно благодаря адмиралу Джону Фишеру, который всемерно заботился о том, чтобы какое-то другое государство не опередило Великобританию в любых новшествах, вводимых на флоте. В рекордные сроки был составлен проект и начато строительство линейного корабля «Дредноут» («Неустрашимый»). Этот корабль, спущенный на воду 10 февраля 1906 года, имел характеристики, присущие всем поздним линкорам, которые и стали называться «дредноутами». При водоизмещении 18000 т он, с помощью паровых турбин, развивал скорость хода 21 узел и обладал унифицированным вооружением из десяти 305-мм орудий. Для отражения атак миноносцев на малых дистанциях к ним были добавлены и 12- фунтовые орудия.

Санкт-Петербург 2001 - 132 c.

Научно-популярное падание

Тех. редактор В.В. Арбузов

Лит. редактор Е.В. Владимирова

Корректор В.П. Денисова

На 1-й стр. обложки: линейный корабль «Куин Элизабет». 1941 г.;

на 2-й стр. на палубе «Уорспайта»;

на 3-й стр. «Уорспайт» после модернизации;

на 4-й стр. «Уорспайт» на якорной стоянке.

На 1-й стр. текста: линейный корабль «Куин Элизабет»

Введение

К концу XIX века в Великобритании сложился «стандартный» тип линейного корабля с водоизмещением около 15000 т, который с помощью паровых поршневых машин развивал скорость хода 18 узлов. Он нес смешанное вооружение из 305-мм, 152-мм, 12-фунтовых и 3-фунтовых орудий. Однако бурное развитие тяжелой артиллерии, связанное с улучшением управления артиллерийским огнем, привело к увеличению дистанции боя и отказу от орудий меньших калибров. Для того, чтобы огонь с большой дистанции был эффективен, нужно было стрелять залпами. Все это привело к появлению кораблей с вооружением только из тяжелых орудий, в то время как «стандартные» линкоры имели их всего четыре.

Поначалу в Великобритании многие были настроены против линкоров совершенно нового типа. Их строительство требовало больших затрат, к тому же после их постройки большая часть линейного флота самой мощной морской державы мира сразу же оказалась бы устаревшей.

Тем не менее решение было принято весьма быстро, особенно благодаря адмиралу Джону Фишеру, который всемерно заботился о том, чтобы какое-то другое государство не опередило Великобританию в любых новшествах, вводимых на флоте. В рекордные сроки был составлен проект и начато строительство линейного корабля «Дредноут» («Неустрашимый»). Этот корабль, спущенный на воду 10 февраля 1906 года, имел характеристики, присущие всем поздним линкорам, которые и стали называться «дредноутами». При водоизмещении 18000 т он, с помощью паровых турбин, развивал скорость хода 21 узел и обладал унифицированным вооружением из десяти 305-мм орудий. Для отражения атак миноносцев на малых дистанциях к ним были добавлены и 12- фунтовые орудия.

Линейный корабль «Малайя» перед вступлением в строй

«Дредноут» оказался самым сильным кораблем в мире, и, чтобы утвердить превосходство Великобритании на морях, сразу же разработали обширную программу строительства дредноутов. Они («Беллерофон», «Темерер» и «Сьюперб», заложенные в 1905 г., и «Сент Винсент», «Коллинг- вуд» и «Вэнгард в 1907 г.) были очень похожи на „Дредноут“, но для борьбы с миноносцами их вооружили 102-мм орудиями. На линкорах, заложенных в 1907 г., 305-мм орудия „МК-Х“ с длиной ствола 45 калибров были заменены пушками той же марки, но со стволом длиной 50 калибров.

На линкорах „Нептун“ (заложен в 1908 г.), „Колоссус“ и „Геркулес“ (1909 г.) были впервые установлены линейно-возвышенные двухорудийные кормовые башни.

Только корабли типа „Орион“ („Орион“, „Конкерер“, „Монарх“ и „Тандерер“ заложены в 1909 г.) существенно отличались от „Дредноута“. Они имели водоизмещение 22000 т и были вооружены десятью 343-мм орудиями в пяти башнях, расположенных по продольной оси корабля. За ним последовали очень похожие корабли типов „Кинг Джордж V“ („Кинг Джордж V“, „Аякс“, „Одешес“ и „Центурион“, заложенные в 1910 г.) и „Айрон Дьюк“ („Айрон Дьюк“, „Мальборо“, „Бенбоу“ и „Эмперор оф Индиа“ - 1911 г.).

Наконец, после этих кораблей были спроектированы линкоры типа „Куин Элизабет“. Именно они спустя два десятилетия оказались самыми старыми из тяжелых кораблей, принявших активное участие во второй мировой войне. В их проекте было много общего с кораблями типа „Айрон Дьюк“, но в то же время содержался ряд важных нововведений, так что строительство линкоров типа „Куин Элизабет“ следует рассматривать как поворотный момент в истории британского военного судостроения.

Строительство

Первоначально программа 1912 г. предусматривала строительство трех линкоров и одного линейного крейсера с вооружением из 343-мм орудий. Чертежи этих кораблей были в основном готовы к началу 1912 г., и предстояло согласовать их с Адмиралтейством с тем, чтобы в феврале передать на обсуждение кабинета министров. Но в это время стало известно, что США и Япония строят линкоры, вооруженные 356-мм орудиями, и это вызывало сомнения в ценности имеющихся проектов. Больше того, поступила информация (она оказалась ложной), что и германские линкоры типа "Кениг" получат такую же артиллерию.

Уинстон Черчилль, недавно назначенный первым лордом Адмиралтейства, нашел выход из создавшегося положения. Правильно оценив появление 356-мм орудий как большой прогресс, он предложил увеличить главный калибр новых линкоров до 381 мм (на 1 дюйм). Это решение порождало ряд проблем, т.к., хотя проекты таких орудий и имелись, их еще никто и никогда не создавал.

Поскольку создание тяжелых орудий и станков для них требует значительного времени, их нужно было заказывать гораздо ранее, чем сами корабли. Кроме того, не следовало заказывать орудия до того, как будет изготовлен первый образец ствола, Который успешно прошел бы все необходимые испытания. Только тогда Адмиралтейство могло запускать орудия в серийное производство. В случае с 381-мм пушками любая задержка, которая сорвала бы выполнение программы 1912 года, была неприемлема.

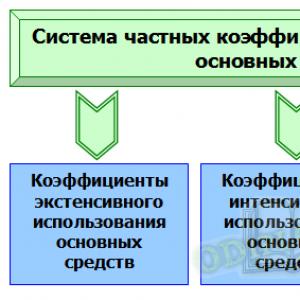

Тактико-технические данные линкоров типа "Айрой Дьюк" и проектируемых в 1912 г.

| "Айрон Дьюк" | Проекты | |||

| R-3 | R-3a | R-4 | ||

| Водоизмещение (т) | 25 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |

| Длина между.перпендикулярами (м) | 176,90 | 183,00 | 183,00 | 187,58 |

| Ширина (м) | 27,45 | 27,57 | 27,57 | 27,45 |

| Осадка (м) | 8,54 | 8,66 | 8,66 | 8,66 |

| Вооружение: | 10 343-мм, 12 152-мм | 8 381-мм, 16 152-мм | 8 381-мм, 16 152-мм | 8 381-мм, 16 152-мм |

| Броневая защита (см) : Броневой пояс | 30,5 | 33 | 30,5-33 | 33 |

| Над броневым поясом | 15,2-20,3 | 15,2-20,3 | 15,2 | 15,2-20,3 |

| Боевая рубка | 28 | 30,5 | 28 | 30,5 |

| Барбеты (максимум) | 25,4 | 28 | 25,4 | 28 |

| Стенки башен | 28 | 30,5 | 28 | 30,5 |

| Крыша башен | 7,62- 10,2 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |

| Противоминная переборка | 2,54-3,8 | 2,54-3,8 | 3,8 - 5,08 | 2,54-3,8 |

В их проекте было много общего с кораблями типа «Айрон Дьюк», но в то же время содержался ряд важных нововведений, так что строительство линкоров типа «Куин Элизабет» следует рассматривать как один из поворотных моментов в истории военного судостроения.

| Тип «Куин Элизабет» | |

|---|---|

| Queen Elizabeth class | |

| линкор «Куин Элизабет» |

|

| Проект | |

| Страна | |

| Операторы | |

| Предшествующий тип | «Айрон Дюк » |

| Последующий тип | «Ривендж » |

| Годы в строю | 1914-1947 |

| Запланировано | 6 |

| Построено | 5 |

| Отправлено на слом | 4 |

| Потери | 1 |

| Основные характеристики | |

| Водоизмещение | 29 200 тонн (стандартное) 33 020 тонн (полное) |

| Длина | 183,41 м (между перпендикулярами) 197,03 м (наибольшая) |

| Ширина | 27,6 м (наибольшая по ВЛ) |

| Осадка | 9,35 м (при стандартном водоизмещении) 10,35 м (при полном водоизмещении) |

| Бронирование | Главный пояс: 330-203 мм, в оконечностях: 152 мм (нос), 102 мм (корма) Верхний пояс: 152 мм Траверзы: цитадели: 152 мм (нос), 102 мм (корма) Противоторпедная переборка: 50,8 мм (25,4+25,4) Башни: 330 мм (лоб), 280 мм (бока), 108 мм (крыша) Барбеты: 254-178 мм (выше верхней палубы), 102-152 мм (ниже верхней палубы) Казематы: 152 мм Боевая рубка: 280 мм (стены), 76,2 мм (крыша), 102 мм (дальномерный пост), 152 мм (шахта), 102 мм (ниже верхней палубы) Пост управления торпедной стрельбой: 152 мм, 102 мм (выше верхней палубы) Кожухи дымовых труб: 38 мм Палубы: Палуба бака над казематами: 25,4 мм Верхняя палуба: 50,8-31,8 мм Главная (средняя) палуба над погребами: 31,8 мм Нижняя палуба: 25,4 мм Платформа (промежуточная палуба): в носу-25,4 мм, на концах 76,2 мм, над рулевым устройством: 76,2 мм |

| Двигатели | 24 котла Бэбкок и Вилкокс («Куин Элизабет», «Вэлиант», «Малайя»), Yarrow («Бэрхем», «Уорспайт») 4 паровые турбины Парсонса прямого привода (Браун-Кёртис на «Бархэме») |

| Мощность | 75 000 л. с. (форсированная) 56 000 л.с. (номинальная) |

| Движитель | 4 винта фиксированного шага |

| Скорость хода | 23 узла 24 узла максимально |

| Дальность плавания | 5000 миль на 12 узлах |

| Экипаж | 960-1250 человек |

| Вооружение | |

| Артиллерия | 8 (4 × 2) - 381-мм/42 орудий Mk I 16 × 1 - 152-мм/45 Mk XII |

| Зенитная артиллерия | 2 (2 × 1) - 76,2-мм зенитные пушки |

| Минно-торпедное вооружение | 4 однотрубных подводных 533-мм ТА |

| Медиафайлы на Викискладе | |

История серии

Проектирование

После того как был выбран калибр главной артиллерии, настало время подготовить проект корабля-носителя данного вооружения. Первоначальный проект имел стандартную планировку: десять орудий в пяти башнях - по две в оконечностях линейно-возвышенно и одна в середине корабля, скорость около 21 узла, бортовая броня толщиной 330 мм. Расчёты показали, что масса 381-мм снаряда допускает возможность сокращения числа орудий до восьми, и даже в этом случае обеспечивается превосходство в залпе над «Айрон Дюком». Десять 343-мм орудий «Mk.V» давали вес бортового залпа 6350 кг, а восемь 381-мм орудий имели бортовой залп 6804 кг. В результате за счёт устранения средней башни сэкономленные вес и место позволяли установить дополнительные механизмы и котлы для получения более высокой скорости. В связи с этим была разработана новая тактическая концепция использования новых линкоров. Предполагалось создать из них быстроходное звено, которое будет в состоянии выполнить охват неприятельской колонны или своим мощным огнем резко усилить огневую мощь какой-то части флота, сосредоточив огонь на отдельном корабле или отдельной эскадре неприятеля. Для такого использования линкоров необходима скорость не менее 23 узлов, а лучше даже 25 узлов.

Конструкция

Размещение батареи противоминных орудий было безусловно слабым местом в проекте. Как и на «Айрон Дюке», они страдали тем же - в свежую погоду заливались водой. Кормовое орудие пришлось демонтировать.

Бронирование

Распределение брони аналогично «Айрон Дюку», где-то броневая защита новых линкоров была усовершенствована, в чём-то ослаблена. Толщина броневого пояса по ватерлинии увеличивалась с 305 до 330 мм, а вдоль главной палубы толщина брони уменьшалась с 203 до 152 мм. Все переборки имели 152-мм толщину, под барбетом башни «А» толщина переборки уменьшалась до 51 мм. Броня палубы местами уменьшалась до 6 мм, однако в общем была 95 мм в средней части корабля вместо 89 мм на «Айрон Дюке», а противоторпедные переборки, толщина которых увеличилась с 38 мм до 51 мм, проходили вдоль всего корпуса, но за ними не было угольных ям .

Вооружение

| Основные баллистические данные британских орудий главного калибра | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Калибр (мм) | 305 | 305 | 343 | 343 | 381 |

| Марка | X | XI | V(L) | V(H) | I |

| Длина ствола (калибров) | 45 | 50 | 45 | 45 | 42 |

| Вес орудия без замка (кг) | 57 708 | 66 700,4 | 76 198,4 | 76 198,4 | 98 704,4 |

| Вес снаряда (кг) | 385,55 | 385,55 | 566,98 | 635,02 | 870,89 |

| Вес заряда (кг) | 117 | 139,25 | 132,9 | 134,78 | 194,1 |

| Начальная скорость снаряда (м/с) | 869,25 | 918,051 | 787 | 762,5 | 747,25 |

| Бронепробиваемость снаряда (мм)

у дульного среза |

406 | 426 | 439 | 439 | 457 |

| Скорость снаряда (м/с)

на дистанции 9140 м |

579,5 | 610 | 579,5 | 554,25 | 554,25 |

| Энергия снаряда (кгс·м )

на дистанции 9140 м |

6 587 723 | 7 299 976 | 9 688 010 | 10 287 316 | 14 107 700 |

| Бронепробиваемость снаряда (мм) на дистанции 9140 м |

259 | 284 | 320 | 318 | 356 |

Силовая установка

Силовая установка кораблей типа «Куин Элизабет» состояла из двух комплектов паровых турбин Парсонса или Кёртиса с прямой передачей на валы. Каждый комплект турбин состоял из турбин высокого давления переднего и заднего хода и турбин низкого давления переднего и заднего хода. Машинное отделение разделялось на три продольных отсека. Турбины низкого давления находились в среднем отсеке, а турбины высокого давления - во внешних. Они приводили во вращение четыре трёхлопастных винта из марганцовистой бронзы . Несмотря на заложенную в проекте скорость в 25 узлов, из-за строительного перевеса корабль имел увеличенную осадку и никогда не развивал больше 24 узлов из-за большего гидродинамического сопротивления. Без форсирования машин скорость составляла 23 узла.

Вспомогательные механизмы

Два турбогенератора мощностью 450 кВт и два турбогенератора по 200 кВт обеспечивали корабль электроэнергией с постоянным напряжением 200 . Система опреснения морской воды состояла из двух установок, имевших общую производительность 650 т в сутки.

Представители

Канадский Билль о Военно-морской помощи 1912 года (Borden’s Naval Aid Bill ) предполагал выделение средств на постройку трёх современных дредноутов (возможно Acadia , Quebec и Ontario ), которые, скорее всего, должны были бы стать ещё тремя кораблями этого типа, подобно спонсированной Федеративными Штатами Малайи «Малайе». Однако билль был отвергнут Сенатом Канады, в котором большинство мест имела оппозиционная Либеральная партия . Неизвестно, должны были бы эти корабли служить в Королевском флоте, как «Малайя » или линейный крейсер «Нью Зиленд », либо войти в состав Королевского Канадского флота.

Оценка проекта

| «Нью-Йорк » |

«Куин Элизабет» |

«Айрон Дюк » |

«Дерфлингер » |

«Кёниг » |

|

|---|---|---|---|---|---|

| Год закладки | 1911 | 1912 | 1912 | 1912 | 1911 |

| Год ввода в строй | 1914 | 1915 | 1914 | 1914 | 1914 |

| Водоизмещение нормальное, т | 27 432 | 29 200 | 25 400 | 26 600 | 25 390 |

| Полное, т | 28 820 | 33 020 | 30 032 | 31 200 | 29 200 |

| Тип СУ | ПМ | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |

| Мощность, л. с. | 28 100 | 56 000 | 29 000 | 63 000 | 31 000 |

| Полная скорость, узл. | 21 | 23 | 21,25 | 26,5 | 21 |

| Максимальная скорость, узл. | 21,13 | 24 | 21,5-22,0 | 25,5-26,5 | 21,2-21,3 |

| Дальность, миль (на ходу, узл.) | 7684 (12) | 5000 (12) | 4500 (20) 8100 (12) |

5600 (14) | 6800 (12) |

| Бронирование, мм | |||||

| Пояс | 305 | 330 | 305 | 300 | 350 |

| Палуба | 35-63 | 70-95 | 45-89 | 50-80 | 60-100 |

| Башни | 356 | 330 | 279 | 270 | 300 |

| Барбеты | 254 | 254 | 254 | 260 | 300 |

| Рубка | 305 | 279 | 279 | 300 | 350 |

| Схема размещения вооружения | |||||

Поначалу в Великобритании многие были настроены против линкоров совершенно нового типа. Их строительство требовало больших затрат, к тому же после их постройки большая часть линейного флота самой мощной морской державы мира сразу же оказалась бы устаревшей.

Тем не менее решение было принято весьма быстро, особенно благодаря адмиралу Джону Фишеру, который всемерно заботился о том, чтобы какое-то другое государство не опередило Великобританию в любых новшествах, вводимых на флоте. В рекордные сроки был составлен проект и начато строительство линейного корабля «Дредноут» («Неустрашимый»). Этот корабль, спущенный на воду 10 февраля 1906 года, имел характеристики, присущие всем поздним линкорам, которые и стали называться «дредноутами». При водоизмещении 18000 т он, с помощью паровых турбин, развивал скорость хода 21 узел и обладал унифицированным вооружением из десяти 305-мм орудий. Для отражения атак миноносцев на малых дистанциях к ним были добавлены и 12- фунтовые орудия.

Разделы этой страницы:

"Куин Элизабет " и "Вэлиант " (1930-1946 гг.)

После установки буля и до 1937 г., когда корабли встали на верфь для модернизации, оба линкора претерпели некоторые изменения.

"Куин Элизабет"

1930. Установка на фор-марсе прибора управления зенитным огнем MK-I. Демонтаж двух кормовых подводных торпедных аппаратов, разделение их помещений переборками. Замена среднечастотного радиопеленгатора с его антенной новой установкой, месторасположение осталось прежним.

1934. Демонтаж катапульты для самолета на второй ("В") башне.

1936. Установка двух автоматов "Пом-пом" на станках MK-VI на площадке боевой рубки. Установка двух приборов управления огнем автоматов "Пом-пом" на новой площадке ниже фор- марса. Установка двух 12,7-мм пулеметов на кормовой надстройке.

"Вэлиант ".

1932-33. Установка второго автомата "Пом-пом" на станках MK-V на площадке боевой рубки по левому борту, а также второго прибора управления огнем.

1933. Демонтаж катапульты для самолета на второй ("В") башне.

1936. Установка двух 12,7-мм пулеметов.

Модернизация 1937-1941 гг.

Модернизация линейных кораблей "Куин Элизабет" и "Вэлиант" во многом была аналогична проведенной на линкоре "Уорспайт", но имела и различия в механизмах и замена прежних орудий вспомогательного калибра 114-мм спаренными, предназначенными для поражения надводных и воздушных целей (как на линейном корабле "Ринаун"). Так как "Куин Элизабет" был короче "Ринауна", то непросто было найти подходящее место для погребов боезапаса этих орудий.

"Вэлиант" прибыл на верфь в Девонпорт 1 января 1937 г., а "Куин Элизабет" в Портсмут 11 августа того же года.

Вооружение

Как и на "Уорспайте" башни 381-мм орудий были сняты и усовершенствованы для применения новых (381-мм) снарядов при возвышении стволов до 30°. Все 152-мм орудия демонтированы, порты заделаны. Это повысило водонепроницаемость кораблей и увеличило запас плавучести. Вместо демонтированных орудий были установлены 10 114-мм спаренных, предназначенных для поражения надводных и воздушных целей. Их расположили по прямоугольнику, как на линейном крейсере "Ринаун". По три орудия стояли по бортам в носовой части полубака и по два - по бортам в кормовой части верхней палубы. При этом полубак был несколько укорочен, чтобы стоявшие там орудия не мешали работе катапульты. Демонтаж 152-мм артиллерии вызвал определенные сомнения и споры. Старые орудия были непригодны для ведения зенитного огня, но зато более эффективны при стрельбе по надводным целям, а вес их залпа был выше.

В итоге решили, что этим преимуществом можно пожертвовать, поскольку усилие противовоздушной обороны - первостепенная задача. Для хранения боезапаса 114-мм орудий были приспособлены погреба боезапаса 152-мм, а погреба боезапаса кормовых 114-мм орудий устроили в задней части машинного отделения, на высоте промежуточной палубы.

Артиллерия ближнего радиуса действия была такой же, как на "Уорспайте". Она состояла из 4 установок системы "Пом-пом" на станках MK-VI у дымовой трубы и 4 12,7-мм пулеметов на станках МК-III: двух - на второй ("В") и двух - на третьей ("X") башнях орудий главного калибра. Приборы управления зенитным огнем располагались так же, как на линейном крейсере "Ринаун". Носовой подводный торпедный аппарат демонтировали, его отсек разделили переборкой. Авиационное вооружение было таким же, как на "Ринауне".

Защита палуб планировалась такой же, как на линкоре "Уорспайт": 102-мм нецементированная броня над погребами и 63,5-мм такая же броня над машинными отделениями. Но для устранения ниже перечисленных слабых мест пришлось принять дополнительные меры:

При настильном огне снаряд мог поразить среднюю палубу между броневым поясом и дополнительной защитой;

Бомба могла проникнуть до средней палубы и взорваться в отсеках, не пробивая горизонтальной брони;

Снаряд мог, пробив лишь 102-мм броню башни, поразить нижнюю часть барбета.

В связи с этим были выдвинуты предложения:

Создать планируемую бронезащиту не на средней, а на главной палубе;

Расширить бронированную палубу к бортам на 1,52 м. При этом уменьшить толщину брони средней палубы над погребами с 102 до 63,5 мм и положить 127-мм броню по всей ширине верхней палубы над погребами;

Положить, как предусмотрено, 63,5-мм броню на средней палубе над машинным отделением. Кроме того, положить 38-мм броню на средней палубе и 102-мм броню на верхней палубе над погребами.

Ни одно из этих предложений не было принято прежде всего потому, что при этом увеличивался вес надводной части корабля и снижалась его остойчивость. "Куин Элизабет" и "Вэлиант" получили такую же броневую защиту, как "Уорспайт" плюс 38-50,8-мм броню в носовой части главной палубы между переборкой цитадели и барбетом первой ("А") башни главного калибра.

По предложению главного инженера Адмиралтейства на линкорах установили 8 котлов, а не 6, как на "Уорспайте". При этом использовались все четыре котельных отделения, которые разделили новой переборкой, уменьшив их ширину с 17,7 м до 9,75 м. Продольной переборки не было, так что в каждом отделении находились два котла, а не один, как на "Уорспайте". В боковых помещениях находились запасы питьевой воды, турбо- и дизель генераторы, компрессоры. Как и на "Уорспайте" стояли турбины Парсонса. Но их расположение было другим. Прежнее машинное отделение разделили двумя поперечными переборками на три группы помещений, каждую из которых разделили продольной переборкой. Турбины располагались в помещениях передней и средней группы, а в задней находились: погреб боезапаса 114-мм орудий, вспомогательные машины, нефтяная цистерна и коридоры гребных валов.

Расположение мостиков было таким же, как на линейном крейсере "Ринаун", отличаясь от него лишь в деталях. Чтобы устранить задымление мостиков, шахт котельных отделений и кормовой надстройки, дымовая труба (в отличие от "Уорспайта") была сдвинута ближе к корме и увеличена по высоте.

Линейный корабль "Куин Элизабет". 1941 г. (Продольный разрез и планы палуб с указанием бронирования)

Линейный корабль "Вэлиант". 1941 г. (Наружный вид и вид сверху)

Дополнительно к ней были пристроены так называемые "воздушные дюзы", которые способствовали тому, что дым поднимался (выдувался) вертикально и лишь за кормой опускался вниз. Действовали дюзы с помощью воздушных вентиляторов. Поскольку трубу отодвинули к корме, сместили и расположенные по сторонам от нее самолетные ангары. Это позволило несколько увеличить катапульту и кормовую надстройку. На линкоре "Куин Элизабет" и фок- и грот-мачта были треногими, на "Вэлианте" фок-мачта было Модернизация "Вэлианта" была завершена 25 ноября 1939 г., и в декабре он вышел в море на испытания. 11 декабря были проведены первые испытания с длительной максимальной нагрузкой силовой установки, которые принесли следующие результаты:

Водоизмещение 36000 т;

Осадка на нос 9,75 м;

Осадка на корму 9,98 м;

Обороты валов в минуту (в среднем) 296;

Мощность машин (в среднем) - 80620 л.с.;

Расход нефти 28,2 т/час;

Волнение 2-3 балла.

Скорость хода не устанавливалась, поскольку в военных условиях приходилось идти зигзагообразным курсом. К тому же днище корабля не было чистым, он вышел из дока три месяца назад. На последующих испытаниях мощность турбин достигла 80314 л.с. 11 декабря воздушные дюзы дымовой трубы были испытаны их конструктором Первисом, который представил следующий отчет:

"При выходе из гавани ветер дул с кормы и я договорился с командиром корабля, который всемерно содействовал испытаниям, что в 13.00 линкор ляжет на наветренный курс. Около 13.00 получили радиограмму с приказом возвращаться в Портленд. Командир решил испытаний воздушных дюз не проводить. Но я попытался их все- таки опробовать при направлении ветра 30° с носа и его относительной скорости 12-18 м/сек. При неработающих дюзах часть дыма из трубы срывалась через ее заднюю кромку, опускалась на несколько футов вниз, а затем Возвращалась в главный поток. При работающих дюзах подобного не наблюдалось. Дым поднимался из трубы вертикально и не выходил из главного потока. Он опускался к поверхности воды на большом расстоянии от корабля. На основании этих кратких наблюдений можно утверждать, что на "Вэлианте’" даже при неработающих дюзах дым из трубы создает меньше неудобств, чем на "Уорспайте", т. к. на "Вэлианте" дымовая труба выше и более удалена от мостиков".

Испытание рулей показали, что все-таки они недостаточно хорошо сбалансированы (подобные проблемы возникли и на "Куин Элизабет"). Во всех других отношениях техническое состояние линейного корабля "Вэлиант" было оценено как удовлетворительное. На пробных стрельбах давление газов не вызывало серьезных повреждений, мостики не подвергались колебаниям. неблагоприятных газовых потоков не наблюдалось, заметной вибрации даже в кормовой части корабля не было. По окончании испытаний "Вэлиант" направился для обучения команды в Вест-Индию, а в феврале 1940 г. вошел в состав Флота Метрополии ("Home Fleet").

С началом войны в сентябре 1939 г. завершению модернизации линкоров придавалось первостепенное значение. Тем не менее, для модернизации "Куин Элизабет" потребовалось больше времени, чем для однотипных кораблей. В конце 1940 г. было решено перевести линкор из Портсмута, где город и верфь подвергались жестоким бомбардировкам. 12 декабря 1940 г. "Куин Элизабет" покинул Портсмут и через три дня прибыл в Росайт, где его модернизация закончилась 31 января 1941 г.

25 февраля проводились ходовые испытания с длительной предельной нагрузкой турбин. Погода стояла хорошая, сила ветра 4 балла. После краткого испытания рулей началось испытание механизмов, которое вскоре было прекращено из-за сильной вибрации турбин "х" и "у". На следующий день турбины были вскрыты и найдена причина: в кожухе турбины были забыты мотки проволоки. Повреждения оказались несерьезными, и позже они достигли на испытаниях мощности 80301 л.с.

Как и на "Вэлианте" дым из труб не причинял особых неприятностей. Вибрации корпуса не наблюдались. Командир и офицеры были полностью довольны состоянием корабля.

Модернизация военного времени на линкоре "Вэлиант "

Декабрь 1939 г. Установлен радар типа "279" с рубкой передатчика на задней стороне нижнего мостика (между опорами треногой фок- мачты) и рубкой приемника на кормовой надстройке.

На верфи в Дурбане (15 апреля 1942 г,- 7 июня 1942 г.). Установлены 10 20-мм одноствольных "Эрликонов" (возможно, некоторые из них были установлены раньше).

Установлены радары типов "284", "273", "285", "282".

Демонтирован радар типа "279" и заменен на "281".

На верфи в Девонпорте (4 марта 1943 г.-28 апреля 1943 г.). Установлены 15 20-мм одно ствольных и 6 20-мм спаренных автоматов системы "Эрликон".

Демонтированы 4 12,7-мм пулемета.

Демонтирована катапульта, все авиационное оборудование.

Два прибора управления огнем автоматов "Пом-пом" перенесенны с кормовой надстройки на крыши ангаров.

Заменен радар типа "284" на тип "274".

Середина 1943 г.-середина 1944 г. Установлены дополнительно 10 20-мм одноствольных "Эрликонов" (на корабле стало 35 одиночных и 6 спаренных установок).

Четыре радара типа "284" заменены радарами "274".

Установлены четыре прибора управлением заградительным огнем с радаром типа "283".

В августе 1944 г. "Вэлиант" находился в Тринкомали в плавучем доке "АРД-28". 8 августа в доке неожиданно рухнул переход, что привело к сильным повреждениям корабля. Ремонт был неизбежен и "Вэлиант" вернулся в Великобританию. Ликвидация повреждений продолжалась с 7 февраля 1945 г. по 18 апреля 1946 г. в Девонпорте. В это время была поставлена треногая грот-мачта, растяжки фор-марс-стеньги, а на катапультной палубе поставили новый ангар, на крыше которого поместили спасательные лодки. Демонтировали 1,12-м прожектор и его площадку с оборудованием. Вскоре после ухода с верфи "Вэлиант" был превращен в учебное судно военно-морской технической школы в Девонпорте под названием "Империес".

Тактико-технические данные линейных кораблей "Куин Элизабет" и "Вэлиант" (1936-1946 гг.)

| Водоизмещение (т): | Стандартное | Полное |

| "Куин Элизабет" (1936) | 31 795 | 36 821 |

| "Вэлиант"(1939) | 31 585 | 36 513 |

| "Куин Элизабет" (1943) | 32 700 | 37 385 |

| "Куии Элизабет" (1944) | 34 000 | 38 450 |

| Осадка (м): | При стандарт. водоизмещении | При полном водоизмещении |

| "Куин Элизабет" (1936) | На нос 8,99 | Нанос 10.13 |

| На корму 8,99 | На корму10.21 | |

| "Вэлиант" (1939) | Нанос 10,31 | |

| "Куин Элизабет" (1943) | На корму 10,21 | |

| "Куин Элизабет" (1944) | Средняя 10,52 |

Вооружение:

В 381-мм MK-I в 4 башнях; 20 114 МК-111 для стрельбы по надводным и воздушным целям, спаренных; 24 2-фунтовых MK-VI1I на 4 лафетах MK-VI; 16 12,7-мм пулеметов счетверенных.

Зенитная артиллерия ближнего боя (1944):

"Куии Элизабет": 32 2-фунтовых (4x8); 54 20-мм (20x2 и 14x1).

"Вэлиант": 32 2-фунтовых (4x8); 47 20-мм (6x2 и 35x1).

Боезапас (выстрелов/орудие): 381-мм 106; 114-мм 250 (зенитных), 150 (по надводным целям); 2-фунтовых 1800,12,7-мм 2500. Приборы управления огнем:

Главный калибр, башенная рубка поста управления огнем: 1 прибор управления огнем на треноге под бронированным колпаком, позади него I адмиралтейский счетно-решающий прибор MK-VII.

Вспомогательный калибр: 4 прибора управления огнем по надводным и воздушным целям MK-IV; 4 расчетно-решающих прибора MK-IV; 4 адмиралтейских прибора управления залповым огнем. ОруОия "Пом-пом": 4 прибора управления огнем MK-III. Дальномеры:

2 9,14 м в башнях "В" и "X" (второй и третий); 8 4,57 м в башнях "А" и "У" (первой и четвертой), на главном посту управления огнем, кормовом посту управления огнем и при 4 приборах управления огнем по надводным и воздушным целям: 2 2,74 м на нижнем мостике.

Прожектора:

5 1,12 м (два демонтированы в 1944/45); 4 50,8 и 4 25,4 см сигнальных.

Броневая защита (кроме указанного как в 1919 г.):

Боевая рубка: 76,2 мм и 50,8 мм, нецементированная сталь.

Шахта связи боевой рубки: 102 мм и 76 мм.

Кормовой пост управления гнем: колпак 102 мм, нижняя часть 152 мм. Зашита I 14-мм орудий - 50,8 мм.

Палуба (горизонтально): 127 мм (102 мм нецементированной и 25 мм высоко эластичной стали) над погребами боезапаса орудии главного и вспомогательного калибра. 63,5 мм (381мм нецементированной и 25.4 высокоэластичной стали) над машинными отделениями. Главная палуба спереди - 47,6 мм.

Машины:

Турбины Парсонса, 4 вала, 80000 л.с. 24 уз при 300 об. вала/мин. На испытаниях на продолжительность плавания = 23,5 уз при 72000 л.с.

8 адмиралтейских водотрубных котлов, максимальное рабочее давление 28,1 атм.

Топливо:

На "Куин Элизабет" 3366 т мазута и 204 т дизельного топлива;

На "Вэлиаите" 3393 т мазута и 202 т дизельного топлива.

Количество зенитных автоматов к концу войны остается неясным. Список, составленный в октябре 1945 г., включал: 68 стволов "Пом-пом" (6x8, 5x4); 10 40-мм одноствольных системы "Бофорс"; 6 40-мм одноствольных "Боффин" и 16 20-мм (7x2 и 2x1).

Столь значительное усиление зенитной артиллерии ближнего действия объясняется необходимостью обороны от камикадзе. Не известно, произошло ли это усиление до 10 августа 1944 г. или в Тринкомали, в доке переход которого рухнул, или же позже в доке Девонпорта. В апреле 1946 г., уходя с верфи, "Вэлиант" имел: 12 40-мм одиночных орудий; 7 20-мм спаренных; 2 20-мм одиночных. Места расположения 40-мм и 20-мм орудий неизвестны. Две восьмиствольные установки "Пом-пом" находились по сторонам дымовой трубы, а четырехствольные - на второй ("В") и третьей ("X") башнях.

Модернизация военного времени на линкоре "Куин Элизабет"

Январь 1941 г. По окончании постройки поставлены радары типов "279", "284" и "285".

Установка 14 20-мм одноствольных и 4 20- мм спаренных "Эрликонов".

Демонтаж 4 12,7-мм пулеметов. Установка радаров типов "273", "282" и "283".

Август-сентябрь 1943 г. Установка дополнительно 16 20-мм спаренных "Эрликонов". Демонтаж катапульты и авиационного оборудования. Изменение размещения спасательных лодок. Установка радиопеленгатора. Перенос двух приборов управления огнем установок "Пом-пом" с кормовой надстройки на крыши ангаров.

О модернизации линейного корабля "Куин Элизабет" в 1944-1945 гг. известно очень мало; она предпринималась 6 октября-17 ноября 1944 г. на верфи в Дурбане, но особых изменений корабль не претерпел. 2 1,12-м

прожектора на кормовой надстройке были демонтированы, и, возможно, было усилено зенитное вооружение.

За время, прошедшее с тех пор, как "Куин Элизабет" и "Вэлиант" в 1943 г. покинули воды метрополии и до середины 1944 г. действовали в составе Дальневосточного флота, их водоизмещение возросло весьма значительно: более, чем на 1000 т. Увеличение осадки вследствие этого вызвало тревогу, поскольку шло во вред остойчивости, улучшившейся после установки булей.

Поэтому было предложено не проводить больше никаких модернизаций, увеличивающих вес кораблей, если они не компенсировались другим оборудованием, снижающим его. Были намечены меры по облегчению кораблей.

Весовые нагрузки линейного корабля "Куин Элизабет" до и после перестройки (т)

| Водоизмещение до перестройки | Водоизмещение после перестройки | |||

| полное | стандарт. | полное | стандарт. | |

| Вооружение | 5107,6 | 5107,6 | 5704 | 5704 |

| Машинная установка | 3765 | 3765 | 2280 | 2280 |

Вслед за Великобританией сверхдредноуты начали строить другие страны, причем вооружали их все более мощными пушками. Американцы и японцы избрали калибр 356 мм; фирма «Крупп» объявила об испытаниях 350-мм пушек. В ответ Адмиралтейство приступило к созданию линкоров, вооруженных 15-дюймовыми (381-мм) орудиями.

О масштабе такого скачка в развитии морской артиллерии свидетельствует следующий факт: масса 15-дюймового снаряда составляла 885 кг - в 2,3 раза больше, чем 12-дюймового! Самое удивительное то, что британская промышленность осуществила замыслы конструкторов в рекордно короткие сроки.

Линкоры программы 1912 г. должны были представлять собой улучшенный вариант «Iron Duke», однако возглавивший адмиралтейство за год до этого Уинстон Черчилль приказал переработать проект новых кораблей под 381-мм пушки. Такое решение было крайне рискованным, поскольку эти орудия еще не существовали. Но терять время, дожидаясь испытаний новой артиллерии, Черчилль считал недопустимым, и конструкторы взялись за работу, засучив рукава. Как ни странно, родившийся в столь драматических обстоятельствах корабль по праву считается лучшим линкором Первой мировой войны! Им стал «Queen Elizabeth» (вместе с четырьмя своими «братьями») - второй после «Dreadnought» линейный корабль, повергший в смятение адмиралов и кораблестроителей всех стран.

Поначалу новый линкор проектировался просто как увеличенный «Iron Duke» с десятью орудиями в пяти башнях, но вскоре от средней башни отказались: восемь 381-мм орудий, обладавшие скорострельностью два выстрела в минуту и так обеспечивали бортовой залп больше, чем у любого из предшественников.

Освободившееся пространство соблазняло установить дополнительные котлы и увеличить скорость до 25 узлов. Предполагалось, что четверка новых кораблей образует быстроходную эскадру, которая сможет производить охват неприятельской колонны («ставить черту над Т»), либо своим мощным огнем резко усиливать боевые возможности какой-то части флота. Но осуществить эту идею при сохранении угольного отопления котлов оказалось невозможным. Проблему решал переход на жидкое топливо; к тому же это позволяло сэкономить несколько сотен тонн водоизмещения. Однако лордов Адмиралтейства пугала зависимость от поставок нефти с Ближнего Востока. В ходе ожесточенных споров Черчилль все же настоял на строительстве чисто нефтяных линкоров для британского флота.

Опытное 15-дюймовое орудие с длиной ствола 42 калибра (16 м) завод фирмы «Армстронг» в Эльзвике изготовил всего за 4 месяца. Результаты его испытаний превзошли ожидания. Точность стрельбы даже на максимальную дальность (на полигоне - 32 км; на кораблях из-за меньшего угла возвышения стволов дальность не превышала 21,4 км) была великолепной. а износ ствола в пределах допустимого.

Закладка первого корабля серии состоялась в октябре 1912 г., второго и третьего - в январе и феврале 1913 г., четвертый был заложен в октябре. Тогда же состоялась закладка «внепланового» пятого сверхдредноута «Malaya». Своим появлением и названием он обязан правительству британского доминиона - Малайской федерации, на чьи средства велось строительство. Наконец, программа 1914 г. предусматривала закладку шестого корабля этого типа (Agincourt), но она так и не состоялась. Позже его имя получил реквизированный турецкий линкор.

«Queen Elizabeth» вступил в строй в январе 1915 г. и сразу привлек к себе всеобщее внимание специалистов. Хотя он развивал скорость на один узел меньше проектных 25 узлов, все же огромный и быстроходный линкор во многом предвосхитил концепцию линейного корабля будущего и сделал проблематичным дальнейшее развитие класса линейных крейсеров. Правда, за скорость и сверхмощное вооружение пришлось заплатить, как всегда, броневой защитой. Толщина главного пояса была увеличена на один дюйм. но диссонанс между наступательной мощью и защитой был очевиден. Зато весьма полезным новшеством стала 50-мм противоторпедная переборка, простиравшаяся вдоль борта (на удалении 1,8-2,4 м от нее) в большей части длины корпуса, а по высоте доходившая до средней палубы.

Главное оружие линкора состояло из восьми пушек Мк.1 в четырех двухорудийных башнях. Боезапас- 100 выстрелов на ствол. Противоминная артиллерия (6-дюймовки) имела боезапас 130 выстрелов на орудие. Дополнительно каждый корабль имел 100 осветительных шестидюймовых снарядов. Размещение пушек среднего калибра было столь же неудачным, как и на «Iron Duke», и в 1916 г. кормовые орудия демонтировали. В итоге по корме образовался мертвый угол 90 градусов в зоне обстрела противоминной артиллерии.

Управление огнем орудий главного калибра осуществляли два поста центральной наводки (дальномеры с базой 4,57 м), один из которых располагался в бронированном колпаке над боевой рубкой, другой - на фор-марсе. Кроме того, каждая башня имела свой собственный дальномер и открытое визирное устройство для горизонтальной наводки. При необходимости огнем всей тяжелой артиллерии можно было управлять из 2-й башни главного калибра.

Четырехвальная энергетическая установка линкоров состояла из турбин, передававших вращение непосредственно на гребные валы, и водотрубных котлов. На четырех кораблях из пяти (кроме «Valiant» - 71112 л.с.) силовые установки превзошли проектную мощность 75000 л.с, но из-за увеличения водоизмещения по сравнению с первоначальным проектом скорость полного хода оказалась на 1-2 узла ниже ожидавшейся. Самым быстроходным из всей пятерки оказался «Malaya». Дальность плавания составила 8600 миль на 12,5 узлах, или 3900 миль полным ходом.

«Queen Elizabeth» сразу по вступлении в строй перешел в Средиземное море и с февраля по май 1915 года участвовал в бомбардировке турецких позиций у Дарданелл. Затем последовал ремонт в Розайте, из-за чего корабль не участвовал в Ютландском бою. В 1917 г. он сменил «Iron Duke» в качестве флагмана Гранд Флита.

Остальные корабли этой серии составили 5-ю эскадру линкоров, наиболее пострадавшую в ходе Ютландского боя. «Barham», «Valiant», «Warspite» и «Malaya» в начале сражения поспешили на выручку линейным крейсерам адмирала Битти и попали под сосредоточенный огонь всего германского Флота Открытого моря. В них попали 17 снарядов калибра 280 мм и 305 мм, нанесшие серьезный урон.

Сильнее всех пострадал «Malaya»: немецкий снаряд пробил броню каземата противоминной артиллерии и вызвал сильнейший пожар пороховых зарядов - пламя над кораблем взлетело выше мачт. В результате 102 человека погибли или получили ожоги, а все 6-дюймовые пушки правого борта вышли из строя. Тем не менее, корабль благополучно вернулся на базу и в июле 1916 г. снова вступил в строй.

После Ютландского боя на всех британских линкорах усилили броневую защиту артиллерийских погребов,установили в них мощные средства тушения пожаров.

В 1918 г. на линкорах типа «Queen Elizabeth» оборудовали деревянные взлетные платформы для аэропланов на возвышенных башнях (номера 2 и 3).

Год спустя они получили новые дальномеры с базой 9,14 метров, а также более совершенные электромеханические приборы управления артиллерийским огнем. Неоднократно за время войны менялся их рангоут.

После Вашингтонской конференции 1922 г. Адмиралтейству пришлось смириться с тем, что о строительстве новых линкоров следует забыть надолго (за исключением двух кораблей типа «Nelson», спущенных в 1925 г.). Главной силой флота на следующие двадцать лет стали 10 линейных кораблей, спроектированных еще до Первой мировой войны: 5 типа «Queen Elizabeth» и 5 типа «Revenge», а также 2 линейных крейсера типа «Renown». В связи с этим англичане неоднократно их модернизировали.

Первая модернизация линкоров типа «Queen Elizabeth» включала установку булей и новых систем управления огнем, а также замену 76-мм зениток на 102-мм. Снимались торпедные аппараты. Значительной перестройке подверглись многочисленные мостики и надстройки. Работы с данной серией затянулись на десяток лет, поэтому линкоры в 20-30-е годы внешне сильно отличались друг от друга.

Дольше всех ждал своей очереди на модернизацию (до 1930 г.) «Barham». Зато он первым получил катапульту с гидросамолетами, и по сути дела прошел совершенно иное переоборудование, ставшее образцом для его «братьев». У него усилили бронирование палуб: 82-мм плиты настелили на средней палубе над погребами (поверх имевшихся 25-мм плит), а 64-мм броню - над машинным отделением.

Существенно усилилось зенитное вооружение. Четыре одинарные 102-мм пушки заменили спаренными. Весьма полезным новшеством стал 8-ствольный зенитный 40-мм автомат, названный «двухфунтовый пом-пом». Его снаряд весил 2 фунта, а звуки непрерывной череды выстрелов из всех стволов, выпускавших за минуту почти 1000 снарядов, английское ухо воспринимало именно как «пом-пом».

Однако англичан подвела страсть к экономии. Для современной зенитки они использовали боезапас, произведенный в больших количествах в годы Первой мировой войны. Недостаточная начальная скорость полета снаряда не позволяла дать точное упреждение при стрельбе по быстролетящим самолетам, а подача снарядов с помощью матерчатых патронных лент приводила к многочисленным задержкам в стрельбе. Но даже в таком виде «пом-пом» существенно улучшил защиту от воздушных атак.

Только завершились работы на «Barham», последним проходившем первую серию перестроек, как «Warspite» положил начало второй, самой существенной модернизации, полностью изменившей внешний вид и начинку линкоров данного типа. Затраты на его переооборудование (2,5 млн фунтов стерлингов) превысипи исходную стоимость корабля! Работы заняли около четырех лет.

Основой модернизации стала замена турбин и котлов на более легкие и мощные. Вместо 24 большетрубных котлов Ярроу появились адмиралтейские котлы с трубками малого диаметра. Каждый котел установили в отдельном отсеке. Турбины, напрямую вращавшие винты, заменили турбозубчатыми агрегатами с редукторами. Новая энергетическая установка обеспечивала мощность 85000 л.с. вместо исходных 75000 л.с., хотя ее вес уменьшился на 40% - таков был технический прогресс за два десятка лет. Сэкономленный вес использовали прежде всего для усиления палубной брони над погребами и котлами.

Были увеличены углы возвышения 15-дюймовых орудии. Одновременно на вооружение приняли новый, более заостренный снаряд. В результате этих мер дальность стрельбы возросла со 115 (21,3 км) до 160 кабельтовых (29,6 км).

Сильно изменился внешний вид кораблей. Впереди появилась новая башенноподобная надстройка, служившая устойчивым основанием для новейших систем управления огнем. Жертвой подобной перестройки оказалась прежняя тяжело бронированная боевая рубка. Англичане решили, что для прикрытия командного состава от осколков достаточно трехдюймовой брони, а от прямого попадания крупнокалиберного снаряда не спасет никакая защита-Полная реконструкция требовала значительных затрат, поэтому до 1939 года ее прошел только «War-spite», модернизация «Queen Elizabeth» и «Valiant» завершилась уже после начала войны, переоборудование еще двух кораблей так и не состоялось.

Совершенно другой стала зенитная артиллерия в виде десяти спаренных универсальных 114-мм установок. Новое орудие стреляло снарядом в полтора раза более тяжелым, чем 102-мм. Ненужные теперь 152-мм орудия исчезли окончательно. Дальнобойные зенитки дополняли восьмиствольные «пом-помы», количество которых постоянно увеличивалось.

Все корабли этого типа приняли самое активное участие в сражениях Второй мировой войны.

«Barham» потонул 25.11.1941 г. у берегов Египта от трех торпед германской подлодки U-331, при этом погибли 862 члена экипажа

«Malaya» с 15.05.1945 г. являлся брандвахтой и учебным кораблем в Портсмуте. 12.04.1948 г. его продали на слом.

«Queen Elizabeth» и «Valiant» 19.12.1941 г. сели на грунт в порту Александрия в результате атаки итальянских человекоуправляемых торпед. В 1942 г. их подняли, а в 1943 г. отремонтировали. С марта 1946 г. они находились в резерве. Были списаны в июне-августе 1948 г. и вскоре проданы на слом.

«Warspite» был списан в марте 1946 г. 23 апреля 1947 г. его продали на слом немецкой фирме, однако покупатель отбуксировал корабль к месту разделки только в июле 1950 года.