Факторы производства в экономике. Основные факторы производства их сущность и общая характеристика Что значит факторы производства

Ряд экономистов к этим трём факторам также добавляют следующие:

Предпринимательская деятельность

Информация

Техника и технологии

Труд - целесообразная деятельность людей используемая в производстве.

Два вида труда:

Преимущественно физический (все рабочие профессии)

Преимущественно умственный (профессии требующие высшего образования)

Выделяют следующие виды труда в зависимости от полученного образования:

Неквалифицированный (дворник, уборщица…), не требующие трудовых навыков.

Малоквалифицированный труд - требуются первичные трудовые навыки или краткосрочное обучение (санитарка, нянечка, охранник…).

Квалифицированный труд - требует средне-специального образования (колледж, техникум, ПТУ, курсы).

Высококвалифицированный труд - требует получения высшего образования (врач, учитель, экономист, инженер…).

Труд характеризуется: условиями труда, уровнем материального вознаграждения и продолжительностью.

Уровень материального вознаграждения и условия труда складываются под влиянием таких факторов как:

Фаза экономического цикла на котором находится экономика страны (спад, депрессия, подъём или экономический бум).

Специфика трудового законодательства данной страны.

Средний уровень производительности в стране.

Капитал - средства производства созданные человеческим трудом.

Виды капитала:

1. Основной капитал - участвует в процессе производства длительное время и постепенно, по частям, переносит свою стоимость на готовый продукт.

Пример: здания, сооружения (мосты, тонели …), машины, оборудование, в с/х - скот на откорме, зелёные насаждения.

Основной капитал может находится в 2ух формах: в натуральном выражении (количество станков) и в стоимостном выражении (стоимость этих станков).

Основные фонды характеризуются моральным физическим износом:

Физический износ - потеря капиталом своих свойств с течением времени. Чем длительнее и интенсивнее используется капитал, тем выше его физический износ.

Моральный износ - процесс обесценивания основного капитала в связи с появлением более дешевого или более производительного оборудования.

2. Оборотный капитал - капитал, который оборачивается в процессе производства, участвует в одном производственном цикле и полностью переносит свою стоимость на готовый продукт.

Пример: деньги на счёте и в кассе, сырьё и материалы, готовая продукция на складе, товары отгруженные покупателем но не оплаченные.

Природные ресурсы - ресурсы созданные самой природой и используемые в производстве.

Пример: земля (пастбища, луга), вода, воздух, леса, полезные ископаемые.

Рынки факторов производства - это рынки труда, капитала, земли, полезных ископаемых, информации, знаний, интеллектуальных способностей, предпринимательского таланта. Важную роль играет использование первичных ресурсов - труда, капитала и земли. Рынки факторов производства имеют свои особенности, которые необходимо учитывать. Все факторы производства, используемые в хозяйственной деятельности, можно разделить на две группы:

1) материальные, к которым относятся капитал и земля;

2) социальные, в составе которых выделяют труд и предпринимательский талант.

В современной экономике рынки факторов производства выполняют разнообразные функции, благодаря которым обеспечивается ресурсное обеспечение всех субъектов хозяйственной деятельности, решаются задачи рационального использования ограниченных ресурсов, формируются хозяйственные связи, решается проблема: что, как и для кого производить.

Наиболее просто спрос на факторы производства - ресурсы определяется в предположении, что фирма приобретает какой-то ресурс на конкурентном рынке и продает свою продукцию тоже на конкурентном рынке.

Спрос на ресурсы как производный спрос. Спрос на ресурсы является производным от спроса на готовые товары и услуги, которые производятся с помощью данных ресурсов. Они удовлетворяют потребности потребителя косвенно, через производство товаров и услуг.

Предельный продукт в денежной форме (MRP). Производный характер спроса на ресурсы означает, что он будет зависеть от:

1) производительности ресурса при создании товара;

2) рыночной стоимости, или цены, товара, произведенного с помощью данного ресурса.

12. Труд как фактор производства. Цена труда.

Рынок труда – особая область рыночных отношений, где совершаются сделки по купле-продаже рабочей силы. Он существовал не всегда и исторически появился в массовом масштабе только в условиях классического капитализма. Тогда, с одной стороны, основные средства производства сосредоточились в частной собственности бизнес менов, а с другой – подавляющая часть работников была отчуждена от них. Все наемные работники стали юридически свободными лицами, и основным, и даже единственным, источником их существования стала продажа своего труда.

Труд – это целесообразная деятельность человека, с помощью которой он преобразует природу и приспосабливает ее для удовлетворения своих потребностей.1

Существует много теорий заработной платы.

Согласно К. Марксу, заработная плата при капитализме – это превращенная форма стоимости товара “рабочая сила”, которая определяется стоимостью средств существования, необходимых для нормального воспроизводства рабочей силы (при этом под рабочей силой понимается способность человека к труду). Таким образом, заработная плата – это стоимость средств существования рабочего.

В отличие от капитализма зарплата при социализме трактовалась как часть национального дохода страны, распределяемая между работниками государственного сектора экономики пропорционально количеству и качеству вложенного труда, т.е. заработная плата – это оплата по труду.

Современные экономисты в узком смысле определяют заработную плату как цену труда, доход, получаемый наемным работником за предоставление услуг труда в единицу времени (час, день, месяц). В широком смысле в нее включаются, кроме заработной платы, также и доходы в виде гонораров, премий и иных видов вознаграждений за труд.

Различают номинальную и реальную заработную плату.

Под номинальной заработной платой понимается сумма денег, которую получает работник наемного труда за свой дневной, недельный, месячный труд. По величине номинальной заработной платы можно судить об уровне заработка, дохода, но не об уровне потребления и благосостояния человека. Для этого нужно знать, какова реальная заработная плата.

Реальная заработная плата – это масса жизненных благ и услуг, которые можно приобрести за полученные деньги.Она находится в прямой зависимости от номинальной зарплаты и в обратной зависимости от уровня цен на предметы потребления и платные услуги.

На величину оплаты труда существенно влияют рыночные факторы:

1) спрос и предложение на рынке труда;

2) форма конкуренции.

Субъектами спроса на рынке труда выступают бизнес и государ ство, а субъектами предложения – домашние хозяйства.

Величина вознаграждения за труд может изменяться на конкурент-ном рынке в соответствии с законами спроса и предложения.

Спрос на труд находится в обратной зависимости от величины заработной платы. При росте зарплаты, при прочих равных условиях, предприниматель в целях сохранения равновесия должен соответственно сократить спрос на труд, а при снижении заработной платы спрос на труд возрастает.

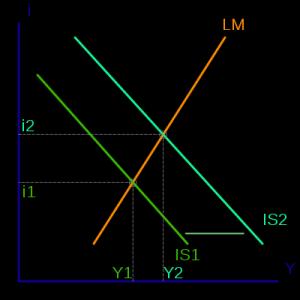

Рассмотрим процесс установления равновесия на конкурентном рынке труда с помощью графической модели (рис. 7.1). Здесь на абсциссе – количество труда (Q) , а на ординате – ставка заработной платы (W) .

Функциональная зависимость между величиной заработной платы и размером спроса на труд выражается в кривой спроса на труд (D) . Каждая точка кривой спроса на труд показывает, каким будет спрос при определенной величине заработной платы. Конфигурация кривой и ее отрицательный наклон показывают, что чем ниже зарплата, тем больше спрос на труд, и наоборот.

Иначе обстоит дело с функцией предложения труда. Оно также зависит от величины заработной платы, но это зависимость прямая: чем выше зарплата, тем больше предложение труда, и наоборот. Поэтому кривая предложения труда (S) имеет положительный наклон.

Рис. Равновесие на рынке труда

По мнению американского экономиста Пола Самуэльсона, совокупное предложение труда в обществе определяется как минимум четырьмя показателями: 1) общей численностью населения; 2) той долей, которую составляет самодеятельное население в общей численности жителей; 3) средним числом часов, отработанных рабочими на протяжении недели и на протяжении года; 4) качеством, количеством и квалификацией того труда, который будут затрачивать рабочие.

А теперь соединим эти два графика – кривую спроса (D) и кривую предложения (S) , которые пересекутся в точке (е) . Этой точке на графике соответствует определенный равновесный уровень заработной платы (Wе ) и заданное этим уровнем предложение труда (Qе ).

В точке равновесия (е) спрос на труд равен предложению. Это значит, что все предприниматели, готовые платить равновесную зарплату, находят на рынке необходимое количество труда, а работники, готовые предложить свои услуги за эту зарплату, полностью трудоустроены. Это состояние рынка труда соответствует положению полной занятости.

При любых других условиях заработной платы, отличной от Wе , равновесие на рынке нарушается и возникают две ситуации:

а) если зарплата (W 1) выше равновесной, то возникает избыток предложения труда, который ведет к безработице;

б) если зарплата (W 2) ниже равновесной, то спрос на работников превышает предложение и остаются незаполненные рабочие места.

Обе эти ситуации в условиях рынка совершенной конкуренции не могут быть устойчивыми, они подвергаются коррекции со стороны рыночных механизмов в направлении восстановления положения полной занятости.

Наиболее типичной ситуацией на рынке труда является несовершенная конкуренция. Она складывается под влиянием деятельности профсоюзов, находящихся на стороне предложения труда и оказывающих воздействие на ставки зарплаты, и предпринимателей, воздействующих на ставки зарплаты через спрос на труд. Профсоюзы, с одной стороны, и предприниматели, с другой, создают на рынке двойную монополию. Одни действуют как монополисты-продавцы, а другие – как монополисты-покупатели. Обе эти монопольные силы (продавец и покупатель) устанавливают цену. Формой согласования спроса на труд и предложения труда в экономике рыночного типа служит трудовой контракт (договор) между нанимателем рабочей силы и самим работником. Он может носить или индивидуальный, или коллективный характер. Трудовые контракты:

1) служат основной формой установления цены рабочей силы (зарплаты) на рынке труда. Это их регулирующая функция на микроэкономическом уровне;

2) выполняют защитную функцию, так как защищают социально-экономические интересы работников наемного труда;

3) коллективные договоры являются составной частью общенациональной системы регулирования трудовых отношений. Это их регулирующая функция на макроэкономическом уровне.

Государство воздействует на уровень зарплаты путем:

Установления минимальных ставок оплаты труда;

Правовой защиты работников и предоставления им определенных гарантий;

Модификации типовых трудовых договоров и соглашений в соответствии с мерами по борьбе с инфляцией;

Ограничения влияния профсоюзов.

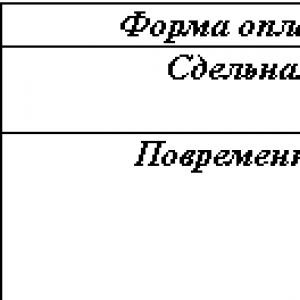

В рыночной экономике на предприятиях применяют две основные формы заработной платы.

Повременная заработная плата устанавливает размер вознаграждения в зависимости от проработанного времени. В этом случае подсчитывается величина оплаты за 1 час, день, неделю, месяц и умножается на проработанное время. Во многих странах при установлении повременной зарплаты определяется единица измерения цены труда– почасовая ставка оплаты труда, которую можно рассчитать путем деления установленной величины зарплаты (за определенный период времени) на нормированное число часов труда.

Повременная заработная плата обычно применяется на предприятиях, где преобладает строго регламентированный технологический режим, она используется для оплаты труда бизнесменов.

Руководящим, инженерно-техническим работникам и служащим, научным работникам повременная оплата труда устанавливается в виде должностных окладов – размера месячной заработной платы, который соответствует схеме должностных окладов и предусматривает максимальный и минимальный его пределы (“вилку”).

Сдельная заработная плата рассчитывается в зависимости от объема выпущенной продукции. При поштучной зарплате заработок возрастает в прямой пропорциональной зависимости от количества изготовленных изделий. Эта зависимость устанавливается с помощью поштучной расценки. Расценки рассчитываются исходя из часовой (или дневной) цены труда и нормируемого количества продукции, которое человек, работающий со средней интенсивностью и средней искусностью, изготавливает за час или день.

При сдельной зарплате устанавливается мера интенсивности труда рабочего. Это делается с помощью норм выработки (установленного объема продукции, подлежащего изготовлению рабочим за определенное время) или норм времени (обратная величина нормы выработки – время, расходуемое на изготовление единицы или партии изделий). Такие нормы выработки подлежат оплате в установленном порядке. Личный интерес побуждает человека трудиться более напряженно для того, чтобы выпустить больше изделий и увеличить свой доход.

Сдельная заработная плата широко применяется на предприятиях, где высока доля ручного труда и необходимо поощрять увеличение количества выпускаемых изделий. В современных условиях в сдельной оплате труда все больше учитываются и такие факторы, как качество продукции, коэффициент использования оборудования, экономия сырья и материалов, что сближает сдельную зарплату с повременной.

В настоящее время материальное вознаграждение работников ставится в зависимость от степени достижения коммерческих результатов деятельности предприятия. Широко распространены премиальные системы, предусматривающие особое вознаграждение за высокое качество продукции, экономию материалов и улучшение других конечных результатов производства. В различных вариантах используются повременно-премиальная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, многофакторная и другие разновидности заработной платы.

13. Капитал как фактор производства представляет собой материальное благо производственного назначения, то есть средство производства.

По особенностям своего участия в процессе производства и взаимодействия с трудом как фактором производства средства производства делятся на предметы труда и средства труда.

К предметам труда относят все то, из чего изготовляют материальные блага или вещи: сырье, вспомогательные материалы, полуфабрикаты. Иными словами, это вовлеченный в процесс производства материал природы, на который направлен труд человека.

К средствам труда относят все то, что воздействует на предметы труда, и то, с помощью чего это воздействие осуществляется. Тем самым в средствах труда выделяются активные и пассивные части.

Активная часть средств труда включает орудия труда – то, что непосредственно воздействует на предмет труда: станки, машины, оборудование, инструменты. Именно орудиями труда вооружены работники, осуществляя процесс труда. Эти орудия во многом определяют содержание их труда. По орудиям труда отличают одну историческую эпоху от другой. Так, выделяется каменный век, когда орудия труда изготовлялись из камня, бронзовый и железный века, в которых были орудия труда из бронзы и железа. Орудия труда иногда называют костно-мускульной системой производства, определяющей его мощность.

История свидетельствует, что благодаря развитию орудий труда шло замещение труда капиталом и повышалась общая производительность труда, когда ручной труд, основанный на использовании несложных орудий труда, стал заменяться механизированным, основанным на использовании машин как основных орудий труда. С середины ХХ века машины стали дополняться и даже вытесняться автоматами, способными замещать и часть умственного труда.

Пассивная часть средств труда включает производственные здания, сооружения, вспомогательные устройства, трубы, цистерны, дороги, каналы связи. Все это нередко называют сосудистой системой производства, то есть системой обеспечения функционирования активной части средств труда.

До момента вовлечения средств производства в процесс производства они выступают в форме ресурсов двух видов: капитальных и материальных.

К капитальным ресурсам относится то, что становится средством труда в процессе производства и характеризуется длительным сроком службы. Как правило, они требуют и длительного времени для своего создания.

К материальным ресурсам относят то, что становится предметом труда и что до момента вовлечения в сферу производства было частью природных ресурсов.

Разное целевое назначение средств производства позволяет их делить на два вида: средства производства, необходимые для производства новых средств производства, и средства производства, необходимые для производства предметов потребления. Первые используются в отраслях первого подразделения общественного производства, вторые - во втором подразделении.

В силу ограниченности ресурсных возможностей обществу приходится идти на качественное совершенствование средств производства, прежде всего орудий труда, являющихся важным фактором роста производительности труда. Тем самым капитал предстает в виде материализованного воплощения научно-технического прогресса. Именно в нем, в первую очередь в орудиях труда, наиболее зримо проявляются все достижения науки и техники.

Структура рынка капитала:

· Кредитный рынок.

· Рынок акций.

· Государственные инвестиции.

· Облигации.

На рынке капитала владельцы денежных средств продают их фирмам, гражданам или правительству и продают его тому покупателю, который может предложить самую высокую цену – самый высокий процент. На этом рынке есть спрос и предложение. Спрос на капитал определяется потребностью фирм в модернизации оборудования. Предложение капитала зависит от степени риска инвестирования и срока отвлечения средств. Чем больше риск потери капитала и больше срок инвестирования, тем меньше денежных средств готов предложить инвестор и больше ставка процента за пользование капиталом. Абсолютно беспроигрышных проектов вообще не существует. В душе любого инвестора борется два чувства – страх потерять капитал и стремление получить как можно больший доход от сбережений. «Инвестор жаден, но труслив». В зависимости от степени риска и сроков инвестирования банки предлагают множество ставок процента. Посредниками между инвесторами и получателями инвестиций служат банки, инвестиционные фонды, паевые фонды, страховые компании, пенсионные фонды.

Ценные бумаги:

Облигации – это ценная бумага, удостоверяющая, что её владелец одолжил некоторую сумму денег фирме или государству и имеет право получить её обратно вместе с некоторой премией . Для фирмы выпуск облигаций – это более выгодный шаг, чем просьбы о кредите в банке, т.к. в первом случае фирма сама диктует условия, но эти облигации ещё нужно уметь продать. Акция – это ценная бумага, продаваемая инвестору за деньги, идущие на развитие фирмы, и дающая ему права совладельца имущества фирмы и на получение будущих прибылей фирмы (дивидендов ). Обыкновенные акции дают право на участие в управлении предприятием и получение части чистой прибыли. Привилегированные акции дают право на получение дивидендов фиксированной величины независимо от размера прибыли, но не дают право на участие в управлении фирмой. Акции можно продать и их стоимость зависит не от стоимости имущества фирмы, а от ожидаемой величины её будущей прибыли и от спекулятивной игры.

Пример махинаций и спекулятивной игры – это афера Джона Ло, по прозвищу Красавчик Ло. Он был распутником и игроком в карты. За убийство на дуэли он был приговорён к смертной казни в Шотландии, но с помощью друзей он сумел сбежать из тюрьмы, спрыгнув с высоты 9 метров. Во Франции он учредил «Компанию Индий», якобы для освоения долины реки Миссисипи и строительства Нового Орлеана. Ло сумел спровоцировать ажиотажный спрос на акции этой компании. Номинальная стоимость акции была 500 ливров, но её рыночная стоимость возросла с 250 ливров до 20000 ливров, в одной из сделок он сумел продать 100 акций за 1500 кг серебра. Он свёл Францию с ума. Люди стояли дни и ночи в очередях за акциями, пытались проникнуть в его кабинет через печную трубу, одна герцогиня публично целовала ему руки. Ло имел покровителя – регента Франции Вильгельма Оранского. Ло стал директором Королевского банка, тратил полученные деньги на покупку государственных ценных бумаг и стал его крупнейшим кредитором. Королевский банк давал кредиты на приобретение акций «Компании Индий», которая в реальности почти не приносила прибыли. По закону Королевский банк выпускал банкноты, которые можно было по первому требованию обменять на драгоценные металлы. Ло приказал печатать дополнительное количество банкнот, не обеспеченных запасом драгоценных металлов Королевского банка. В результате, эта финансовая «пирамида» лопнула как мыльный пузырь. Увы, все спекуляции быстротечны. В 1720 г. государственные банкноты резко обесценились на ¾ номинальной стоимости, цены начали расти, в Париже стало не хватать продовольствия, регент был вынужден лишить банкноты статуса законного платёжного средства, они превратились в простые бумажки. Ло едва не был убит разъярённой толпой, требовавшей обмена банкнот на «настоящие деньги». Он спасся во дворе регента, а затем вместе с сыном сбежал в Брюссель. Во Франции он оставил жену, дочь, брата и всё имущество, которое немедленно было конфисковано в счёт погашения его долгов. Чтобы обезопасить общество от подобных махинаций и вызвать доверие к акциям, были изданы жёсткие правила для организации торговли ценными бумагами. Эти законы ограничивают возможности для подобных махинаций. Аферистов ждёт суровое наказание в виде длительного срока тюремного заключения. Это сделано по причине огромной ценности существования фондового рынка для развития экономики. Рынок акций называется фондовым рынком . Если рынок акций станет слишком опасным из-за неограниченных махинаций, то этот рынок просто умрёт и промышленность не получит капиталов на реконструкцию. А необходимые суммы есть только у граждан страны. Это особенно важно для российской экономики. Отечественный рынок акций только формируется, продаются и покупаются акции только некоторых российских фирм. Продать акции новых предприятий почти невозможно, т.к. их акции не внушают доверия. Покупатели не уверены в ликвидности этих акций, т.е. в том, что они сумеют их продать в любой момент . Покупатели начинают их покупать лишь тогда, когда фирма добьется успеха на рынке.

14. К числу факторов производства относится и земля. Это третий основной фактор производства после труда и капитала.

в первом, узком, смысле под землей понимают непосредственно земельные участки. Первостепенное значение в данном случае придается месту нахождения участка, его площади и качеству земли;

в широком понимании этого слова земля означает все используемые в производственном процессе естественные ресурсы, находящиеся в недрах земли и на ее поверхности. Так, в горнорудной промышленности или в морском и речном пространстве, при строительстве гидроэлектростанций или хранилищ различных материальных ценностей земля ценна не столько площадью как таковой, сколько теми ресурсами, которые с ней связаны.

земля как фактор производства рассматривается в двух смыслах.

Земля - бесценный дар природы не только потому, что в ней находятся все ресурсы, которыми пользуется все человечество, но это еще и сфера обитания всего живого и в том числе самого человека. Естественным фундаментом природных ресурсов являются планетарные природные условия. К ним относятся географическое положение и рельеф местности, строение недр, климат, тепло планеты и солнечное излучение, водные и морские акватории. Все эти и другие природные ресурсы и условия создают возможность соответствующей деятельности людей по мере освоения этих природных условий. Сами природные ресурсы представляют собой совокупность природных условий, которые могут использованы в процессе создания материальных и духовных благ.

реальные;

потенциальные;

возобновляемые;

невозобновляемые.

Природные ресурсы делятся на:

Реальными природными ресурсами считаются те ресурсы (газ, нефть, руда), которые уже разведаны и используются в производстве. К потенциальным ресурсам относятся прогнозируемые, но не используемые в настоящее время. Реальные природные ресурсы непосредственно влияют на величину национального богатства, уровень жизни населения, эффективность функционирования экономики всей страны. Природные ресурсы можно классифицировать по другому признаку, по признаку их возобновляемости и невозобновляемости. Возобновляемые природные ресурсы - это ресурсы, которые по мере их расходования воспроизводятся под действием природных процессов или сознательных усилий человека. В качестве примера можно указать на круговорот воды в природе, поддержание в прежнем виде природной среды, растительного и животного мира. Используя сегодня энергию воды в реках, мы уверены в том, что завтра этот ресурс энергетики вновь будет возобновлен и вновь будет использован. Плодородие почвы, которое истощается при интенсивном ее использовании в производстве или сельскохозяйственной деятельности, тоже может быть восстановлено, благодаря внесению в почву соответствующих удобрений, и так во всех подобных случаях. К невозобновимым природным ресурсам относятся ресурсы, которые после полного их исчерпания восстановить невозможно. Сюда, в первую очередь, следует отнести все полезные ископаемые. Однажды использованные запасы железной руды, нефти, газа и т.п. никогда не возобновятся, поскольку и газ, и нефть, и другие полезные ископаемые формировались в течение миллионов и миллионов лет при определенных геологических условиях в прошлом. К тому же каждая частица невозобновляемых ресурсов, используемых в производстве, сокращает остаточную величину соответствующих запасов. Однако многие из невозобновляемых ресурсов могут быть заменимыми. Заменимые природные ресурсы - это ресурсы, которые можно заменить иными. При этом такие заменители могут быть даже экономически более выгодными. Ресурсы, возобновляемые и невозобновляемые, поступающие на рынок, характеризуются специфической системой ценообразования.

Невозобновляемые ресурсы всегда обладают высокой общественной значимостью и ценностью. Собственники этих ресурсов, регулируя объемы их поступления на рынок, оказывают заметное воздействие на общеэкономическую ситуацию в стране. Специфика данного вида природных ресурсов в том, что в отличие от использования всех других ресурсов, используемых для производства товаров с целью получения определенной выгоды, для собственника данных ресурсов одинаково выгодно может быть и использование, и неиспользование этих ресурсов в течение определенного времени. Может быть даже, что неиспользование их обеспечит большую выгоду, имея в виду возможность роста цен на рассматриваемые ресурсы в будущем. Консервация ресурсов оставляет продавцу шанс реализовать невозобновляемые ресурсы в будущем с большей экономической выгодой, поскольку в силу истощения месторождений стоимость единицы ресурса будет возрастать. Роль невозобновляемых ресурсов в современной экономике имеет особое значение и будет возрастать с каждым годом.

Понятие и сущность ренты

Каждому фактору производства - труду, капиталу, предпринимательству - соответствует определенный вид дохода - зарплата, процент, прибыль. Доход с земли традиционно называется рентой. Слово "рента" происходит от позднелатинского "rendita" и латинского "reddita", дословно - "отданная назад, возвращенная". В разных языках это слово имеет различное значение: в немецком словом "Rente" обозначается пенсия, в английском (rent) - арендная или квартирная плата, во французском (rente) - ежегодный доход, получаемый владельцем по облигациям государственных займов. Подход к ренте исторически развивался в двух направлениях: рента как доход владельца земли и рента как плата за пользование землей, т. е. арендная плата. Рента привлекала к себе внимание экономистов с давних времен. Экономисты по-разному определяют сущность ренты. Одни рассматривают ренту как один из видов доходов на собственность, плата собственников за использование природного ресурса. Другие рассматривают ренту как регулярный доход с капитала или земельного участка, получаемый их владельцами без предпринимательской деятельности. Ренту определяют и как особый вид относительно устойчивого дохода, непосредственно не связанного с предпринимательской деятельностью. Но следует иметь ввиду, что термин «рента» имеет два значения: правовое и экономическое. В юриспруденции рента – самостоятельное правоотношение, касающееся прямого взаимоотношения между субъектами договора ренты, никак не связано с арендой имущества. Экономическое же отношение между получателем ренты и ее плательщиком непосредственно связано с использованием кредитных средств или арендой имущества. В современной экономической теории существует понятие экономической ренты как составной части дохода от любого другого фактора. Экономическая рента - это разница между платой за ресурс и минимальной платой, необходимой для того, чтобы этот ресурс был предложен. Ресурс, дающий экономическую ренту, приносит сумму, превышающую альтернативную стоимость его использования. Дифференциальная рента

Дифференциальная рента является наиболее распространенной формой земельной ренты. Основой дифференциальной земельной ренты является разница в издержках производства на различных земельных участках.

В зависимости же от тех обстоятельств, в силу которых эта разница возникла, дифференциальная рента делится на различные виды. Разница в издержках производства может быть прежде всего обусловлена неодинаковым плодородием различных земельных участков. Чем плодороднее почва (независимо от того, является ли это плодородие даром природы или плодом усилий человека), тем производительнее труд, затрачиваемый на ней, тем меньше издержки производства. Продуктивность земельных участков предопределяется их местоположением, климатическими особенностями, сферой использования и т.д. Это и является объективной основой для образования дифференциальной ренты.

Абсолютная рента.

Абсолютная рента является результатом монополии частной собственности на землю. Собственник земли, зная, что земля необходима всем для сельскохозяйственного или промышленного производства, заставит желающего пользоваться землей, платить за неё стабильную арендную плату. Образование абсолютной ренты связано с тем фактом, что в сельском хозяйстве доля переменного капитала (идущего на заработную плату) пропорционально выше, чем в промышленности. Отсюда следует, что прибавочная стоимость, создаваемая в сельском хозяйстве, выше средней прибыли, и стоимость продуктов выше капиталистической цены производства. Пропорциональному распределению прибавочной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве, препятствует земельная собственность, которая, представляя монополию, сама претендует постоянно на часть этой прибавочной стоимости и присваивает разницу между стоимостью и ценой производства. Земельная собственность, таким образом, завышает цену сельскохозяйственных продуктов на сумму, которую она взимает в качестве абсолютной ренты, и которая представляет, следовательно, род налога, накладываемого на общество.

Объяснение возникновения абсолютной ренты, по К.Марксу, следует из факта более низкого органического состава капитала в сельском хозяйстве по сравнению с промышленностью. В сельском хозяйстве больше задействован труд рабочего, чем средства производства. Именно прибавочный труд наёмных сельскохозяйственных рабочих является источником образования абсолютной ренты. Такой вид ренты получается абсолютно со всех земель: с лучших и средних участков, и без сомнений с худших земельных участков. Однако, хочу заметить, что под воздействием технического прогресса происходит постепенное сближение органического состава капитала в промышленности и в сельском хозяйстве. Ведь в интенсивном сельском хозяйстве развитых стран выполнение того же объёма работ, что и в промышленности, требует большей массы средств производства, более высокой технологической вооружённости труда. Итак, абсолютная рента – это один из видов земельной ренты, получаемой землевладельцами независимо от плодородия и местоположения земель исключительно как вознаграждение, реализующееся в присвоении прав собственности на землю. В случае, если в участок земли был вложен капитал, то размер арендной платы увеличивается на величину ссудного процента.

Монопольная рента

Всеми экономическими школами выделяется категория монопольной ренты. Она основывается на монопольной цене, по которой продается продукт редкого качества. Свойство, каким, например, является качество твердой пшеницы, позволяющей получать муку высших сортов с особыми хлебопекарными качествами или особые сорта винограда для изготовления всемирно известных вин, создает этим сельскохозяйственным продуктам монопольное положение на рынке и позволяет продавать их по монопольно высоким ценам. Монопольно высокая цена редких сельскохозяйственных продуктов не зависит от их общественной цены производства. Она определяется способностью покупателя платить за такой продукт высокую цену. Монопольная рента, таким образом, есть избыток не только над общественной ценой производства, но и над ценой всех сельскохозяйственных продуктов.

В силу ограниченности земельных участков, на которых возникают особо благоприятные условия для производства редких товаров, и наличия большого спроса на эти товары возникает возможность продавать их на рынке по ценам, превышающим их стоимость в течение более или менее длительного времени. Во всех этих случаях те, кто арендует землю у собственников таких земельных участков, вынуждены выплачивать им высокую арендную плату, основой которой является монопольная рента. Она выступает как дополнительный доход земельного собственника. Таким образом, источником монопольной ренты является часть прибавочной стоимости, создаваемая наёмным трудом и присваиваемая собственником земли в результате её перераспределения.

Разновидностью монопольной ренты является рента редкости, против которой конкуренция бессильна. Она составляет значительную часть дохода звезды и топ-модели, выдающегося музыканта и т. д. С теоретической точки зрения выплачивание ренты не является необходимым условием оптимального размещения ресурсов. С одной стороны, музыкант или топ-модель все равно не оставили бы своего дела даже при низком вознаграждении. С другой стороны, сверхвысокий доход все равно не способен стимулировать увеличения производства благ и услуг с такими же уникальными свойствами, поскольку их предложение абсолютно ограничено.

Строительная рента

Земли, предназначаемые для строительных целей, регулируются этим видом земельной ренты. Строительная рента характеризуется, во-первых, преобладающим влиянием местоположения (оно очень важно, например, для строительных участков в больших городах); во-вторых, очевидной и полнейшей пассивностью собственника, активность которого заключается (в особенности по отношению к рудникам) просто в эксплуатации общественного прогресса, в который собственник ничего не привносит и в котором он ничем не рискует; и, наконец, преобладанием монопольной цены во многих случаях. Строительную ренту необходимо повышает не только рост населения и возрастающая вместе с ним потребность в жилищах, но и рост основного капитала, который или присоединяется к земле или размещен на ней, как все промышленные строения, железные дороги, товарные склады, доки и другие хозяйственные сооружения. Следует принимать во внимание два момента: с одной стороны, эксплуатация земли происходит в целях производства или добывающей промышленности, с другой – земля представляет собой пространство, которое необходимо как условие всякого производства и всякой человеческой деятельности. И в том и в другом случае земельная собственность требует своей дани. Спрос на строительные участки повышает стоимость земли как пространства и основы, в то же время благодаря этому возрастает спрос на элементы земли, которые служат строительным материалом.

Лесная рента

Земельную ренту в лесопользовании правомерно называть лесной рентой. Рента – остаточная стоимость. Она определяется разницей между товарной стоимостью ресурса, рассчитанной в ценах внутреннего рынка на получаемые из него первичные продукты, и затратами на заготовку и транспортировку этих продуктов, включая предпринимательскую прибыль. Поэтому чем богаче страна, чем развитее ее транспортная сеть, чем короче расстояния транспортировки, чем эффективнее заготовка и переработка древесины, тем выше рента. Лесная рента сильно зависит от технологической сбалансированности и эффективности лесопромышленных производств, перерабатывающих древесное сырье разной потребительной ценности. Именно эффективность переработки порождает высокую ренту, а не наоборот. Эксплуатация лесных ресурсов дает максимально возможный рентный доход. При этом выход качественных сортиментов при лесозаготовке не должен быть меньше 50%. Это главное условие нормальной рентабельности лесозаготовки и высокой лесной ренты. Лесная рента принадлежит собственнику леса. Если собственник – государство, то рента полностью или частично изымается в общую казну (бюджет) с помощью лесного налога, который в России издавна назывался попенной платой, а нынче переименован в лесную подать. Любые платежи за лесопользование есть рентный налог. Рентный налог может быть меньше, равен или больше ренты. Рентный налог устанавливается меньше ренты или не берется совсем в случаях: когда на арендатора возлагаются расходы по восстановлению и воспроизводству лесных ресурсов; или помимо воспроизводства лесных ресурсов арендатору доверяется инвестировать рентный доход как общественный ресурс в развитие лесопромышленного производства. Рентный налог устанавливается равным ренте, если: воспроизводство лесных ресурсов осуществляется государственными органами управления лесами за счет бюджетных средств; или часть лесной ренты, превышающая расходы на ведение лесного хозяйства, используется на социальные и иные общегосударственные цели. Лесной налог превышает ренту, когда он устанавливается без обоснований и расчетов. Превышение лесного налога над рентой может иметь только негативные последствия: снижение рентабельности лесозаготовок и заработной платы рабочих.

15. Валовой национальный продукт (ВНП) - в отличие от ВВП, отражает совокупную стоимость конечных товаров и услуг, созданных не только внутри страны, но и за ее пределами. ВНП рассчитывается так же, как и ВВП, но отличается от него на величину, равную сальдо расчетов с зарубежными странами. Если к показателю ВВП добавить разницу между поступлениями от первичных доходов из-за границы и первичными доходами, полученными зарубежными инвесторами в данной стране, это и есть размер ВНП.

Методы расчета ВНП

ВНП = ВВП + Сальдо первичных доходов, полученных из-за границы или переданных за границу (к таким первым доходам обычно относят оплату труда, доходы от собственности в виде дивидендов)

Существуют 3 способа измерения:

1. По расходам (метод конечного использования).

2. По добавленной стоимости (производственный метод).

3. По доходам (распределительный метод).

При расчете ВНП по расходам суммируются расходы всех экономических агентов, использующих ВНП (домохозяйств, фирм, государства и иностранцев). Фактически речь идет о совокупном спросе на произведенный ВНП.

Суммарные расходы можно разложить на несколько компонентов:

ВНП = Y = C + I + G + NX,

где C – личные потребительские расходы, которые включают расходы домохозяйств на товары длительного пользования и текущего потребления, на услуги (кроме расходов на покупку жилья).

I – валовые частные внутренние инвестиции. Включают производственные капиталовложения (инвестиции в основные производственные фонды), инвестиции в жилищное строительство и инвестиции в запасы (ТМЦ).

Инвестиции понимаются как добавление к физическому запасу капитала. Приобретение финансовых бумаг (акций, облигаций) не является инвестициями. Термин «внутренние инвестиции» означает, что это инвестиции, производимые жителями данной страны (в т.ч. расходы на импортные товары). Термин « частные» инвестиции означает, что они не включают государственные инвестиции. Термин «валовые» означает, что из инвестиций не вычитается амортизация:

Валовые инвестиции = Чистые инвестиции + Амортизация.

Рост запасов учитывается со знаком «+», а уменьшение со знаком минус.

G – государственные закупки товаров и услуг (строительство и содержание школ, дорог, армии, расходы на национальную оборону, зарплату государственных служащих и т.д.). Сюда не входят трансфертные платежи. Государственные трансферты – это выплаты, не связанные с движением товаров и услуг. Они перераспределяют доходы государства через пособия, пенсии, выплаты по социальному страхованию.

NX – чистый экспорт. Он равен разности стоимостных объемов экспорта и импорта. Если страна экспортирует больше, чем импортирует, то на мировом рынке она выступает «нетто-экспортером», а ВНП превышает объем внутренних расходов. Если же импортирует больше, то является «нетто-импортером», величина чистого экспорта является отрицательной. Сумма расходов превышает объем производства.

Данное уравнение ВНП называют основным макроэкономическим тождеством или тождеством национальных счетов.

При подсчете ВНП производственным методом суммируется стоимость, добавленная на каждой стадии производства конечного продукта.

Добавленная стоимость (ДС) – это разность между стоимостью продукции, произведенной фирмой, и стоимостью промежуточных продуктов, приобретенных фирмой.

Величина ВНП в этом случае представляет собой сумму добавленной стоимости всех производящих фирм. Этот метод позволяет учесть вклад различных фирм и отраслей в создание ВНП.

ВНП = Σ Добавленная стоимость + Косвенные налоги – Государственные субсидии.

Для экономики в целом сумма всей ДС должна быть равна стоимости конечных товаров и услуг.

При расчете ВНП по доходам суммируются все виды факторных доходов (зарплата, рента, %), а также 2 компонента, не являющихся доходами: амортизационные отчисления и чистые косвенные налоги на бизнес (налоги минус субсидии).

Существует связь между показателями ВНП и ВВП:

ВНП = ВВП + чистые факторные доходы из-за рубежа.

Чистые факторные доходы из-за рубежа – это разность между доходами, полученными гражданами данной страны за рубежом, и доходами иностранцев, полученными на территории данной страны.

Если ВНП превышает ВВП, значит, жители данной страны получают за границей больше, чем иностранцы зарабатывают в данной стране.

По способу получения дохода в составе ВНП выделяют следующие виды факторных доходов:

§ компенсации за труд работающим по найму (зарплата, премии);

§ доходы собственников;

§ рентные доходы;

§ прибыль корпораций (остающаяся после оплаты труда и % за кредит; в ней выделяют дивиденды акционеров, нераспределенную прибыль и налог на прибыль);

§ чистый % (разница между процентными платежами фирм другим секторам экономики и процентными платежами, полученными фирмами от др. секторов – домохозяйств и государства).

Из трех методов чаще используются производственный и метод конечного использования.

Валово́й вну́тренний проду́кт - рыночная стоимостьвсех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Впервые это понятие было предложено в 1934 году Саймоном Кузнецом.

Номинальный - выражен в текущих ценах данного года.

реальный (с поправкой на инфляцию) - выражен в ценах предыдущего или любого другого базового года. В реальном ВВП учитывается, в какой степени рост ВВП определяется реальным ростом производства, а не ростом цен.

отношение номинального ВВП к реальному ВВП называется дефлятором ВВП .

фактический ВВП - это ВВП при неполной занятости - это ВВП, который отражает реализованные возможности экономики.

потенциальный ВВП - это ВВП при полной занятости. Это ВВП, который будет отражать потенциальные возможности экономики. Потенциальные возможности экономики могут быть намного выше реальных.

ВВП страны может быть выражен как в национальной валюте, и при необходимости справочно пересчитан по биржевому курсув иностранную валюту, так и может быть представлен по Паритету покупательной способности (ППС) (для более точных международных сравнений). Сегодня, так называемая, «рыночная стоимость» не может считаться определённой или стабильной величиной, следовательно ВВП и прочие подобные понятия и категории являются просто некой общепринятой абстракцией.

Национальный доход - важнейший макроэкономический показатель совокупных доходов всего населения данной страны за определенный период времени(обычно за год);вновь созданная стоимость.Национальный доход определяется по формуле:

НД=ЧНП- чистые косвенные налоги на бизнес

Основными компонентами НД являются:

Доходы наемных работников и некорпоративных собственников;

Прибыль фирм;

Рентные доходы;

Процентный доход;

Сбережения - доход, не израсходованный на приобретение товаров и услуг в рамках текущего потребления. Их осуществляют как домохозяйства, так и фирмы. Размер сбережений обратно пропорционален величине потребления. Источниками сбережений служат рост производства (и доходов) или сокращение доли потребления в доходах. Процесс осуществления сбережений называют термином «сбережение».

16.Модель AD-AS (модель совокупного спроса и совокупного предложения) - макроэкономическаямодель, рассматривающая макроэкономическое равновесие в условиях изменяющихся цен в краткосрочном и долгосрочном периодах.

Впервые она была выдвинута Дж. Кейнсом

Данная модель показывает поведение совокупного спросаи совокупного предложения, и описывает их влияние на общий уровень цен и совокупный выпуск (или реальный ВВП, иногда ВНП) в экономике. Модель AD-AS может быть использована для демонстрации многих макроэкономических событий, таких как стагфляция - состояние экономики, при котором происходят одновременно спад производства, рост цен и безработицы, сочетание экономического кризиса с инфляцией.

возможном уровне цен. Кривая совокупного спроса указывает на обратную, или отрицательную, зависимость между уровнем цен и реальным объемом национального производства (рис.).

Характер кривой совокупного спроса (AD) определяется тремя факторами: эффектом процентной ставки; эффектом богатства, или реальных кассовых остатков; эффектом импортных закупок.

Совокупное предложение отражает размеры создаваемого национального продукта и порождаемое данными масштабами воспроизводства изменение цен.

Форма кривой совокупного предложения (AS) при этом фиксирует изменение уровня удельных издержек при производстве той или иной величины ВНП, зависит от приоритетов и «кризисных точек» экономического роста, от уровня производства, ниже которого наступает стремительный распад хозяйственной системы.

Модель is-lm

Модель IS-LM позволяет визуализировать взаимосвязь таких макроэкономических величин как процентная ставка, денежная масса, уровень цен, спрос на наличные деньги, спрос на товары, производственный уровень экономики. Изменения одной или нескольких этих величин приводят к смещению точки пересечения кривых LM и IS, которая в свою очередь определяет уровень производства (и дохода) экономики, а также соответствующий уровень процентной ставки.

«Кейнсианский крест» является одним из самых известных способов моделирования совокупного спроса. С помощью этой модели можно определить такие параметры, как равновесный объем выпуска, общий уровень цен в экономике, так же, как и в модели AD-AS. Поскольку пересечение кривых совокупных издержек показывает полную занятость ресурсов в экономике, по «кейнсианскому кресту» можно также анализировать фазы экономических циклов. Если реальные издержки превышают запланированные (то есть уровень выпуска больше уровня полной занятости ресурсов), это означает, что фирмы не смогли продать столько, сколько планировали, что влечет за собой уменьшение выпуска продукции, увеличение уровня циклической безработицы, а следовательно в стране наблюдается рецессия. Если же реальные издержки меньше запланированных, когда уровень выпуска находится ниже уровня полной занятости, то у фирм, наоборот, меньше продукции, чем требуется на рынке, из-за чего они увеличивают свой объем выпуска, а таким образом можно наблюдать подъем в экономике.

17. Функции и роль денег в рыночной экономике

Деньги выполняют пять функций: меры стоимости; средства обращения; средства образования сокровищ, накоплений и сбережений; средства платежа; мировых денег.

Функция денег как меры стоимости. Деньги как всеобщий эквивалент измеряют стоимость всех товаров. Но не деньги делают товары соизмеримыми, а количество затраченного на их производство общественно необходимого труда. При металлическом обращении эту функцию выполняли действительные деньги (золото и серебро), которые сами обладали стоимостью, но и они выражали стоимость товаров идеально, т. е. в виде мысленно представляемых денег.

Формой проявления стоимости товара является его цена. Однако стоимость товара превращает меновые отношения в возможность количественных оценок при помощи денег. На стадии формирования товарных отношений деньги сыграли роль средства, приравнивавшего к деньгам другие товары, они сделали их соизмеримыми не просто как продукты человеческого труда, а как части одного и того же денежного материа-ла -- золота и серебра. В результате товары стали соотноситься друг с другом в постоянной пропорции, т.е. возник масштаб цен как определенный вес золота или серебра, принятый государством за денежную единицу. Например, в США Актом о золотом стандарте за доллар в 1900г. было принято 1,50463г чистого золота, но при дальнейших девальвациях доллара содержание в нем золота снижалось трижды: в 1934г. -- до 0,889г, в декабре 1971г. до 0,818г и в феврале 1973г. - до 0,737г.

Ямайская валютная система, веденная в 1976--1978 гг., отменила официальную цену на золото, а также золотые паритеты, в связи с чем потерял свое значение официальный масштаб цен. В настоящее время он заменен фактическим масштабом цен, который складывается стихийно в процессе рыночного обмена.

При обращении неразменных кредитных денег механизм действия функции меры стоимости изменяется. Поскольку «кредитные деньги -- это форма проявления денежного капитала И обслуживают они не обращение товара, а капитала, то выполнение ими функции меры стоимости осуществляется не только в сфере обмена, но и в сфере производства» 1 . А это означает, что в развитом рыночном хозяйстве цена формируется не только на рынке, но и в сфере производства, на рынке же происходит ее окончательная корректировка. Цена товаров в таких условиях зависит от двух факторов: стоимости банкноты, которая определяется стоимостью представляемых ею товаров, и количеством банкнот в обращении; соотношением спроса и предложения на данный товар на рынке.

При обращении неразменных кредитных денег цена находит подтверждение непосредственно в товарах, а не в золоте. Поэтому цена есть форма проявления менового отношения данного товара ко всем товарам, а не специфически к одному желтому металлу.

Функция денег как средства обращения.

Товарное обращение включает две метаморфозы, т. е. два изменения форм стоимости: продажу одного товара и куплю другого. В этом процессе деньги играют роль посредника в обмене двух товаров: Т -- Д -- Т.

Отличие товарного обращения от непосредственного обмена товара на товар отличается тем, что оно обслуживается деньгами в качестве средства обращения, благодаря чему преодолеваются индивидуальные, временные и пространственные границы, характерные для прямого товарообмена.

Однако если товары уходят после их реализации из обраще-ния, то деньги остаются в этой сфере, непрерывно обслуживая товарообмен. Данное обстоятельство ведет не к ликвидации, а к усугублению противоречий обмена, так как возникающий разрыв между куплей и продажей товаров в одном звене вызывает подобный разрыв и в других звеньях, что может привести к экономическим кризисам. Базой экономических кризисов яв-ляются структурные сдвига в производстве и реализации обще-ственного продукта.

Особенность функции денег как средства обращения заключается в том, что эту функцию выполняют, во-первых, реальные, или наличные, деньги, а во-вторых, знаки стоимости -- бумажные и кредитные деньги. В настоящее время, когда золото демонетизируется, функцию средства обращения выполняют кредитные деньги. Причем они функционируют и как покупательное средство, и как средство платежа: если метаморфоза Т -- Д -- Т не прерывается, то обращение товаров происходит на основе денег как покупательного средства. Если же происходит разрыв во времени между покупкой и продажей товаров, то деньги выступают как средство платежа.

Формула Т -- Д -- Т соответствует простому товарному производству, когда обращение товаров реализуется на основе денег как покупательного средства. Такой вывод вытекает не только из факта количественного превалирования сделок, где деньги употребляются как покупательное средство. Товар «деньги» по существу не приспособлен самостоятельно выполнять функцию платежа, поскольку последняя предполагает в качестве необходимого условия принуждение, гарантию и доверие.

Иное положение складывается при капиталистическом товарном производстве. Здесь доминирует формула Д -- Т -- Д 1 , где Д, как правило, является средством обращения не товаров, а капитала.

Но хотя функция платежного средства присуща кредитным деньгам, а покупательного -- товару--деньгам, или денежному товару, это не значит, что каждая из форм денег не может вы-полнять данных функций. Главное различие между металличе-скими и кредитными деньгами кроется не в том, что они по-разному выполняют функцию средства обращения, а в том, что первые опосредствуют движение товаров, а вторые -- движение капитала.

Функция денег как средства образования сокровищ, накоплений и сбережений.

Функцию накопления сокровищ раньше выполняли полноценные и реальные деньги -- золото и серебро. Поскольку деньги представляют всеобщее воплощение богатства, то возникает стремление к их накоплению. Но для этого необходимо прервать две метаморфозы в товарообмене Т -- Д -- Т. В данном случае за продажей товара следует купля другого товара, а деньги выпадают из обращения и превращаются в «золотую куколку», т. е. в сокровище.

В докапиталистических формациях существовала простейшая форма накопления богатства, когда извлеченные из обращения золото и серебро хранились в сундуках, кубышках, закапывались в землю. В условиях металлического денежного обращения функция накопления сокровищ выполняла важную экономическую роль -- стихийного регулятора закона денежного обращения.

С ростом товарного производства превращение денег в сокровище становится необходимым условием регулярного возобновления воспроизводства. Стремление к получению наибольшей прибыли заставляет предпринимателей не хранить деньги как мертвое сокровище, а пускать их в оборот.

В условиях металлического денежного обращения и размена банкнот на золото центральные эмиссионные банки были обязаны иметь золотые запасы в виде резервов внутреннего денежного обращения, размена банкнот на золото и резерва международных платежей. В настоящее время все эти функции золотого запаса центрального банка отпали в связи с изъятием золота из внутреннего денежного обращения, прекращением размена банкнот на золото и отменой золотых паритетов, т. е. исключением благородного металла из международного оборота.

Вместе с тем золото продолжает храниться в центральных банках и Казначействе США как стратегический резерв. Хранение золотого запаса связано также с золотым фетишем. Еще в Средние века меркантилисты доказывали, что основой экономической политики является накопление благородных металлов в стране. Вплоть до середины XX в. считалось, что престиж нации определяется величиной золотого запаса. Так, в сентябре 1949г. США сосредоточили у себя 75 % всех золотых резервов капиталистического мира (около 21,9 тыс. т).

Золотой фетиш продолжает существовать и в сознании част-ных лиц, рассматривающих золото как надежную гарантию сбережений. Активный рынок частных тезавраторов включает по меньшей мере треть населения. Кроме того, золотые запасы обеспечивают доверие к национальным валютам, используемым в международных платежах.

Сегодня золото наряду с кредитными деньгами используется государством для создания централизованных золотовалютных резервов страны, сосредоточенных в центральных банках.

Золотовалютные резервы Российской Федерации, например, представлены следующим образом (см. табл. 1)

Золотовалютные резервы России

(на конец апреля 1997г.. млн. долл.)

Таблица 1

|

Млн. долл. США | ||

|

Общие резервы минус золото | ||

|

Резервная позиция в МВФ | ||

|

Прочие валютные резервы | ||

|

Золото (млн. тройских унций) | ||

|

Золото (национальная оценка) | ||

|

Денежные власти: другие активы | ||

|

Коммерческие банки: | ||

|

иностранные активы в конвертируемой валюте | ||

|

иностранные активы в неконвертируемой валюте | ||

1 Бюллетень банковской статистики ЦБ РФ М., 1997 -- № 8/51 -С. 8.

Из таблицы видно, что в Центральном банке России сосре-доточено 13 722 млн. тройских (31,1г) золота, или на сумму в 4116,6 млн. долл. США.

С прекращением размена банкнот на золото и изъятием его из обращения средством накопления и сбережений населения становятся кредитные деньги. Они по своей природе, как и денежный капитал, представляемый ими, не являются сокровищем. «Если в одном месте деньги застывают в качестве сокровищ, то кредит немедленно превращает их в активный денежный капитал в другом процессе обращения» 1 .

Следовательно, особенность кредитных денег как средства накопления состоит в том, что они накапливаются в процессе постоянного обращения. Если они оседают в сундуках, то превращаются из денег в бумажные символы. Выполняя эту функ-цию, кредитные деньги опосредствуют также процесс аккумуляции временно свободных денежных средств и накоплений и превращение их в капитал. Но главное -- кредитные деньги выполняют функцию накопления, прежде всего для осуществления расширенного воспроизводства, когда требуется накопить необходимую денежную сумму. Накопление денег нужно и при движении оборотного капитала, когда образуется разрыв в продаже продукции и покупке сырья и т. д. Таким образом, кредитные деньги, выполняя функцию накопления, способст-вуют сглаживанию нарушений в кругообороте капитала.

Накоплению краткосрочного капитала способствуют расширение и концентрация банковского дела, экономное использование резерва обращения. Накопление долгосрочного капитала осуществляется главным образом с помощью эмиссии ценных бумаг. Акции и облигации являются резервуаром, в который как бы стекаются высвобождающиеся денежные средства и из которого они извлекаются в случае необходимости.

В эпоху капитализма такого рода накопления осуществляются в ряде стран на уровне государственной политики.

Функция денег как средства платежа. Данная функция возникла в результате развития кредитных отношений в капиталистическом хозяйстве. В этом случае деньги используются при:

* продаже товаров в кредит, необходимость которой связана с неодинаковыми условиями производства и реализации товаров, разной продолжительностью их производства и обращения, сезонным характером производства;

* выплате заработной платы рабочим и служащим. Следовательно, деньги, выполняя функцию средства платежа, имеют свою специфическую форму движения, отличную от формы движения денег как средства обращения. Это можно изобразить следующим образом:

Т -- Д -- Т -- функция денег как средства обращения,

О--Д -- функция денег как средства платежа.

Таким образом, если при функционировании денег как средства обращения имеет место встречное движение денег и товаров, то при их использовании в качестве средства платежа в этом движении имеется разрыв. Покупая товар в кредит, должник дает продавцу вексель, т. е. долговое обязательство, которое будет окончательно оплачено лишь через определен-ный срок (3--6 мес).

В условиях развитого товарного хозяйства деньги в функции средства платежа объединяют многих товаропроизводителей. В связи с этим разрыв одного звена в цепи платежей ведет к развитию кризисных явлений и массовому банкротству товаровладельцев. Чтобы смягчить данные негативные явления, вводится система предуведомленных платежей, основанная на автоматическом зачислении на счет клиента заработной платы, пенсий и других денежных выплат, на списании средств для оплаты коммунальных расходов, квартирной платы и различных взносов.

В результате применения системы предуведомленных плате-жей сокращается использование наличных денег. Так, заработ-ную плату наличными деньгами получают в Англии только 10 % трудящихся, во Франции -- менее 10 %, в ФРГ и Канаде -- около 5 %, а в США -- примерно 1 %.

Ускорению платежей, сокращению издержек обращения и повышению рентабельности предприятий способствует введе-ние в платежный оборот электронных денег.

Эта система особенно быстрыми темпами внедрялась в ме-ханизм платежных отношений США, где в 70-х гг. Конгресс санкционировал создание Национальной комиссии по системе переводов денежных средств. Федеральная резервная система вместе с Казначейством разработала и внедрила данную систему на общенациональном уровне: модернизирована коммуникаци-онная сеть для межбанковских переводов -- вместо разрознен-ных каналов функционирует единая сеть, состоящая из 14 связан-ных между собой коммуникационных процессов и охватывающая все депозитные учреждения США Основными элементами указанной система являются автоматизированные расчетные палаты, система автоматизированного кассира и система тер-миналов, установленных в пунктах покупки.

На базе электронных денег возникли кредитные карточки. Они способствуют сокращению платежей наличными деньгами, обслуживая розничный торговый оборот и сферу услуг, служат средством расчетов, замещающим наличные деньги и чеки, а также одновременно инструментом кредита, позволяющим вла-дельцу получить краткосрочную ссуду деньгами или в форме отсрочки платежа.

Порядок использования кредитной карточки заключается в следующем. Потребитель получает от специальной компании-эмитента или банка пластиковую карточку, на которой указаны присвоенный номер счета и секретный код для опознания вла-дельца. В момент покупки товара или оказания услуг карточка предъявляется в учреждение, которое входит в данную систему платежа (торговые точки, отели, бензоколонки, рестораны и т. д.). Продавец выписывает счет за проданные товары (оказан-ные услуги) с указанием даты покупки, фамилии, номера кар-точки и т. д., покупатель подписывает счет. Затем счет пересы-лается в банк, который немедленно оплачивает его, а потом инкассирует долг с покупателя. Раз в месяц покупателю присы-лается общий счет, который может быть оплачен в течение льготного периода (25--30 дней). Покупатель может также про-лонгировать платеж, при этом он получает кредит, за который уплачивает высокий процент - 1,5 % в месяц, или 18 % в год.

Таким образом, значение кредитных карточек заключается в том, что их применение сужает сферу использования наличных денег и чеков, является мощным стимулом в реализации товаров и устранении кризисных явлений в экономике.

Функция мировых денег.

Эта функция денег возникла в докапиталистических формациях, но получила полное развитие с созданием мирового рынка. На этом рынке деньги сбрасывали «национальные мундиры», т. е: выступали в виде слитков золота (995-й пробы). Парижским соглашением 1867г. единственной формой мировых денег было признано золото.

Мировые деньги имеют троякое назначение и служат: всеобщим платежным средством; всеобщим покупательным средством; материализацией общественного богатства. В качестве международного платежного средства деньги выступают при расчетах по международным балансам, главным образом по платежному. Как международное покупательное средство деньги используются при прямой покупке товаров за границей и оплате их наличными (например, при неурожае -- покупка зерна, сахара и т. д.). В качестве материализации общественного богатства деньги являются средством перенесения нацио-нального богатства из одной страны в другую при взимании контрибуций, репараций или предоставлении займов.

В период действия золотого стандарта преобладала практика окончательного сальдирования платежного баланса с помощью золота, хотя в международном обороте применялись в основ-ном кредитные орудия обращения.

В XX в. интенсификация мировых связей расширила внедрение кредитных орудий обращения в международный оборот (вексель, чек и т. д.). В 1930г. в Женеве были подписаны Международные конвенции о переводном и простом векселе, а в 1931г. -- Международная конвенция, регулирующая выдачу, обращение и оплату чеков.

Особенность применения векселей и чеков в международном обороте заключалась в том, что они не выполняли роль окончательного платежного средства, как золото. Поэтому исключение желтого металла из международного оборота, когда перестал действовать стихийный механизм «золотых точек», привело к сильным колебаниям валютных курсов. Поскольку мировой банкноты не было, место золота заняли путем внеэкономического принуждения, ведущие национальные банкноты, главным образом английский фунт стерлингов и доллар США. С этой целью были использованы международные соглашения, валютные блоки и валютные клиринги.

Первое международное соглашение было подписано в Генуе в 1922г., когда фунт стерлингов и доллар США были объявлены эквивалентами золота и введены в международный оборот. Второе соглашение было заключено в 1944г. в Бреттон-Вудсе (США), Оно заложило основы послевоенной валютной системы капитализма. Основой валютных паритетов других национальных единиц был признан доллар США, разменный на золото по официальной цене (35 долл. за тройскую унцию -- 31,1г). Уязвимым местом в выполнении долларом и фунтом стерлингов функции мировых денег было противоречие между интернациональным характером валютных отношений и национальной природой кредитных денег.

Диктат ведущих национальных валют в международном обороте проявился также в создании валютных блоков. Стерлинговый блок был создан после отмены золотого стандарта в Англии в 1931г. Он включал страны Британской империи (кроме доминионов Канады и Ньюфаундленда, а также Гонконга) и государства, тесно связанные с Великобританией (Египет, Ирак, Португалию). Основой этого валютного блока было поддержание входившими в него странами твердого курса по отношению к валюте страны-гегемона. Все расчеты предлагалось производить в этой валюте, резервы ее хранились в Банке Англии. По такому же принципу действовал долларовый блок, созданный в 1933г. после отмены золотого стандарта в США (в его состав входили США, Канада, страны Латинской Америки), а также Золотой блок, сформированный Францией.

Во время и после Второй мировой войны на базе валютных блоков возникли валютные зоны -- стерлинговая, долларовая. Кроме того, на базе Золотого блока возникла зона франка, появились также зоны голландского гульдена, португальского эскудо, итальянской лиры и испанской песеты.

Валютные клиринги -- это расчеты между странами на основе зачета взаимных требований с оплатой сальдо наличными деньгами. Валютные клиринги создавались в годы мирового экономического кризиса (1929--1933) и затем получили большое распространение в форме двусторонних и многосторонних клирингов (Европейский платежный союз с 1950 по 1958г.), появление которых было вызвано обострением проблемы международной ликвидности, или способности стран оплачивать свои внешние обязательства. В результате 60% международных расчеов велось через валютные клиринги, которые к концу 60-х гг. были ликвидированы в большинстве западноевропейских стран с введением конвертируемости валют.

В целях повышения международной ликвидности и замены национальных валют международной резервной денежной единицей Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) утвердил план создания нового вида ликвидных средств - специальных прав заимствования (Special Drawing Rigts -- СДР). СДР -- это эмитируемые Международным валютным фондом платежные средства, предназначенные для регулирования сальдо платежных балансов, пополнения официальных резервов и расчетов с МВФ, соизмерения стоимости национальных валют. В соответствии с Соглашением стран -- членов МВФ в январе 1976г. в Кингстоне (Ямайка) была создана вместо потерпевшей крах Бреттон-Вудской системы Ямайская валютная система, в центре которой находится международная счетная валютная единица -- СДР.

Первоначально в 1970г. за единицу СДР было принято твердо фиксированное золотое содержание, как у доллара США, - 0,888671г чистого золота. Однако после двух девальваций доллара (в 1971 и 1973 гг.) и введения «плавающих» валютных курсов с 1 июля 1974г. стоимость единицы СДР стала определяться на основе «корзины валют», т. е. средневзвешенного курса 16 валют ведущих капиталистических стран, доля внешней торговли которых составляла не менее 1% объема мировой торговли. С 1 января 1981г. число валют в «валютной корзине» было сокращено до пяти, после чего ее состав пересматривается каждые пять лет.

Так, с 1 января 1991г. действовала «корзина валют» СДР, в которой были предусмотрены доли следующих валют: доллар США -- 40 %, немецкая марка -- 21, японская иена -- 17, французский франк и английский фунт стерлингов -- по 11%. Одна единица СДР равнялась 1,386 долл. США.

В марте 1979г. была введена новая региональная международная счетная единица, используемая странами -- членами Европейской валютной системы (ЕВС) -- ЭКЮ (European Currency Unit). Создание ЭКЮ обусловлено развитием западноевропейской валютной интеграции и стремлением стран -- участниц ЕВС противопоставить доллару США европейскую коллективную валюту. В отличие от СДР, которые не имеют реального обеспечения, эмиссия ЭКЮ наполовину обеспечена золотом и долларами США (за счет объединения 20% официальных золотых резервов стран -- участниц ЕВС) и наполовину -- национальными валютами. Эмиссия ЭКЮ осуществляется в виде записей на счетах центральных банков стран -- членов ЕВС в Европейском валютном институте (ранее Европейский фонд валютного сотрудничества). Стоимость ЭКЮ определяется методом «корзины валют» стран -- участниц Европейского союза (ЕС). Удельный вес каждой валюты в «корзине» зависит от доли страны в ВНП ЕС во взаимном товарообороте и Европейском валютном институте. В связи с этим наибольшая доля в «корзине» приходится на немецкую марку - 30,1 %, французский франк - 19,0, английский фунт стерлингов -13,0, бельгийский франк- 7,6, испанскую песету - 5,3, на прочие - 5,45%.

В соответствии с соглашением о ЕВС ЭКЮ является международной счетной единицей и средством межгосударственных расчетов по валютным интервенциям, но главным образом - базой для выражения паритетов валют стран-участниц, регулятором отклонений рыночных курсов валют. Вводимая с 1 января 1999г. единая валюта -- евро должна постепенно заменить ЭКЮ.

Факторы производства в экономике кратко

Производство - процесс создания материальных благ для человечества.Оно является одним из важнейших составляющих экономических отношений. Но для стимулирования процесса работы, взаимодействия, получения конечного продукты, нужны конкретные рычаги влияния. Их принято называть факторами.

Значение термина факторы производства

Под «факторами производства» понимаются вещи или различные услуги (элементы), которые принимают участие в в создании продукции, формировании отношений на рынке и в экономической системе.

Главные факторы производства

Земля . Факторный доход - рента. В узком значении под ними понимаются земельные участки, соответствующей площади или качества, на которых осуществляется какой-либо производственный процесс. В широком значении - естественные ресурсы внутри и на поверхности Земли. Это - почва, лес, биомасса.

Работа . Факторный доход - зарплата. Труд как фактор определяет его основную эффективность и является конгломератом способностей человека. От качества труда зависит спрос на результат производства. Своей деятельностью субъект производства действует на предмет трудовой деятельности и достигает определенных результатов. Главным результатом труда является формирование доходов людей, вовлеченных в производство. Сущность труда заключается в трех понятиях

- Целесообразности

- Предмете, на который он направлен

- Средствах труда.

Качество трудовой деятельности определяется следующим параметрам:

- Трудоемкостью производства

- Фондовой отдачей

- Материалоемкостью

- Затратами времени

- Знаниями и квалификацией работников. Существует и количественное измерение труда, которое выражается в количестве работников, интенсивности работы, рабочим временем сотрудников.

Капитал . Факторный доход - процент. Есть два значения этого фактора производства:

- Широкое - все, что может приносить прибыль или ресурсы для дальнейшего производства услуг или товаров.

- Узкое - источник доходов, которые вкладываются в то или иное предприятие, чтобы потом получиться прибыль.

Экономисты выделяют следующие виды капитала:

- Человеческие ресурсы - знания, навыки и умения работников, их опыт, мобильность

- Материальные ресурсы - постройки, оборудование, сырьевая база, которые вовлечены в производство или способствуют его реализации

- Информационные ресурсы - данные о спросе на продукцию производства и его колебания.

Предпринимательство , отражающий влияние на результаты производственной деятельности. Факторный доход - прибыль. Способность к предпринимательству нужна для правильного комбинирования и использования других факторов производства. В первую очередь, это комплекс человеческих знаний, способностей и умений, которые позволяют добиться правильного и наиболее выгодного сочетания ресурсов, спешной продажи результатов производства, ак также ринятия наиболее рациональных и последовательных решений. Умение оценивать степень риска, удачно находить и применять нововведения.

Вспомогательные факторы

Технология - средства, процессы, операции, методы. С их помощью вещи или услуги, участвующие в производстве, превращаются в результат производства. С точки зрения техники - это механизмы, инструменты, машины, роботы. С точки зрения интеллекта - это навыки и знания субъектов производства.

Информация - данные, способствующие получению максимальной выгоде в процессе производства. Научно-технический прогресс как способ поднять уровень производства и доходов от него. Факторы производства существуют и реализуются в тесном взаимодействии с рынком и технологией производства факторов. Рынок факторов производства - представляет собой классический рынок товаров наоборот.

Производство – сфера хозяйственной деятельности, в которой непосредственно осуществляются затраты экономических ресурсов для получения необходимых благ.

Факторы производства – ресурсы, необходимые для производства товаров и услуг. Традиционно подразделяются на составляющие:

Трудовые ресурсы, или труд;

Инвестиционные ресурсы, или капитал;

Природные ресурсы, или земля;

Предпринимательский талант, или предпринимательские способности;

Информация;

Труд представляет собой целесообразную деятельность человека по созданию экономических благ, проявление совокупности умственных и физических способностей человека.

Капитал представляет собой весь накопленный запас средств, необходимых для производства материальных благ, это созданные людьми производственные ресурсы (машины, здания, железные дороги и т.д.), предназначенные для повышения производительности труда. А также деньги, акции, облигации, на которые приобретаются физические элементы производства.

Земля как фактор производства это природные ресурсы (ископаемые, лес, вода, воздух), земля в прямом понимании, а также совокупность природных условий, необходимых для производства товаров и услуг.

Предпринимательский талант предполагает особые способности человека, заключающиеся в его умении:

Организовывать производство и выпуск товаров и услуг путем соединения всех необходимых факторов производства;

Принимать основные решения по управлению производством и ведению бизнеса;

Рисковать денежными средствами, временем, трудом, деловой репутацией, поскольку деятельность на рынке связана с большой неопределенностью, а результат не гарантирован;

Быть новатором, то есть внедрять новые технологии, новые продукты, методы организации производства.

Одним из ключевых экономических ресурсов на современном этапе развития общества является информация.

Обладание достоверной информацией является необходимым условием для решения стоящих перед экономическим субъектом проблем. Вместе с тем даже полная информация не является гарантией успеха. Умение использовать полученные сведения для принятия наилучшего при сложившихся обстоятельствах решения характеризует такой ресурс, как знания. Носителями этого ресурса выступают квалифицированные кадры в сфере управления, продажи и обслуживания покупателей, технического обслуживания товара. Именно этот ресурс дает наибольшую отдачу в бизнесе.

Для производства необходимы еще 2 фактора кроме основных:

1) технологии (превращение веществ природы в сырье или сырья в готовую продукцию);

2) менеджмент (совокупность принципов, методов и способов организации хозяйственной деятельности для достижения поставленных целей.

Особенности рынка факторов производства:

1) спрос на ресурсы носит производственный характер;

2) потребление ресурсов взаимосвязано (рис. 8).

Рис.8. Взаимосвязь факторов производства.

В условиях рыночной экономики все перечисленные выше экономические ресурсы свободно покупаются и продаются и приносят своим владельцам особый (факторный)доход:

Рента (земля.);

Процент (капитал);

Заработная плата (труд);

Прибыль (предпринимательская способность).

Деятельность фирмы может быть описана производственной функцией – это соотношение, показывающее максимальный объем выпуска продукции, который может быть произведен при каждом отдельном сочетании факторов производства.

Q = f (K, L, M…)

Изокванта выпуска продукции.

Изокванта представляет собой кривую, на которой расположено сочетание производственных факторов, которые обеспечивают одинаковый объем выпуска продукции.

Рис.9. Изокванта. Рис.10. Карта изоквант.