Функциональный, процессный и системный подход к управлению организацией. Функциональный подход Функциональный подход к управлению

- Специальность ВАК РФ09.00.01

- Количество страниц 363

Глава I. ПРЕДПОСЫЛКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА В НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

§ I. Методологический анализ условий структурного представления объектов исследования на примере классической физики)

§ 2. Единство объекта и среды как важная предпосылка функционального подхода в научном познании

§ 3. Взаимосвязь структурного и функционального представления объекта в научном познании

Глава П. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД И ЕГО КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

§ I. Концепция целостности: функциональный аспект.

§ 2. Принцип функциональной замкнутости и его роль при описании процессов управления

§ 3. Концепция функциональной сложности систем

§ 4. Пространство возможностей и его методологическое значение для функциональной трактовки информационных явлений

§ 5. Целенаправленность как функциональная характеристика систем

Глава Ш. МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ

§ I. Функциональный подход и принцип оптимальности

§ 2. Проблема агрегирования оптимальных решений и функциональный редукционизм

§ 3. Особенности пространственно-временного описания больших систем

§ 4. Методологическое значение функционального подхода в управлении взаимодействием общества и природы

§ 5. Программно-целевой подход и функциональный синтез в организации социально-экологических исследовании

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Онтология и теория познания», 09.00.01 шифр ВАК

Диалектико-материалистическая концепция самодвижения и её современные проблемы 1983 год, доктор философских наук Кайдалов, Вячеслав Андреевич

Разработка концепции имманентной целостности как основы междисциплинарной философии конструктивизма 2002 год, доктор философских наук Цоколов, Сергей Арнольдович

Философско-методологические проблемы моделирования поведения социодемографических систем как целостных объектов 2000 год, доктор философских наук Богатырева, Ольга Александровна

Основы теории управления региональным природопользованием 2009 год, доктор географических наук Турков, Сергей Леонидович

Становление теоретической биологии как философско-методологическая проблема 1997 год, доктор философских наук Болтенков, Евгений Михайлович

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Функциональный подход и его методологическое значение в теории и практике управления большими системами»

Современное научное познание характеризуется быстрыми и всё ускоряющимися темпами развития. Развитие это происходит как вширь, так и вглубь и сопровождается резким усилением роли научных идей и теорий в жизни общества, что позволяет с полным правом говорить о науке как о непосредственной производительной силе,как о важном двигателе общественного прогресса.

Сегодняшняя наука об управлении большими системами является стержнем исключительных по глубине и значимости процессов преобразования действительности, в которых происходит сращивание в одно неразрывное целое научно-технического потенциала общества с практической производительной деятельностью людей. Эти процессы определяют содержание происходящей на наших глазах научно-технической революции.

В рамках сегодняшнего научно-технического прогресса проблемы управления и автоматизации занимают видное место, что нашло отражение в материалах ХХУ-го и ХХУ1-го съездов КПСС. Теоретические методы исследования больших систем способствуют совершенствованию управления производственными и социально-экономическими процессами, лежат в основе создания автоматизированных систем управления.

Теория управления большими системами является важной составной частью кибернетики. Предметом её исследования являются процессы управления такими сложными объектами как предприятие, отрасль, город, территориально-производственный комплекс, народное хозяйство в целом и т.д. Особенность всех этих объектов, именуемых большими системами, состоит в том, что они включают в себя большое число взаимосвязанных и вместе с тем разнокачественных компонент, имеют иерархическую структуру, сложный, как правило, вероятностный характер функционирования. В отличие от сложных технических или биологических систем большие системы включают в себя человека в качестве одного из важных элементов, определяющих особенности функционирования больших систем. Поэтому большие системы всегда выступают как процессы взаимодействия человека с различного рода объектами живой и неживой природы. Мы говорим, например, о человеко-машинных, социально-технических, социально-экономических, социально-экологических системах.

Понятие большой системы иногда употребляют в качестве синонима сложной системы. Однако, как видно из предыдущих замечаний, не всякая сложная система является большой, но почти всякая большая система является сложной.

Важная особенность больших и сложных систем - тесная взаимосвязь с окружающей средой. Окружающая среда выступает как источник информации и ресурсов и как сфера деятельности систем, "потребитель" результатов функционирования. Исследуя большие системы современными методами кибернетики, мы ищем способы целостного рассмотрения систем, абстрагируясь от их внутренней разнокачествен-ности. Оказывается, что все эти способы так или иначе связаны с функциональным подходом, выступающем в качестве концептуальной основы для многих кибернетических дисциплин - теории автоматов, теории информации, теории алгоритмов, теории игр, теории оптимизации и т.д., изучающих различные аспекты функционирования систем. Действуя в рамках функционального подхода, методы кибернетики берут объект не с точки зрения его внутреннего строения, особенос-тей его субстратной основы, а с точки зрения особенностей функционирования объекта, с точки зрения связей этого объекта с окружающей средой. При этом оказывается, что в поведении самых различных систем, независимо от того, как они устроены, можно найти много общего. Это общее становится логико-эмпирической предпосылкой, отправным пунктом для исследования закономерностей функционирования больших систем и построения соответствующих теорий.

Функциональная природа кибернетики подчёркивалась многими советскими авторами и так или иначе находила отражение в большинстве исследований по философским и методологическим проблемам кибернетики (Л.Б.Баженов, Б.В.Бирюков, И.В.Блауберг, Д.И.Дубровский, И.Б.Новик, М.И.Сетров, В.С.Тюхтин, Б.С.Украинцев, А.Д.Урсул, Э.Г.Юдин и др.).

Актуальность проблемы. Актуальность темы диссертации определяется широким распространением функционального подхода в современном комплексе научных дисциплин, исследующих вопросы управления в больших и сложных системах. В этой области функциональный подход играет фундаментальную роль при построении теоретических моделей систем, а также при разработке концептуального аппарата исследования.

Функциональный подход является адекватным средством при раскрытии сущности многих процессов, протекающих в биологических и социальных системах, где процессы управления и самоуправления составляют наиболее характерную их черту. Природа понятий иерархичности, информации, специфической для больших и сложных систем целостности, целенаправленности, оптимальности и других важных понятий может быть во многом понята именно в рамках функционального подхода. Даже в области современных физических проблем (квантовая физика, теория относительности и гравитация) функциональная точка зрения оказывается полезной для философской интерпретации некоторых коренных методологических трудностей развития указанных теорий, исторически сформировавшихся на иной концептуальной основе, а именно на базе структурных представлений объектов исследования.

Актуальность разработки методологии функционального подхода резко возрастает при исследовании процессов принятия решений, и, в частности, при разработке моделей планирования и управления сложными социально-экономическими системами. Требования функционального подхода оказываются здесь необходимыми и естественными условиями реализации принципа оптимальности, и находят прямое,непосредственное отражение в конструктивных особенностях моделей. В силу этого модели больших систем приобретают новую гносеологическую окраску, изменяется их роль в системе научного знания, обнаруживается тенденция к резкому сближению теоретических и прикладных аспектов научного исследования.

Отметим, наконец, что актуальность рассматриваемой в диссертации проблемы определяется и бурно развивающимися в настоящее время исследованиями в области социальной экологии. Междисциплинарный характер этих исследований, необходимость их концептуального синтеза, острота современных экологических проблем, а также явно функциональная природа большинства феноменов, с которыми здесь приходится сталкиваться, указывает на то, что развитие функционального подхода в социально-экологических исследованиях не только важно по существу, но и требует активизации усилий, является неотложной задачей сегодняшнего дня.

Состояние разработки проблемы. Характеризуя нынешнее состояние разработки методологических проблем функционального подхода, нужно прежде всего отметить многообразие трактовок функционального подхода, имеющих определённые исторические и гносеологические предпосылки.

Функциональный подход часто понимают как метод (или совокупность методов) исследования поведенческих характеристик объекта (в психологии и социологии), либо как подход, ориентированный на изучение функций морфологически выделенных частей или структурных комплексов внутри органического целого (в биологии и физиологии), либо как метод "чёрного ящика" (в кибернетике) и т.д.

Уже само многообразие трактовок функционального подхода указывает на то, что ни одна из этих трактовок не исчерпывает функционального подхода целиком, а является скорее лишь одним из его аспектов или моментов. Евстафьева Л.И. предпочитает говорить в связи с этим о двух формах функционального подхода: докибернети-ческцй или традиционный формы, куда попадают трактовки функционального подхода, характерные для психологии, социологии, биологии, физиологии и кибернетической формы, которая исторически возникла позднее в связи с развитием кибернетических методов."""

Общая черта объединяющая все трактовки - абстрагирование от внутреннего строения и состава исследуемого объекта. Его роль в процессе исследования может быть различной. Если абстрагирование присутствует лишь как момент в каждом данном конкретном исследовании, в конечном итоге направленном на выявление структуры, то функциональный подход выступает как компонента структурно-функционального подхода. В таком виде он часто фигурирует в биологии и физиологии. При более глубоком абстрагировании, имеющего целью выявление общих функциональных черт в пределах целого класса структур, как это имеет место в кибернетике, функциональный подход вырастает до размеров общенаучного принципа, теоретико-познавательной установки, имеющей фундаментальное значение для широкого комплекса

Евстафьева Л.И. Функциональный подход и его возможности в научном познании. (Автореферат канд. дисс.), - М.: МГУ, 1980. дисциплин, исследующих феномен управления.

Другая общая черта, объединяющая все трактовки функционального подхода - рассмотрение объекта исследования через призму его отношения с другими объектами, окружающей средой. Этот момент особенно важен во всех тех случаях, когда указанное отношение, взаимосвязь становится условием существования самого объекта и постольку оказывается характеристикой сущности объекта. Данная черта функционального подхода, к сожалению, часто упускается из вида. А между тем именно с ней связана, в первую очередь, общенаучная интерпретация функционального подхода, его исключительное значение не только в кибернетике, но и в биологии, социологии, экономике и других науках, не исключая даже современных разделов физики. Отметим, что всестороннее раскрытие сущности и значения указанной черты функционального подхода в диссертации осуществляется впервые.

Ещё одно замечание.В рамках теории управления большими системами функциональный подход не является альтернативой системному подходу, развитие которого тесно связано с развитием так называемых системных представлений, общей теории систем. Системный подход отталкивается от понятия системы. От того, как определено это понятие, в известной мере зависит и содержание методов системного подхода. Поскольку функциональные, поведенческие свойства систем и их элементов в явной или неявной форме выступают как моменты определения системы или, во всяком случае, как специфические черты

Г достаточно широкого класса систем, ^функциональный подход можно рассматривать как одно из средств системного подхода, либо как его конкретизацию, специфическую форму в указанном классе систем.

После сделанных уточнений и замечаний перейдём к описанию состояния разработки исследуемого в диссертации комплекса проблем.

Заметим, что в области экономических отношений мы постоянно сталкиваемся с функциональной трактовкой многих важных понятий. Рассматривая товар как специфическое отношение между производителем и потребителем, мы, по сути дела, становимся на функциональную точку зрения, поскольку пытаемся понять природу товара не как отдельно существующей вещи, а прежде всего в его отношении к определённым социально-производственным условиям, социально-экономической среде. Точно также природа денег оказывается связанной не с веществом, из которых они делаются, а с отношением товарного обмена. Сам человек, будучи включённым в сложную систему общественных отношений, обретает свойства личности и только так может быть понят как историческое явление.

Во всех этих случаях мы поступаем идентично, а именно пытаемся рассматривать объект исследования через призму его отношения с другими объектами, окружающей средой, абстрагируясь от субстратно-структурных особенностей самого объекта, как того требует функциональный подход.

Обращаясь к области биологии, мы видим, что здесь методология функционального подхода оказывается одним из важных средств исследования живого. Принцип диалектического единства организма и среды лёг в основу изучения не только поведенческих особенностей организма, но и самой сущности жизненных процессов.

В трудах И.П.Павлова, И.М.Сеченова, И.В.Мичурина и других русских биологов и физиологов идеи функционального подхода получают дальнейшее развитие. Вне этого подхода было бы невозможно понять природу условных и безусловных рефлексов, раскрыть многие особенности психики животных и человека.

Подчеркнём ещё раз, что во всех предыдущих примерах функциональный подход проявляет себя не только в абстрагировании от субстратно-структурной стороны объекта, (в этом состоит лишь формальный аспект функционального подхода), а прежде всего в исследовании отношения объект-окружающая среда, что составляет содержательный аспект функционального подхода. С учётом этого обстоятельства можно сказать, что использование функционального подхода в научном познании имеет гораздо более богатую историю, чем это принято думать, и заслуживает, безусловно, отдельного изучения.

С возникновением кибернетики начинается новая эпоха развития функциональных представлений. Здесь функциональная точка зрения пронизывает буквально все исследования. Она проявляет себя не только в концепции "чёрного ящика", но служит в качестве основного исходного положения при построении моделей больших и сложных систем,при исследовании проблем передачи информации, при разработке теоретических основ конструирования электронно-вычислительных машин и т.д. Само понятие управление может быть определено лишь функционально как отношение между управляемым объектом и тем, кто осуществляет управление. Естественно поэтому, что философский и методологический анализ управления и особенностей самой кибернетики как научного знания в целом должен идти под флагом функционального подхода.

Первоначально обсуждение философских аспектов кибернетики было локализовано вокруг вопросов, касающихся выяснения принципиальных возможностей кибернетического моделирования. И уже тогда в центре внимания оказалась, по сути дела, проблема соотношения субстратно-структурной и функциональной сторон в сложных явлениях, прежде всего в явлениях жизни и психики. Существенный вклад в изучение этой проблемы внесли советские учёные С.Ф.Анисимов, Л.Б.Баженов, В.М.Глушков, А.Н.Колмогоров, А.Н.Кочергин, И.Б.Новик, Д.А.Поспелов, В.Н.Пушкин, А.И.Уёмов, В.С.Тюхтин и др.

Много внимания уделялось также выявлению сущности понятия информации, играющего важную роль при описании функционирования сложных систем и объединяющего в себе многообразие различных аспектов. Детальное исследование философских проблем информационных явлений было предпринято Б.В.Бирюковым, А.А.Братко, Й.И.Гри-шкиным, Д.И.Дубровским, Н.И.Жуковым, А.Н.Кочергиным, В.И.Кремян-ским, В.С.Тюхтиным, А.Д.Урсулом и др. В результате проведённых исследований были выявлены границы применимости статистической трактовки информации, оценены возможности философского осмысления информации в рамках теории отражения, проанализированы пути создания обобщённых концепций информации.

При всех способах трактовки и обобщения понятия информации ясным оказалось одно, а именно, что всякий информационный процесс остаётся индеферентен к субстратно-структурной природе систем, реализующих это процесс. Напротив, даже простая передача информации немыслима без её преобразования, т.е. без постоянной смены материального носителя. Самое же главное состоит в том, что информацию вообще оказывается нельзя рассматривать как свойство вещей, рассматриваемых отдельно от остального мира. Во всех случаях она проявляет себя лишь как свойство отношения между вещами или, более узко, как свойство отношения между объектом и субъектом познания. Иными словами, информационные явления обнаруживают функциональную природу и могут быть адекватно истолкованы лишь в рамках функционального подхода.

Параллельно с методологическими исследованиями на материале кибернетики и отчасти благодаря им возникли попытки создания общесистемных теоретических концепций, призванных подвести единую базу под существующие отрасли знания и обеспечить твёрдый теоретический статус исследованиям, ведущимся на междисциплинарном уровне (Л.Берталанфи, М.Месарович, Н.Рашевский, Р.Эшби и др.). Полезным результатом этих попыток явилось всестороннее исследование феномена системности и тесно связанного с ним проявления целостности, с которым приходится сталкиваться постоянно при изучении биологических и социальных объектов. Целостность становится предметом обстоятельных философских исследований (Н.Т.Абрамова, В.Г.Афанасьев, И.Б.Блауберг, Б.Г.Юдин, Г.А.Югай). Все эти исследования одновременно стимулировали развитие более широкого взгляда на проблему соотношения понятий функции и структуры в системе научного знания, на роль функционального подхода в теории управления большими и сложными системами, важность которой становилась всё более очевидной.

Функциональный подход играет центральную роль при построении оптимизационных моделей управления большими экономическими системами. Эта область охвачена философскими исследованиями совершенно недостаточно. Хотя понятия управления и оптимальности всё время идут рядом и, очевидно, связаны друг с другом самым тесным образом, первое почти постоянно находится в центре внимания философов, тогда как второе лишь в последнее время становится предметом методологического анализа в отдельных статьях. Зато имеются публикации монографического характера, где оптимальность детально изучается применительно к сфере физических явлений, в форме принципов экстремальности, не связанных непосредственно с проблемами управления (О.С.Разумовский, А.А.Ассеев и др.).

В области социально-экономических систем проблемы управления и оптимальности тесно связаны с характерной особенностью этих систем - целенаправленностью и целеустремлённостью поведения.

Понятия цели и целенаправленности исследовались рядом авторов (Е.Х.Гимелылтейб, М.Г.Макаров, Н.Н.Трубников, Б.С.Украинцев и др.). с общефилософских и общесистемных позиций, но, к сожалению, в отрыве от проблемы оптимизации в том виде, как она встаёт в современной экономической кибернетике. Представляется,кроме того, что существенно недооценивалась также функциональная природа целенаправленных движений. Между тем, в современной теории больших экономических систем понятия цели и целенаправленности становятся совершенно необходимым конструктивным элементом в задачах организации целенаправленного функционирования систем. Без них было бы невозможно становление аппарата системного анализа, они стимулировали возникновение и развитие практически актуальной и теоретически важной концепции программно-целевого управления.

Совершенно неразработанной областью исследований являются вопросы оценки роли функционального подхода при пространственно-временном описании больших и сложных систем. В философской литературе вопросы такого рода пока ещё не ставились. Если же обратиться к комплексу дисциплин, исследующих процессы управления и самоорганизации, то бросается в глаза одна важная особенность: пространственно-временные отношения приобретают здесь иное звучание, обнаруживают новые методологические функции благодаря исключительной роли в теории больших и сложных систем философской категории возможности, которую настоятельно подчёркивал Р.Эшби, но которая оставалась тем не менее в тени у большинства исследователей. Пространство, не как действительное пространство, а как пространство возможностей, даёт достаточный повод для серьёзных философских размышлений хотя бы уже потому, что оно выступает в этом аспекте как категория, тесно связанная с понятием информации.

Не менее интересной оказывается также функциональная трактовка времени, имеющая, по видимому, большое значение для философской интерпретации так называемых биологических ритмов, давно уже привлекающих внимание специалистов.

Важной областью приложения методологии функционального подхода является бурно развивающаяся в последнее время социальная экология. Многочисленные философские исследования взаимоотношения общества и природы применительно к сложившейся в настоящее время экологической ситуации (Д.М.Гвишиани, Э.В.Гирусов, В.А. Лось, В.Г.Марахов, И.Б.Новик, С.Н.Смирнов, Е.К.Фёдоров, П.Н.Федосеев и др.) показывают, что здесь мы сталкиваемся с беспрецедентными по масштабности и сложности процессами. Трудно найти какую-либо научную дисциплину, которая бы не была причастна так или иначе к проблемам экологии. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов теснейшим образом связаны также с политическими проблемами современности.

Вместе с тем следует отметить, что в литературе уделяется недостаточное внимание изучению характерных особенностей построения и генезиса системы экологических знаний, которые представляются актуальными в связи с проблемой выявления роли и значения социальной экологии в общей системе современного научного познания. Совершенно не освещена роль функционального подхода в экологии, которая является важной при разработке моделей управления природной средой, моделей круговорота энергии и вещества в биосфере, при создании исследовательских экологических программ и синтеза экологических знаний.

Цели и задачи исследования. Основной целью диссертационного исследования является определение сущности функционального подхода и выявление его методологического значения в теории и практике управления большими системами.

Достижение поставленной цели исследования предполагает решение следующих теоретических задач:

Дать методологический анализ предпосылок и условий применимости функционального подхода в научном познании с выявлением области его адекватного использования и соотношения со структурным подходом;

Дать описание концептуальных средств функционального подхода и определить его связь с категориальным аппаратом теории управления большими системами;

Выявить роль функционального подхода в задачах оптимального управления и организации целенаправленного развития больших систем;

Выявить условия применимости функционального принципа редукции при исследовании сложных проблемных ситуаций и согласовании процессов принятия решений в многоуровневых системах;

Раскрыть особенности пространственно-временного описания больших систем в условиях функционального подхода;

Определить роль концептуальных средств функционального подхода в исследовании процессов управления взаимоотношением общества и природы;

Дать обоснованную разработку практических рекомендаций по совершенствованию управления социально-экологическими системами.

Методологической основой исследования являются основные принципы материалистической диалектики как учения о всеобщей связи и развитии. В диссертации автор непосредственно использовал положения о диалектической взаимосвязи категорий необходимости и случайности, возможности и действительности (при обсуждении понятий управления, информации, целенаправленности), устойчивости и изменчивости (при обсуждении явлений гомеостазиса в больших и сложных системах), внутреннего и внешнего (при описании структурного и функционального представлений объектов исследования), причины и следствия (при описании явлений функциональной замкнутости) и целого ряда других категорий.

При проведении исследования автор руководствовался учением диалектического материализма о связи философии и частных наук,о методологической роли философии, о необходимости прочного союза между философией и естествознанием. Вывод/Диссертации получены путём широкого философско-методологического анализа и обобщения конкретно-научного материала целого ряда дисциплин (физики, экономики, кибернетики, биологии, исследования операций), а также практического опыта разработки и внедрения автоматизированных систем управления. По всем перечисленным дисциплинам, в том числе по АСУ, автор имеет также собственные публикации как теоретического, так и инженерно-прикладного характера.

При анализе сущности и методологического значения функционального подхода в теории и практике управления большими системами автор опирался на положение о деятельностном характере марксистско-ленинской философии, которое играет применительно к теме диссертации особо важную роль.

В работе учитываются также развиваемые советскими философами идеи об особом статусе так называемых общенаучных категорий и подходов, образующих промежуточный, переходный слой между частно-научными и философскими категориями и принципами и реализующих специфические формы связи между философией и частными науками.

Научная новизна и положения, выносимые на защиту. Научная новизна диссертационного исследования проявляется прежде всего в постановке основной цели и задач исследования. До настоящего времени в литературе не предпринималось попыток последовательного рассмотрения функционального подхода как общенаучного, базового принципа, лежащего в основе теории управления большими системами.

Выносимые на защиту положения, являющиеся или целиком оригинальными, или содержащими элементы новизны, состоят в следующем:

1. Особенности концептуального и понятийного аппарата формализованных систем научного знания в существенной степени определяются способом представления объекта исследования: структурного и функционального. В первом случае объект рассматривается как система, относительно независимая от других объектов (окружающей среды), так что основное внимание исследователя концентрируется на внутренних отношениях и связей объекта, определяющие его внутренние факторы целостности. Во втором случае объект рассматривается как система, относительно независимая от входящих в неё элементов, так что основное внимание исследователя концентрируется на внешних отношениях и связях объекта, определяющих его внешние факторы целостности (единство со средой). Структурное представление объекта характерно для физики, функциональное - для кибернетики.

2. Область адекватного использования функционального подхода составляют объекты, для"которых отношения и связи со средой являются существенными, определяющими не только изменение, но устойчивость и сохранение объектов.

3. Исследование в рамках функционального подхода не сводится к исследованию функций или применению метода "чёрного ящика", а опирается на широкие концептуальные средства, включающие в себя принцип единства объекта и среды, принцип функциональной замкнутости (частным случаем которого является принцип обратной связи), принцип иерархичности, информационный подход, принцип целевого управления. В диссертации показывается также внутреннее единство всех указанных принципов.

Исследование феномена сложности объектов, описываемых с помощью функционального представления, не сводится к исследованию многообразия внутренних отношений и связей объекта, а требует учёта иерархического характера системы обратных связей между объектом и средой. Такой подход позволяет понять резкое различение по сложности между миром живой и неживой природы, а также принципиальную несводимость феномена живого к явлениям кибернетического регулирования и управления, характерным для сложных технических устройств.

5. Функциональный подход лежит в основе моделей оптимального планирования и управления, конструируемых в форме множества вход-выходных соотношений, связанных друг с другом системой ограничений и критерием оптимальности (целевой функцией). Оптимальность выражает целенаправленный характер развития больших систем.

6. Для теории управления большими системами характерна тенденция определять особенности функционирования подсистем исходя из особенностей функционирования системы в целом (функциональный редукционизм). Одним из проявлений функционального редукционизма является программно-целевой подход, позволяющий определять локальные цели управления на основе специальных процедур развёртки глобальных целевых установок ("дерево целей"). В диссертации очерчивается область адекватной применимости функционального принципа редукции. Показывается, что основным фактором, ограничивающим его роль в теории оптимального управления, является противоречие между структурным и функциональным представлением объектов планирования, в частности, между территориальным и отраслевым аспектами планирования.

7. Применение функционального подхода к изучению процессов управления индивидуализирует пространственно-временное описание объектов управления: каждый объект характеризуется собственным пространством (пространством возможностей) и собственными временными ритмами. Роль физического пространства и времени отходит на второй план. Конкретные пространственно-временные особенности больших систем определяются характером их связей с окружающей средой.

8. Исследование системы "Общество-природа" требует применения функционального подхода при определении понятия качества окружающей природной среды, при моделировании процессов круговрота вещества и энергии в биосфере и ноосфере, в моделях принятия решений по улучшению качества среды и т.д. Важная роль функционального подхода в социальной экологии определяется самой сущностью предмета исследования, требующего концентрации внимания на взаимоотношениях между обществом и окружающей средой с целью оптимизации, гармонизации этих отношений.

9. Функциональный подход может выступать как средство междисциплинарного синтеза знаний. В этом своём качестве он приобретает большое значение в вопросах практической организации социально-экологических исследований, где междисциплинарность проявляется особенно ярко. Возможность развития методов имитационного моделирования систем, состоящих из качественно разнородных компонент (производственно-экономические системы, город, биосфера и т.д.) также во многом обязана применению идей функционального подхода.

Теоретическая ценность и практическое значение работы. Теоретическая ценность диссертационной работы обусловлена прежде всего тем, что в ней дано развёрнутое обсуждение с единых позиций современного концептуального аппарата теории управления большими и сложными системами. Современная философская проблематика естествознания складывалась под сильным влиянием достижений физических наук. Это не могло не наложить отпечатка на круг обсуждаемых проблем и на самый стиль философских исследований. Характерное для физики структурное представление объектов исследования во многом определяло и ход философского осмысления концептуального аппарата науки, содержание её основных понятий, определённым образом влиял на характер философских обобщений и формирование естественно-научных картин мира. Мир больших и сложных систем оказывался при этом вне "полотна" картины, что вполне естественно.

Современные исследования в области проблем управления большими системами представляют иные требования не только к кругу об-суддаемых проблем, но и карактеру и стилю философского мышления. Теория больших систем это прежде всего теория управления этими системами, и лишь постольку, в первую очередь, важно их исследование. При рассмотрении системной.проблематики в этом аспекте как раз и становится важным функциональный подход. Положение складывается теперь таким образом, что философские исследования структуры и понятий современной науки об управлении, характер философских обобщений и формирование частнонаучных картин мира больших и сложных систем в существенной мере определяются функциональным представлением объектов исследования, характерным для упомянутой науки. Здесь, в сущности, открывается новое направление философ-ско-методологических исследований, охватывающее не только актуальные вопросы современности, но и позволяющее переосмыслить многие уже достаточно, казалось бы, освоенные области философской проблематики. Теоретическая ценность диссертационной работы состоит в том, что в ней намечено русло для исследований подобного рода. Б этой связи важно отметить также, что функциональный подход, исследованию которого посвящена диссертация, призван сыграть в современной науке об управлении ту же роль, которую сыграл структурный подход в формировании стройного здания физической науки. И так же как специфические особенности структурного подхода, преломляясь в физическом знании, давали начало и подкрепляли созерцательный аспект в философском осмыслении мира, так специфические особенности функционального подхода, преломляясь в системно-кибернетическом знании, в теории управления большими и сложными системами, дают начало и подкрепляют деятельностный аспект в философском осмыслении мира, что в наибольшей степени отвечает сущности марксистско-ленинской философии, идеям диалектического материализма.

Практическое значение работы во многом зависит от характера полученных в ней результатов. Поскольку исследование проведено на уровне методологических проблем конкретной науки, то результаты исследования могут иметь непосредственное применение в решении отдельных проблем данной науки. Возможности такого рода тем более очевидны, что в области научных дисциплин об управлении большими системами происходит сближение теоретических и практических аспектов. Практическое значение диссертационной работы в конкретнона-учной сфере состоит в том, что она даёт научно-методологическую основу для разработки практически используемых моделей управления большими и сложными системами.

Разрабатывая методологические и гносеологические основы функционального подхода, автор не только стремился к обобщению конкретных результатов кибернетики и теории систем, но и по возможности стремился использовать получаемые методологические выводы для решения практических вопросов рациональной организации планирования и управления.

Говоря о практическом значении диссертационной работы, следует упомянуть о личном опыте автора, который в течении ряда лет занимался практической разработкой и внедрением автоматизированных систем управления для министерств и ведомств, а также территориальных, в частности, городских систем, используя концептуальные средства функционального подхода для решения многих практических задач, начиная с вопросов классификации вход-выходных характеристик систем и кончая построением оптимизационных моделей и алгоритмов перспективного планирования.

Таким образом, проведённое в диссертации исследование явилось, с одной стороны, итогом обобщений конкретных разработок в области научного управления большими системами, а, с другой стороны, оно явилось источником конструктивных идей для этих же конкретных разработок. В этом единстве теоретических обобщений и практических результатов нашёл отражение и подтверждение тезис о сближении теоретических и практических аспектов в современном научном познании.

Апробация и практическое использование результатов работы. Выводы и материалы диссертации прошли апробацию в следующих формах:

1. По вопросам, обсуждаемым в диссертации, опубликовано 23 работы, в том числе монография "Функциональный подход в современном научном познании" (14 п.л.), а также было сделано более 10 докладов и выступлений на конференциях всесоюзного и республиканского значения, симпозиумах и семинарах, проходящих в 1962-1981 годах.

2. Результаты, отдельные положения и выводы диссертации автор использовал в выступлениях на научных и методологических семинарах в Институте математики СОАН СССР, Государственном научно-исследовательском институте автоматизированных систем планирования и управления (г.Новосибирск), Новосибирском институте народного хозяйства, Институте системных исследований АН СССР, а также в курсах лекций по диалектическому материализму (Новосибирский институт народного хозяйства) и по проблемам охраны окружающей среды (Новосибирский институт народного хозяйства, Новосибирский государственный университет).

3. Некоторые из развиваемых в диссертации идей и положений нашли применение в конкретно-научных и проектно-конструкторских разработках, по которым диссертант имеет дополнительно около 15 публикаций.

4. Диссертация обсуждалась на заседании кафедры философии естественных факультетов МГУ им.М.В.Ломоносова и была рекомендована к защите.

Заключение диссертации по теме «Онтология и теория познания», Марков, Юрий Геннадьевич

Основные результаты исследования Ш-ей главы состоят в следующем:

Теоретические и практические задачи управления большими системами в существенной степени опираются на концептуальные средства функционального подхода.

Функциональный подход лежит в основе моделей оптимального планирования и управления, конструируемых в форме множества вход-выходных соотношений в пространстве возможностей. Принцип оптимальности выражает целенаправленный характер развития больших систем. Если процессы целеполагания относятся к третьему уровню функциональной сложности (отсюда трудности с выбором критерия оптимальности), то процессы установления гомеостаза в условиях заданного критерия оптимальности относятся ко второму уровню функциональной сложности. Существование гомеостатических процессов в больших экономических системах объясняет широкое применение в экономике кибернетических методов (экономическая кибернетика).

Функциональная целостность проблемных ситуаций в задачах управления большими системами порождает тенденцию определять особенности функционирования подсистем исходя из особенностей функционирования системы в целом (функциональный редукционизм). Методы функциональной редукции легли в основу программно-целевого подхода. Кроме того, они находят прямое применение в процедурах поиска оптимальных решений. Принципиальная ограниченность функционального редукционизма связана с существованием отношения дополнительности между структурой и функцией.

Применение функционального подхода к изучению процессов управления индивидуализирует пространственно-временное описание больших систем. Каждой системе отвечают собственное пространство (пространство возможностей) и собственные временные ритмы функционирования. Роль физического пространства и времени, относящихся к описанию явлений на первом уровне функциональной сложности, отходит на второй план. Специфика пространственно-временного описания больших систем определяется информационной природой протекающих в них процессов.

Концептуальные средства функционального подхода интенсивно используются в экологических исследованиях и являются базой происходящего в настоящее время процесса становления теории взаимодействия общества-природы (социальной экологии). Описание процессов взаимодействия человека и окружающей среды, разработка моделей принятия решений, форма взаимосвязи теоретических и практических аспектов управления качеством среды, региональная природа социально-экологических проблем, специфические особенности синтеза научных знаний оказываются так или иначе связанными с реализацией функционального подхода в экологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подведём некоторые общие итоги проведённого исследования.

Итак, функциональный подход, возникший как общенаучная теоретико-познавательная установка в комплексе современных научных дисциплин, обращённых к феноменам системности и управления, получил широкое распространение прежде всего там, где в силу целого ряда причин становится невозможным использовать обычные средства структурного анализа для получения адекватного теоретического образа изучаемых явлений. Исследование гносеологических предпосылок функционального подхода показало, что уже в системе физического знания (а, именно, в квантовой теории и в теории гравитации) мы сталкиваемся с трудностями принципиального характера, связанными с попытками распространить структурные представления знания за пределы их фактической применимости.

В общей системе научного знания функциональный подход выступает как противоположность структурному подходу. Для последнего объект исследования - это объект, рассматриваемый отдельно от его отношений и связей с остальным миром. Функциональный подход, напротив, абстрагируется от связей и отношений между частями объекта. Естественно, что в условиях данной абстракции будет формироваться иной концептуальный и теоретический аппарат исследования, который как раз и определяет конкретное содержание функционального подхода. В диссертации рассмотрена диалектика взаимосвязи и самих понятий структуры и функции, выступающих в научном познании как единство противоположностей. Известный принцип дополнительности Н.Бора и принцип неопределённости Ст.Вира рассматриваются как следствия несводимости друг к другу стуктуры и функции.

Один из важных результатов исследования - выявление и подробный анализ концептуальных средств функционального подхода. Сама постановка такой задачи в диссертации представляет собой новизну, так как до сих пор выявление содержания функционального подхода сводилось, по сути дела, к выявлению различных его черт или признаков. Мы считаем, однако, что всякий общенаучный подход имеет не просто те или иные признаки, а несёт с собой целый арсенал концептуальных средств, с помощью которых осуществляется его конкретная реализация в научном познании. Концептуальные средства функционального подхода включают в себя: принцип единства объекта и среды и тесно связанную с ним концепцию функциональной целостности, принцип функциональной замкнутости (частным случаем которого является принцип обратной связи), принцип иерархичности и вытекающую из него концепцию функциональной сложности, концепцию пространства возможностей и тесно связанный с ней информационный подход, целевой принцип.

Методологическое значение функционального подхода в теории и практике управления большими системами определяется прежде всего ролью его концептуальных средств в указанной области.

Краткий итоговый обзор этих средств применительно к задачам управления большими системами начнём с понятия функциональной целостности.

Известно, что в больших и сложных системах возникает своеобразный эффект целостности, исследование которого немыслимо путём расчленения системы. Однако, было бы явным упрощением полагать, что этот эффект возникает в силу только внутренних связей в системе. Накопленный опыт изучения системных объектов убеждает нас в обратном, а именно в том, что сама сложность этих объектов сплошь и рядом оказывается не столько причиной, сколько продуктом целостности, и что источник этой целостности (которую мы называем функциональной) надо искать не внутри объекта, а вне его, в той совокупности связей, которая характеризует объект в его отношении к другим объектам (к окружающей среде). Таким образом, функциональный подход есть не только и не столько "хитроумный" способ обойти внутреннюю сложность объекта исследования, сколько адекватное средство для выявления существенных сторон этого сложного объекта, его особой природы, которая лежит прежде всего в сфере отношений объект-среда.

Функциональная трактовка целостности больших систем позволяет понять причины их иерархической организации, указывает путь к осмыслению наиболее важных понятий кибернетики и теории "систем (управление, информация, гомеостазис, целенаправленность и т.д.)« Конкретным выражением целостности является понятие функциональной замкнутости систем, выступающей как своего рода противоположность понятию структурной (или физической) замкнутости. Функциональная замкнутость означает функциональное единство объекта и среды, из которого непосредственно вытекает в свою очередь понятие обратной связи, как функциональной характеристики целостности сложных систем. Последнее обстоятельство легло в основу построения качественной шкалы сложности систем. Связав степень сложности системы с уровнем реализуемых в ней обратных связей, мы получаем возможность по новому взглянуть на соотношение между различными формами движения материи, и, в частности, понять всю глубину различий между живой и неживой природой.

Важный методологический вывод, вытекающий из анализа функциональной шкалы сложности, состоит в том, что исследуемые в настоящее время средства кибернетического моделирования неадекватны сложности биологических и социальных систем и потому их применение к указанным системам может носить лишь ограниченный характер. Построение формализованного теоретического аппарата для исследования сущности биологических и социальных явлений -- дело будущего. Зато методами кибернетики можно довольно эффективно исследовать различного рода процессы отбора при стремлении систем к гомеостатическому равновесию со средой, в том числе процессы принятия решений на некотором множестве альтернатив.

Механизм отбора и механизмы принятия решений, которыми располагают системы, могут обладать различной степенью совершенства. В зависимости от этого мы говорим о высоком или низком уровне организации систем. В диссертации обосновывается взгляд на организацию как на инструмент решения проблем в точном соответствии с этимологией этого слова. С этих позиций рассматривается понятие сложности организации.

Исследование процессов принятия решений естественным обрао зом подводит к анализу принципа оптимальности, который играет важную роль в" теории больших систем и теснейшим образом связан с методологией функционального подхода. Оптимизация решений выступает как целостная характеристика больших систем, определяющая целенаправленность их функционирования. В диссертации рассмотрены два класса целенаправленных процессов, соответствующих второму и третьему уровню функциональной сложности: целеориентиро-ванные и целеустремлённые процессы. Целеориентированность характерна для широкго класса живых систем, выражая их стремление к гомеостатическому равновесию со средой. Причём состояния равновесия как будущие состояния систем, закономерно обусловленные функциональным взаимодействием системы и среды, могут определённым образом "отражаться" в управляющем аппарате системы в виде целевых установок при достаточно высокой степени организации этого аппарата. Такое отражение является важнейшим элементом в механизме принятия решений, непосредственно учитывается в процессе анализа альтернативных вариантов с помощью критериев оптимальности.

Специфика выработки целевых установок у человека проявляется не только в том, что отражение будущих состояний выступает одновременно и как акт их осознания, но и в том, что эти будущие состояния существенно зависят от самого человека как существа, наделённого способностью к труду. Однако, отсюда вовсе не следует, что человеческая деятельность является исключительно волевым процессом, выходящим из под контроля объективно действующих законов. Суть дела заключается в том, что взаимодействие человека и общественных систем со средой приобретает более тонкий и более сложный характер, где человеческий труд сам выступает как объективный процесс, закономерно вплетающийся в общий процесс взаимодействия системы и среды и тем определяющий возможный спектр будущих состояний. В этом случае целевые установки формируются как итог этого более сложного процесса взаимодействия системы и среды, обуславливая уже не просто целеориен-тированное, но и целеустремлённое поведение системы.

Проведённое в диссертации исследование явлений целенаправленности больших и сложных систем подводит к выводу о существенной роли в этой области случайных факторов. Как и в квантовой физике, принцип лапласовской каузальности оказывается здесь небЬ1ступсчгТ пригодным. В процессах принятия решений случайный факторУкак генератор альтернатив, а сам процесс принятия решений протекает в соответствии с законами "естественного" отбора.

В диссертации показано методологическое значение принципа оптимальности для организации целенаправленного функционирования больших систем. В этой связи подробно анализируется сущность так называемого программно-целевого подхода к управлению, который становится особенно важен в условиях плановой экономики. Программно-целевой подход есть путь, на котором большие экономические системы обретают черты целостности, столь необходимые для решения крупномасштабных межотраслевых и общегосударственных проблем, характерных для нынешней эпохи. Крупные народнохозяйственные комплексы и народное хозяйство в целом обретают черты организмичности, становятся целеустремлёнными системами, что означает качественный скачёк в развитии социально-экономических систем, важность которого трудно переоценить и опасно недооценивать.

Исследование связи принципа оптимальности с явлениями гомео-стазиса в больших системах привело к выводу, что оптимальность представляет собой своеобразную форму сохранения систем, при которой соблюдается строгий баланс между входными -выходными её характеристиками (принцип равенства затрат и результатов). Нарушение оптимальности приводит к относительному снижению результатов по сравнению с затратами, что означает нерациональное использование ресурсов, их распыление. Все"эти моменты находят непосредственное отражение в так называемых теоремах двойственности математического программирования. Требование соблюдения баланса между входными-и выходными характеристиками систем есть, в сущности, функциональное представление принципов сохранения в теории больших систем. В отличие от физических принципов сохранения, тесно связанных с теоретико-групповыми свойствами уравнений движения систем, функциональная трактовка законов сохранения связана с методами оптимизации, так или иначе использующих теоремы двойственности.

Важные методологические результаты были получены при анализе способов решения оптимизационных задач большой размерности методом агрегирования. В частности, была показана невозможность использования в данном случае полностью формализованных алгоритмов решения вследствие своеобразной коллизии между собой функционального и структурного подходов к классификации входных и выходных переменных. В конечном итоге, трудности оказались связанными с принципом дополнительности структурно-функционального описания, характерного для сложных систем. С этим же принципом вообще оказывается связанной ограниченность как структурного, так и функционального редукционизма. Первый характерен для физики и вообще физикалистских подходов в науке, когда сущность целого пытаются вывести из знания его частей. Функциональный редукционизм, напротив, предполагает возможность объяснить все свойства элементов системы на основе знания целостных свойств системы. Ограниченность функциональной схемы редукционизма как раз и была показана на примере трудностей выведения детализо ванных планов-решений из общих плано^решений путём агрегирования и дезагрегирования оптимизационных моделей.

Следует выделить ещё один момент, подчёркивающий значение функционального подхода в современном научном познании. Речь идёт о возможности функциональной трактовки понятий пространства и времени. В диссертации была предпринята попытка функционального представления пространственно-временных отношений в задачах моделирования сложных систем, которая привела к определённым результатам концептуального характера. Кратко, эти результаты сводятся к следующему. В мире больших и сложных систем фундаментальное значение приобретает понятие пространства возможностей в противоположность действительному пространству. Пространство возможностей, с одной стороны, выступает как характеристика неопределённости в поведении сложных систем, а, с другой стороны, даёт основу для математического моделирования самих этих систем путём выделения области допустимых состояний. Важно подчеркнуть, что трактуя информацию как фактор перехода из мира возможностей о в мир действительности, мы плучаем возможность анализировать связь феномена информации с функциональной трактовкой пространства, выявляя специфику этой трактовки и сущность самого понятия информации.

С позиции функционального подхода становится возможным понять природу биологических и экономических ритмов как специфической черты временных процессов, протекающих в больших и сложных системах. Причём оказывается, что скорость хода соответствующих (биологических и экономических) часов характеризует адаптационные способности системы, а равномерность хода - меру её го-меостатической устойчивости.

Важной областью приложения методологии функционального подхода является комплекс проблем управления окружающей природной средой. Сближение теоретического и эмпирического уровней познания, характерное для исследований в рамках функционального подхода вообще, в данной области становится настолько тесным, что в ряде случаев можно говорить о совпадении этих уровней. Неслучайно методы функционального моделирования приобретают ведущее значение не только в задачах глобального экологического прогноза, но также на уровне региональных экологических задач. Масштабность и сложность экологических задач делают естественным применение электронно-вычислительных машин, без которых разработка конструктивной стратегии рационального использования природных ресурсов вряд ли была бы возможной.

Роль функционального подхода в социальной экологии обуславливается самим характером изучаемых процессов. В частности, круговорот энергии и вещества в природе, выступающий как специфическая форма природного равновесия, является типичным примером функционально замкнутой системы. В диссертации в порядке иллюстрации приводится конкретный способ моделирования таких систем, который мог бы лечь в основу теории круговоротов.

Актуальной проблемой социальной экологии на современном этапе является программное упорядочение проводящихся экологических исследований. Исходная методологическая позиция заключается в том, что исследование больших и сложных систем само должно представлять собой большую и сложную систему и, следовательно, требует определённых усилий научно-организационного характера. Разработку научно обоснованных программ экологических исследований целесообразно вести на основе идей программно-целевого планирования, что в полной мере отвечает требованиям функционального подхода, а кроме того наводит на мысль, что социальная экология как наука существенно отличается по своим гносеологическим особенностям от традиционно сложившихся отраслей знания. Одной из важнейших её особенностей как науки об управлении является то, что вычленение её предметной области в существенной степени определяется целями человеческой деятельности, а не характером природных явлений, взятых самих по себе. Это обстоятельство по новому ставит и проблему синтеза экологических знаний. В диссертации в данной связи показывается междисциплинарное значение функционального подхода и развивается концепция функционального синтеза знаний (в противовес структурному синтезу, характерному для процессов теоретического обобщения и формирования естественно-научных каршин мира). Таким образом, функциональный подход выступает не только как методологическая основа при исследовании явлений целостности и построении моделей больших систем, но и как эффективное средство, способствующее усилению фактора целостности в самой системе научного знания.

Исследование роли и значения функционального подхода в современном научном познании, предпринятое в диссертации, нельзя считать законченным. В системе наук об управлении большими системами функциональному подходу по праву должно быть отведено центральное место, и предстоит ещё много работы, чтобы в полной мере стало возможным охватить разнообразные аспекты проблематики, связанной с указанным подходом. Поднятые в диссертации вопросы намечают путь для широкого круга новых методологических исследований, необходимость проведения которых диктуется актуальностью совремнных научных проблем управления, самой практикой коммунистического строительства.

Список литературы диссертационного исследования доктор философских наук Марков, Юрий Геннадьевич, 1984 год

1. Маркс К. Капитал, т.1, книга I: Процесс производства капитала.- Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т.23. -907 с.2« Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т.20, с.5-338.

2. Энгельс Ф. Диалектика природы. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. т.20, с.339-626.

3. Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм. Поли.собр.соч., т.18, с.7-384.

4. Ленин В.И. К вопросу о диалектике. Полн.собр.соч., т.29, с.316-322.

5. Ленин В.И. философские тетради. Полн.собр.слч., т.29, -782с.

6. Абрамов Л.С. Равновесие и устойчивость в природе и оптимизация окружающей среды. В кн.: Проблемы оптимизации в экологии. М.: Наука, 1978, с.186-197.

7. Абрамова Н.Т. Целостность и управление. М.: Наука, 1974. -248с.

8. Абрамова Н.Т. Идеи организации и управления в исследовании сложных систем. В кн.: Кибернетика и современное научное познание. М.: Наука, 1976, с.82-97.

9. Ю.Аганбегян А.Г.,Багриновский К.А.,Гранберг А.Г. Система моделей народно-хозяйственного планирования. М.: Мысль. 1972. -351с.

10. П.Акчурин И.А.Теория элементарных частиц и теория информации.- В кн.: Философские проблемы физики элементарных частиц. М.: АН СССР, 1963, с.338-363.

11. Акчурин И.А.,Веденов М.Ф.,Сачков Ю.В. Применение математики в сфере высших форм движения материи. В кн.: Пространство. Время. Движение. М.: Наука, 1971, с.509-528.

12. ТЗ.Акофф Р.«Эмери Ф. О целеустремлённых системах. М.: Советское радио, 1974, -269с.

13. Акофф Р.Л. Планирование в больших экономических системах. -М.: Советское радио, 1972. -223с.

14. Алеев Л.С.,Бирюков Б.Б. и др. О шестом^международном конгрессе по кибернетике в Намюре (Бельгия). Информационные материалы. М.: Научный Совет по комплексной проблеме "Кибернетика" АН СССР, 1971, вып. 4(51), с.3-34.

15. Александров Е.А.«Боголепов В.П. О некоторых организационных критериях качества функционирования систем (к вопросу о создании математического аппарата теории организации). В кн.: Организация и управление. М.: Наука, 1968, с.57-63.

16. Алиев 1.С. Методологические аспекты проблемы управления. (Автореферат докторской диссертации) М.: Академия МВД СССР,1982.

17. Анохин П.К. Философские аспекты теории функциональной системы. (Избранные труды) М.: Наука, 1978. -400с.

18. Анохин Ю.А. Системно-динамический подход к определению допустимой нагрузки загрязнения окружающей природной среды и обоснование мониторинга. В кн.: Мониторинг состояния окружающей природной среды. Л.: Гидрометеоиздат, 1977, с.96-115.

19. Аристотель. Метафизика. -М.: Соцэкгиз, 1934. -352с.

20. Афанасьев В.Г. Проблема целостности в философии и биологии. М.: Мысль, 1964. -416с.

21. Афанасьев В.Г. Системность и общество. -М.: Политиздат, 1980. -368с.

22. Ахлиби^^кий Б.В.Драинская Э.Б. и др. Понятие "система" и его методологическое значение. В кн.: Методологические аспекты материалистической диалектики. Л.: 1974, с.122-169.

23. Ахундов М.Д. Пространство и время в структуре физической теории. Вопросы философии. 1978, № 5.

24. Баженов Л.,Бирюков Б.,Штофф В. Моделирование. Философская энциклопедия, т.З. М.: 1964, с.478-481.

25. Баженов Л.Б. Философские аспекты воспроизведения функций мышления кибернетическими устройствами. В кн.: Философия естествознания. М.: Наука, 1966, вып.1, с.360-382.

26. Баженов Л.Б. Некоторые гносеологические аспекты моделирования мышления (К вопросу о субстрате и субстратных моделях).- В кн.: Методологические проблемы кибернетики (Материалы к Всесоюзной конференции), т.2. М.: АН СССР, 1970, с.102-107.

27. Белякин Н.В. Геделя теоремы о неполноте. Энциклопедия кибернетики, т. I, Киев: 1975, с.220-221.

28. Берг А.И. Кибернетика и научно-технический прогресс. В кн.: Биологические аспекты кибернетики. М.: АН СССР,1969, с.7-20.

29. Берг А.И. Кибернетика наука об оптимальном управлении.- М.-Л.: Энергия, 1964, -64с.

30. Берестецкий В.Б. Динамические симметрии силь/%ззаимодействую-щих частиц. -Успехи физических наук, 1965, т.85, вып.З,с.393-444.

31. Берталанфи Л. Общая теория систем обзор проблем и результатов, - В кн.: Системные исследования. Ежегодник, 1969. М.: Наука, 1969, с.30-54.

32. Бир Ст. Кибернетика и управление производством. Изд. 2-е,доп.- М.: Наука, 1965, -391с. Биркгоф Г. Теория структур. М.: Иностранная литература, 1952, -408с.

33. Бирман И.Я. Методология оптимального планирования.- М.: Мысль, 1971. -260с.

34. Бирюков Б.В. Кибернетика и методология науки. М.: Наука, 1974. -414с.

35. Бирюков Б.В.,Новик И.Б. Экология и физика: некоторые методологические и семиотико-логические аспекты проблемы. В кн.: Вопросы кибернетики. Вып.32. Энергетический подход к исследованию систем. М.: Наука, 1977, с.3-12.

36. Блауберг И.В.,Юдин Б.Г. Понятие целостности и его роль ¿¡научном познании. М.: Знание, 1972. -48с.

37. Блауберг И.В.,Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М.: Наука, 1973. -270с.

38. Блауберг И.В.,Садовский В.Н.,Юдин Э.Г. Системный подход в современной науке. В кн.: Проблемы методологии системного исследования. М.: Мысль, 1970, с.7-48.

39. Боброва К.А. К определению содержания основных понятий системного исследования объектов. Препринт ИЭП 72-7-АСУ. -Донецк: Ин-т экономики промышленности АН УССР, 1972, -19с.42

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.

Традиционно деятельность организации рассматривают через организационную структуру управления организацией. Соответствующий функциональный подход к управлению заключается в том, что деятельность организации представляется в виде набора функций, закрепленных за функциональными подразделениями. Для выполнения тех или иных бизнес-процессов в организации требуется отработать механизм реализации зафиксированных за подразделениями функций.

Механизм реализации функций нацеливает функциональные подразделения на выполнение своих локальных целей, между которыми могут быть объективные противоречия. Персонал концентрирует свое внимание в рамках отдельных структур. Возможно смещение главных и обеспечивающих операционных функций и снижение эффективности деятельности.

Основными недостатками функционального подхода к управлению организацией, вытекающими из отсутствия нацеленности на конечный результат, признаны высокие накладные расходы, длительные сроки выработки управленческих решений, риск потери клиентов.

Процессный подход к управлению игнорирует организационную структуру управления организацией со свойственным ей закреплением функций за отдельными подразделениями. При процессном подходе организация воспринимается руководителями и сотрудниками как деятельность, состоящая из бизнес-процессов, нацеленных на получение конечного результата. Организация воспринимается как сеть бизнес-процессов, представляющая собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих бизнес-процессов, включающих все функции, выполняемые в подразделениях организации. В то время как функциональная структура бизнеса определяет возможности предприятия, устанавливая, что следует делать, процессная структура (в операционной системе бизнеса) описывает конкретную технологию выполнения поставленных целей и задач, отвечая на вопрос, как это следует делать.

Принципы процессного подхода к управлению. Процессный подход основан на следующих принципах:

- 1. Деятельность компании рассматривается как совокупность бизнес-процессов.

- 2. Выполнение бизнес-процессов подлежит обязательной регламентации или формальному описанию.

- 3. У каждого бизнес-процесса есть внутренний или внешний клиент и владелец (лицо, отвечающее за результат бизнес-процесса).

- 4. Каждый бизнес-процесс характеризуется ключевыми показателями, описывающими его исполнение, результат или влияние на итог деятельности организации в целом.

Принципы процессного подхода к управлению определяют основные правила, руководствуясь которыми можно организовать эффективное функционирование бизнеса, нацеленное на конечный результат.

Первый принцип определяет видение деятельности компании как совокупности бизнес-процессов. Именно он определяет новую культуру восприятия организации при процессном подходе.

Второй принцип процессного подхода, требующий обязательной регламентации бизнес-процессов, опирается на то, что регламент - это документ, описывающий последовательность операций, ответственность, порядок взаимодействия исполнителей, порядок принятия решений по улучшению бизнес-процесса.

Выделение бизнес-процесса всегда связано с выявлением клиента или потребителя результата процесса, имеющего для него определенную стоимость. Кроме клиента каждый бизнес-процесс имеет владельца - должностное лицо, которое имеет в своем распоряжении необходимые ресурсы, управляет ходом бизнес-процесса и несет ответственность за результаты и эффективность бизнес-процесса. Владелец бизнес-процесса является должностным лицом, формальным лидером, поэтому он имеет необходимые полномочия, располагает требуемыми для реализации процесса ресурсами, управляет ходом бизнес-процесса и несет ответственность за его результат.

Преимущества процессного подхода к управлению.

При обсуждении содержания процессного подхода к управлению очевидны его неоспоримые преимущества по сравнению с функциональным подходом. К основным преимуществам процессного подхода можно отнести:

- а) нацеленность на удовлетворение требований клиента;

- б) освобождение руководства от рутины оперативного управления;

- в) возможность выявления узких мест и резервов работы;

- г) создание эталонов последовательности действий персонала;

- д) появление возможности «тиражирования» бизнеса - открытия новых бизнес-площадок на основе формализованных бизнес-процессов;

- е) реализация принципа постоянного совершенствования деятельности.

Эти преимущества гарантируют высокую результативность деятельности организации, управление которой имеет выраженный процессно-ориентированный характер.

Процессно-ориентированное управление позволяет качественно изменить деятельность организации на операционном, межфункциональном и межорганизационном уровнях ее интеграции. Функциональная интеграция перестает быть при этом источником сложно разрешаемых межфункциональных конфликтов. Операционный уровень интеграции получает новое видение благодаря сети бизнес-процессов организации и позволяет:

- а) более эффективно разграничить полномочия и ответственность персонала;

- б) развить эффективную систему делегирования полномочий;

- в) обеспечить стандартизацию требований к исполнителям;

- г) минимизировать риск зависимости от отдельного исполнителя;

- д) снизить нагрузки руководителей;

- е) сократить издержки;

- ж) повысить эффективность управления персоналом;

- з) выявить источники сокращения издержек и времени на исполнение бизнес-процессов;

- и) снизить время принятия управленческих решений.

Как следствие, повышается управляемость организации, снижаются влияние человеческого фактора и себестоимость продукции и услуг. Все это приводит к изменению качества самой организации и формированию процессно-ориентированной организации, в которой весь коллектив является осознанным участником непрерывного процесса деятельности, связанного с конечным результатом производства продукции или оказания услуг.

Развитие процессного подхода к управлению получило широкий резонанс. Как показывает результат рейтинга Fortune 1000, фактически все ведущие организации мира имеют характер процессно-ориентированных организаций.

Исходя из понимания того, какие бизнес-процессы выполняются в организации, можно построить эффективную организационную структуру управления ими. В случае если организационная структура сложилась традиционно, в анализе ее качества может помочь операционная система бизнеса.

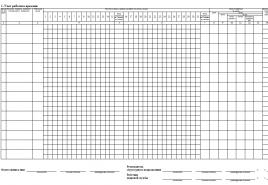

Управлять – значит, ставить конкретные цели, планировать, осуществлять контроль на основе утвержденных планов, анализировать результаты, сопоставляя их с плановыми показателями, выявлять причины отклонений и принимать решения, устраняющие эти расхождения. В теории управления эта замкнутая цепочка называется циклом управления, а ее звенья образуют этапы цикла (рис. 2.5).

Каждому из этапов цикла управления соответствуют определенные функции управления (табл. 2.4).

Таблица 2.4

Соответствие этапов и функций управления

Рис. 2.5.

Первой функцией является целеполагание, без которого невозможно достижение цели предприятия, а значит, его существование как системы. Для достижения этой цели требуется принимать решения, что выражается в планировании последовательности мероприятий, необходимых для реализации цели. После планирования наступает черед исполнения (реализации), и ход, и результаты которого должны находиться под контролем. Контроль предусматривает в первую очередь предварительный учет, являющийся основой всего цикла управления и пронизывающий практически все этапы, а потому он не выделен в отдельный этап и показан охватывающим несколько этапов. На этапе анализа информации, которая получена в результате контроля, выявляются отклонения от плана – по величине, направлению, причинам. На основании проведенного анализа формируется управленческое воздействие, происходит корректировка планов, а в каких-то крайних случаях – и непосредственно целей предприятия. И цикл запускается сначала.

Еще в 1916 г. А. Файоль определил роль управления как возможность предвидеть, организовывать, руководить, координировать и контролировать. В современном промышленном производстве к вышесказанному можно добавить постановку целей, формирование стратегии, планирование и проектирование работ, мотивирование деятельности, учет и оценку работ, контроль, обратную связь путем корректировки целей.

Таким образом, функционирование каждой компании всегда проходит в рамках управленческого цикла. Оптимальность цикла управления напрямую зависит от составляющих его элементов и эффективности их взаимодействия.

При этом существует два основных подхода к управлению: процессный и функциональный. При функциональном подходе предприятие рассматривается как механизм, обладающий набором функций, которые распределяются среди подразделений и выполняются сотрудниками предприятия. Они выполняют узкоспециализированные задачи, не работая на достижение миссии предприятия. Структурные подразделения предприятия взаимодействуют между собой и передают друг другу управляющие воздействия, что порождает различного рода разногласия: конфликты интересов, конфликты бюджетов и т.п. Основные недостатки функционального подхода заключаются в следующем:

- 1. При функционально структурированной организации отсутствует заинтересованность сотрудников в конечном результате. Чаще всего видение происходящего работниками не выходит за рамки своих подразделений, они не ориентированы на конечные цели предприятия, на удовлетворение потребностей покупателя.

- 2. Значительная часть реальных рабочих процессов на предприятии включает множество функций, т.е. выходит за рамки отдельных подразделений. Однако в функционально ориентированных структурах обмен информацией между различными подразделениями чрезмерно усложнен из-за ее вертикальной иерархичности, что приводит к большим накладным расходам, неоправданно длительным срокам принятия управленческих решений.

- 3. Большая часть времени, необходимого для осуществления управленческого воздействия на производственный процесс, затрачивается на взаимоотношения служб и оно значительно больше, чем время на реализацию самого решения. Это приводит к тому, что реакция на возмущающее воздействие идет с неоправданно большим опозданием.

По этим причинам общеизвестные способы совершенствования функциональной системы управления предприятием, например, изменение структуры предприятия, сокращение численности сотрудников, внедрение компьютерных информационных систем управления предприятием, попытки применения систем качества на базе ISO 9000 малоэффективны, а в некоторых случаях даже вредны. Поэтому кардинальное изменение ситуации на предприятии без изменения принципов управления не представляется возможным.

Процессный подход к управлению предприятием можно считать базовым при интегрировании предприятия. При этом подходе объектом управления выступает определенная деятельность на предприятии – процесс, который можно определить как ряд взаимосвязанных видов деятельности, характеризующихся потреблением ресурсов (вход процесса) и дающих определенный результат (выход процесса). Процессы проходят через все подразделения, вовлекая все службы предприятия, и ориентируются на конечный результат – увеличение стоимости бизнеса. Управляя процессами, имеющими свои цели, можно добиться высокой эффективной деятельности с помощью хорошо налаженных горизонтальных связей в вертикальной структуре управления предприятием.

Процессный подход – это выход на продуктивную идею внутренних поставщиков и потребителей, так как реальная деятельность, приносящая добавленную стоимость, не осуществляется отдельными элементами функциональной иерархии, а пронизывает предприятие в виде совокупности процессов.

Процессный подход позволяет:

- учитывать такие важные моменты, как ориентация на конечный результат, заинтересованность каждого исполнителя в повышении качества не только конечного продукта, но и своей работы;

- быстро реагировать на изменения условий внешних и внутренних факторов;

- оптимизировать обмен информацией между функциональными подразделениями;

- реализовать важную черту менеджмента качества встраивание контроля качества в процесс вместо контроля качества готовой продукции.

При реализации процессного подхода исполнители обладают большими полномочиями, увеличивается их роль, самостоятельность и, следовательно, отдача и удовлетворение трудом. Руководители же освобождаются от текущих оперативных вопросов и полностью концентрируются на решении стратегических, системных вопросов.

Таким образом, переход от функционального к процессному управлению является первым этапом интеграции предприятия. Для внедрения процессного управления потребуются радикальные преобразования.

При интеграции систем управления предприятием необходимо заменить авторитарный стиль руководства на демократический. Одним из факторов развития системы управления от бюрократической модели, являющейся строго регламентированной системой, к динамической модели является децентрализация управления, которая заключается в делегировании широких полномочий нижестоящим уровням, что способствует лучшему функциональному наполнению деятельности менеджеров. Практика децентрализации в структурах управления позволила выявить множество преимуществ. Во-первых, она способствует активизации профессиональных навыков руководителей, что усиливает их ответственность за принятие решений. Во-вторых, децентрализованная структура управления развивает соперничество на предприятии, создает атмосферу конкуренции. В-третьих, в такой структуре у руководителя больше возможностей проявить самостоятельность и увидеть свой вклад в решение проблем, что положительно сказывается на результатах деятельности предприятия в целом.

Децентрализацию на предприятии не следует воспринимать буквально. В каждой из организаций, помимо функций, напрямую связанных с выполнением ее миссии, существует множество процессов по обеспечению основной деятельности: контроль качества, логистика, учет финансово-хозяйственной деятельности, компьютерное, информационное и хозяйственное обслуживание производственного процесса. Эти функции относятся к бухгалтерии, отделу кадров, хозяйственному и другим отделам, которые позволяют существовать предприятию как единому целому. Если децентрализация основных функций четко предопределяется соответствующими производственными условиями, то степень децентрализации функций обеспечения и обслуживания зависит исключительно от конкретного соотношения расходов и доходов. Как правило, при прочих равных условиях, чем значительнее децентрализация названных первых функций, тем большую экономию дает централизация вторых и третьих.

Сравнительная характеристика существующих подходов к управлению предприятием представлена в табл. 2.5.

Таблица 2.5

Сравнительная характеристика существующих подходов к управлению предприятием

|

Функциональный |

Процессный |

|

|

Сущность |

Предприятие рассматривается как механизм, обладающий набором функций, распределяемых среди подразделений |

Предприятие представляется набором процессов, проходящих через все подразделения и задействующих все службы предприятия |

|

Отдел, организационная структура |

Бизнес-процесс |

|

|

Недостатки |

1) отсутствие заинтересованности работников в конечном результате, они не ориентированы на целевые задачи предприятия; 2) усложнен обмен информацией между подразделениями, что приводит к большим накладным расходам, длительным срокам выработки управленческих решений;

|

1) взаимозависимость лиц, принимающих решения |

|

Достоинства |

1) бесконфликтный процесс принятия решений, исключающий взаимозависимость лиц, принимающих решения |

|

Каждый руководитель, задумываясь о вопросах повышения эффективности деятельности своего предприятия и достижении целей, которые бы соответствовали как его ожиданиям, так и ожиданиям акционеров и инвесторов, рано или поздно приходит к пониманию важности создания такой системы управления, которая приводила бы к реализации этих целей.

В настоящее время практически все предприятия на территории нашей страны имеют ярко выраженную функциональную структуру управления. Такая организация управления базируется на тейлоровском принципе последовательного выполнения трудовых операций, т.е. трудовая задача делится на отдельные операции (задания, этапы), и каждый рабочий специализируется на выполнении одной операции.