Парадокс леонтьева и его объяснение. Объяснение парадокса леонтьева Теория соотношения факторов производства

Рассматривая многочисленные исследования, посвященные практической проверке положений и выводов концепции Хекшера-Олина, следует остановиться на работе американского экономиста Василия Леонтьева, попытавшегося определить правильность тезиса о том, что страна, обладающая избыточными дешевыми факторами производства, экспортирует товары, требующие для своего производства преимущественно эти дешевые факторы.

Леонтьев сам предложил объяснение, совместимое с теорией сравнительных преимуществ: фактор труда, входящий в состав американского экспорта, был весьма специфическим, потому что в то время Соединенные Штаты располагали более квалифицированной рабочей силой, чем большинство их партнеров. По его мнению, в любой комбинации с данным количеством капитала один человеко-год американского труда эквивалентен трем человеко-годам иностранного труда. А это означает, что США и в самом деле трудоизбыточная страна и никакого парадокса нет.

Таким образом, теория размещения факторов производства позволяет объяснить парадокс Леонтьева с учетом различий качества факторов производства, которые находятся в распоряжении партнеров по международному обмену.

Исследование, выполненное В. Леонтьевым, послужило основой для возникновения модели, учитывающей квалификацию рабочей силы (или преимущественной значимости квалифицированного труда) . В разработку этой модели наибольший вклад внес американский экономист Дональд Киснет.

Суть ее заключается в следующем: в производстве участвуют квалифицированный труд, неквалифицированный труд и капитал. Относительное изобилие профессионального персонала и высококвалифицированной рабочей силы ведет к экспорту товаров, требующих большого количества квалифицированного труда. Изобилие неквалифицированной рабочей силы способствует экспорту товаров, для производства которых достаточна невысокая квалификация.

Эта модель является дальнейшей модификацией и усовершенствованием теории Хекшера-Олина. Включение квалифицированного труда укладывается в ее стандартную схему: страна специализируется на производстве товара, требующего преимущественно избыточного фактора; экономический механизм, обеспечивающий такую специализацию, прежний – выравнивание цен на факторы производства.

Более поздних работах западных экономистов использовалась классификация, учитывающая еще большее число факторов, включая финансовый капитал, квалифицированный труд, неквалифицированный труд, пригодные для сельскохозяйственного производства земельные угодья, другие естественные ресурсы.

Представителями неоклассического направления были предприняты многочисленные попытки расширить усовершенствовать статичную модель Хекшера-Олина-Самуэльсона. Для ее динамизации вводились такие факторы, как: изменение структуры спроса (Г. Д. Джойсом) изменение наделенности факторами производства под воздействием роста активного населения, накопление капитала (теорема Т.

Теория Хекшера-Олина дополняет теорию сравнительных преимуществ Д. Рикардо.

Теория Хекшера-Олина утверждает, что страна вывозит товары, для изготовления которых используются относительно избыточный фактор производства, и ввозит товары, создание которых требует относительно дефицитных ресурсов. Теория Хекшера-Олина дополняет теорию сравнительных преимуществ Д. Рикардо и объясняет в чем их источник (в избыточности одних ресурсов и дефиците других).

Допустим, что страна Х обладает большими земельными ресурсами с небольшой плотностью населения. Вследствие этого земля для ведения сельского хозяйства будет менее дефицитным ресурсом чем в остальном мире, а в трудовых ресурсах будет испытываться нехватка. В таких условиях, согласно теории Хекшера-Олина, страна будет экспортировать «землеемкие» товары, а импортировать трудоемкие (в России природные ресурсы являются относительным избыточным фактором производства, а труд — относительно дефицитным, что приводит нас к экспорту сырья и ввозу трудоемких товаров).

В целом, данная теория подтверждается фактами, но требует определенных уточнений (что выявил парадокс Леонтьева). В частности, учета внешнеторговой политики государства и неоднородности факторов производства (например, труд бывает квалифицированным и неквалифицированным).

Пол Самуэлсон дополнил данную теорию теоремой выравнивания цен на факторы производства. Согласно ей, относительные цены на товары, участвующие в международной торговли, постепенно выравниваются. Дело в том, что участие в международной торговле вызывает усиление использования избыточного фактора производства. В результате его цена увеличивается (например, рост экспорта трудоемкой продукции из Китая привел к росту зарплат в этй стране). Спрос же на дефицитный фактор производства уменьшается из-за импорта и цена падает.

Парадокс Леонтьева

Василий Леонтьев провел анализ внешней торговли США в 1947 г. и 1951 г. Послевоенная экономика США обладал избытком капитала и относительным дефицитом труда. В соответствии с теорией Хекшера-Олина в экспорте США должна была расти доля капиталоемкой продукции, а трудоемкой — сокращаться. Однако, результаты, полученные Леонтьевым, показали, что доля трудоемких товаров в экспорте не сократилось, в доля капиталоемких товаров в импорте не увеличилось. Вокруг парадокса началось множество дискуссий, в ходе которых были выявлены некоторые его причины:

1.Эскорт из США был трудоемким из-за преимущества в высококвалифицированной рабочей силе с высокой заработной платой, которая, относительно остального мира, была избыточным ресурсом.

2.США импортировали много сырья, добыча которого требовало больших затрат капитала. Это и стало причиной высокой капиталоемкости импорта.

3.США использовали тарифную политику, препятствующую ввозу трудоемких товаров.

Теорема выравнивания цен на факторы производства (теорема Хекшера- Олина- Самуэльсона)

Теория соотношения факторов производства Хекшера- Олина

Дальнейшее развитие классической теории международной торговли связано с созданием в 20-х гг. ХХ в. шведскими экономистами Эли Хекшером и Бертилем Олином теории соотношения факторов производства, которая наиболее полно была изложена в книге последнего «Межрегиональная и международная торговля» (1933 г.). Эта теория основывается на тех же предпосылках, что и теории абсолютных и сравнительных преимуществ Смита и Рикардо. Основное различие состоит в том, что она исходит из наличия не одного, а двух факторов производства: труда и капитала. Согласно воззрениям Хекшера и Олина каждая страна в разной степени наделена этими факторами производства, что и порождает различия в соотношении цен на них в странах, участвующих в международной торговле. Ценой капитала является процентная ставка, а ценой труда - заработная плата.

Уровень относительных цен, т.е. соотношение цен на капитал и труд в странах, более насыщенных капиталом, будет меньше, чем в странах, где имеется дефицит капитала и относительно большие трудовые ресурсы. И, наоборот, уровень относительных цен на труд и капитал в странах с избыточными трудовыми ресурсами будет меньше, чем в других странах, где их недостает.

Это в свою очередь приводит к различию относительных цен на одни и те же товары, от которого зависят национальные сравнительные преимущества. Отсюда каждая страна стремится специализироваться на производстве товаров, требующих больше факторов, которыми она относительно лучше наделена.

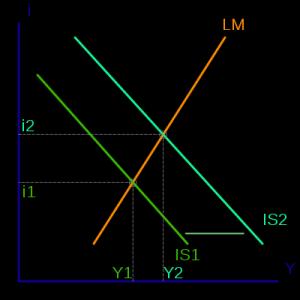

Под воздействием международной торговли относительные цены на товары, участвующие в мировом товарообороте, имеют тенденцию к выравниванию. Это приводит и к выравниванию соотношения цен на факторы производства, используемые при создании этих товаров в различных странах. Характер этого взаимодействия был раскрыт американским экономистом П. Самуэльсоном, исходившим из основных постулатов теории Хекшера-Олина. В соответствии с теоремой Хекшера-Олина-Самуэльсона механизм выравнивания цен на факторы производства состоит в следующем. При отсутствии внешней торговли цены на факторы производства (заработная плата и процентная ставка) будут различаться в обеих странах: цена на избыточный фактор будет относительно ниже, а цена на дефицитный фактор - относительно выше.

Участие в международной торговле и специализация страны на производстве капиталоемких товаров приводят к переливу капитала в экспортные отрасли. Спрос на избыточный в данной стране фактор производства превосходит предложение последнего и его цена (процентная ставка) повышается. Напротив, спрос на труд, являющийся дефицитным в данной стране фактором, относительно сокращается, что приводит к снижению его цены - заработной платы.

В другой же стране, относительно лучше наделенной трудовыми ресурсами, специализация на производстве трудоемких товаров приводит к значительному перемещению трудовых ресурсов в соответствующие экспортные отрасли. Возрастание спроса на труд ведет к росту заработной платы. Спрос на капитал относительно уменьшается, что обусловливает уменьшение его цены - процентной ставки.

В соответствии с теорией соотношения факторов производства относительные различия в наделенности ими определяют структуру внешней торговли отдельных групп стран. В странах, относительно более капиталонасыщенных, в экспорте должны преобладать капиталоемкие товары,а в импорте - трудоемкие. И наоборот, в странах, относительно более трудонасыщенных, в экспорте будут преобладать трудоемкие товары, а в импорте - капиталоемкие.

Теория соотношения факторов производства многократно подвергалась эмпирическим проверкам путем анализа конкретных статистических данных применительно к различным странам. При этом экономисты стремились выяснить существование корреляционной зависимости между соотношением капитале- и трудонасыщенных отраслей экономики отдельных стран и реальной структурой их экспорта и импорта.

Наиболее известное исследование такого рода было осуществлено в 1953 г. известным американским экономистом российского происхождения В. Леонтьевым. Он проанализировал структуру внешней торговли США в 1947 г. и 1951 г.

Экономика США после Второй мировой войны характеризовалась высокой насыщенностью капиталом и относительно более высокой по сравнению с другими странами оплатой труда. В соответствии с теорией соотношения факторов производства Соединенные Штаты Америки должны были экспортировать преимущественно капиталоемкие, а импортировать преимущественно трудоемкие товары.

В. Леонтьев определил соотношение затрат капитала и труда, необходимых для производства экспортной продукции на 1 млн долл. и такого же по стоимости объема импорта. Вопреки ожиданиям, результаты исследования показали, что американский импорт оказался на 30% более капиталоемким, чем экспорт. Этот результат стал известен как «парадокс Леонтьева».

В экономической литературе существуют различные объяснения парадокса Леонтьева. Наиболее убедительное из них состоит в том, что США раньше других промышленно развитых стран достигли значительных преимуществ в создании новых наукоемких товаров. Поэтому в американском экспорте значительное место занимали товары, в которых относительно велики были затраты на квалифицированную рабочую силу, а в импорте преобладали товары, требовавшие относительно больших затрат капитала, включая и различные виды сырьевых товаров.

Парадокс Леонтьева предостерегает от излишне прямолинейного и упрощенного использования выводов теории Хекшера- Олина в практических целях.

Экономическая концепция бессмысленна, если ее невозможно наблюдать или измерить. В числе прочих теорий В. Леонтьев попытался проверить в начале 1950-х гг. и теорию Хекшера-Олина. В. Леонтьев подсчитал, сколько нужно затратить труда и капитала в США для производства товаров на 1 млн дол. Такие расчеты он сделал сначала для каждой отрасли промышленности, а затем, использовав структуру экспорта в США в 1947 г., рассчитал соотношение затрат капитала и труда, необходимых для производства экспортных товаров на 1 млн дол., а также для производства американских товаров, которые прямо могли заменить импорт.

Приступая к расчетам, Леонтьев исходил из того, что США - одна из самых капиталонасыщенных стран с высоким уровнем заработной платы. В соответствии с теорией Хекшера-Олина, США должны были бы экспортировать капиталоемкие товары, а импортировать - трудоемкие. Расчеты же дали прямо противоположный результат: капиталоемкость американского импорта на 30% превосходила капиталоемкость экспорта. Другими словами, теория Хекшера-Олина не нашла подтверждения на практике. Дальнейшие расчеты самого Леонтьева (для 1951 и 1967 гг.), его последователей (для 1962 г.) подтвердили полученные результаты.

Расчеты для других стран часто давали подобные результаты. Например, Япония, которая в 1950-е гг. была трудоизбыточной страной, экспортировала капиталоемкие товары. Россия, с ее огромными земельными ресурсами и высокой долей сельскохозяйственного населения, импортирует в огромных количествах продовольствие.

Несоответствие теории Хекшера-Олина практике, что нашло отражение в расчетах В. Леонтьева и его последователей, получило название парадокса Леонтьева.

Неоднократно предпринимались попытки дать объяснение этому парадоксу. В частности, высказывалась мысль, что нельзя рассматривать рабочую силу целиком, а нужно ее делить на квалифицированную и неквалифицированную. Американский экономист Д. Кисинг предлагал делить рабочую силу на восемь категорий, при этом учитывая высокие затраты на подготовку и обучение самых высококвалифицированных кадров, рассматривать экспортируемые товары, произведенные при их участии, как капиталоемкие.

Другое объяснение связывали с таким явлением, как реверс факторов производства {factor-intensity reversal ), который означает, что один и тот же товар может быть трудоемким в трудоизбыточной стране и капиталоемким - в капиталоизбыточной. А значит, если импортируемые в США товары были произведены в другой стране по иной, нежели в США, технологии и, следовательно, их факторная интенсивность отличается от американской, то использование в тестировании замещения импорта вместо самого импорта делает результаты тестирования некорректными.

Еще одно объяснение было связано с предпосылками теории Хекшера-Олина о свободном движении товаров, об абсолютной мобильности ресурсов, об условиях совершенно конкурентных рынков и т.д. Расчеты же Леонтьева делались для фактической структуры внешней торговли стран, которая складывается под влиянием мероприятий внешнеторговой политики (тарифы, квоты и т.п.), под влиянием олигопольной структуры мирового рынка, ограниченной мобильности ресурсов и т.д.

Таким образом, однозначного объяснения парадоксу Леонтьева нет. Но, как отмечают исследователи, наиболее важный результат этих дискуссий и объяснений состоит не в подтверждении или опровержении парадокса, а во введении в научный оборот новых идей и понятий, которые обогатили старые и дали жизнь новым направлениям экономических исследований.

Что же касается самой теории Хекшера-Олина, то хотя она и ставится под сомнение, но не отвергается. Может быть потому, что эта теория удобна для обоснования «правильности» сложившегося МРТ? Так, эта теория является хорошим аргументом в руках сторонников свободной торговли, поскольку, согласно ее логике, действие рыночных сил само должно создать рациональную структуру международного производства и торговли, а через свободную международную торговлю произойдет и выравнивание цен на факторы производства. При этом развивающиеся страны должны специализироваться на сельхозпроизводстве, добывающей промышленности, трудоемких отраслях, поскольку имеют в относительном избытке трудовые и сырьевые ресурсы. С точки зрения американского экономиста Чинери, страна, имеющая постоянные сравнительные преимущества в производстве сырья, может быть обеспечена промышленными товарами через внешнюю торговлю и может достичь высокого уровня дохода без увеличения доли промышленности в общем выпуске продукции.

Подобные рассуждения идеологически закрепляют аграрно-сырьевую направленность и техническую отсталость экономик развивающихся стран, для которых, однако, серьезной проблемой является образование избыточной рабочей силы из-за быстрого роста населения, с одной стороны, и технического прогресс в сельском хозяйстве - с другой. Высвобождающаяся из сельского хозяйства рабочая сила не может найти работу в экспортном сырьевом секторе экономики, так как спрос на сырье на мировом рынке относительно сокращается. Исследователи отмечают тенденцию ухудшения условий торговли (/ут) для менее развитых стран, специализирующихся на сырьевом экспорте. При этом снижение цен не ведет к увеличению величины спроса на сырье, так как этот спрос неэластичен и по цене, и по доходу. Следовательно, доходы от экспорта сырья имеют тенденцию к снижению, а рекомендации сторонников теории соотношений факторов производства развивающимся странам ориентироваться на сырьевую специализацию являются сомнительными.

- Василий Леонтьев - выходец из России. В 1925 г. он закончил Ленинградский университет, защитил диссертацию в Берлинском университете. В 1931 г. оказался в США, где работал в Национальном бюро экономических исследований, многолет преподавал в Гарвардском университете. В. Леонтьев - автор знаменитой теории межотраслевого анализа на базе таблиц «затраты-выпуск». В 1973 г., когда межотраслевой анализ уже широко применялся многими странами мира, В. Леонтьевстал лауреатом Нобелевской премии.

В своей работе В. Леонтьев проанализировал вывод теоремы о том, что страны экспортируют товары, в производстве которых интенсивно используются избыточные а потому и более дешевые факторы производства, а импортируют товары, в производстве которых эти факторы используются менее интенсивно.

В экономике США, как считалось, капитал в большей степени избыточен, чем у ее торговых партнеров. Поэтому предполагалось, что США экспортируют капиталоемкие товары, а импортируют трудоемкие.

Для подтверждения этих допущений В. Леонтьев подсчитал, сколько необходимо капитала и рабочей силы, чтобы произвести товары для экспорта стоимостью в 1 млн. долл. США и товары такой же стоимости, которые прямо конкурируют с импортными товарами. Для расчетов он использовал межотраслевые балансы «затраты – выпуск», подготовленные для американской экономики в 1947 г. Промышленность была поделена на 50 секторов (из которых 37 выходили со своими товарами на внешний рынок). Для каждой отрасли он рассчитал затраты труда и капитала на единицу товара. Затем, использовав структуру экспорта США в 1947 г., он рассчитал затраты капитала и труда, необходимые для производства типичного набора экспортных товаров стоимостью в 1 млн. долл. США. Аналогично были рассчитаны затраты для импортозамещающих товаров. Результатом исследований стало сравнение соотношений капитала и труда, необходимых для производства единицы американского экспорта, с соотношением капитала и труда, необходимых для производства единицы американского импорта.

Условия проверки были следующими: если выводы теоремы Хекшера-Олина верны, а капитал в США относительно избыточен, показатель затрат капитала в расчете на одного работника в стандартном наборе экспортных товаров, должен быть выше, чем аналогичный показатель в продукции импортозамещения.

Результат, полученный Леонтьевым, оказался парадоксальным: в 1947 г. США продавали другим странам трудоемкие, а не капиталоемкие товары в обмен на относительно капиталоемкие. Ключевой параметр составил лишь 0,77, тогда как согласно теореме должен быть намного выше единицы. Результат получил название «Парадокс Леонтьева ».

Сам В. Леонтьев и другие ученые делали многочисленные попытки объяснить данный парадокс. В 1956 г. В. Леонтьев повторил свои расчеты, используя данные 1951 г. (года послевоенного обновления экономики США). Американский экспорт снова оказался менее капиталоемким по сравнению с американским импортом, но только на 6%. Для 1962 г. Результат был еще более парадоксальным – американский экспорт оказался на 27% менее капиталоемким.

Ученые начали вводить в модель Хекшера-Олина другие факторы производства, кроме капитала и труда – технологию, квалификацию рабочей силы. В. Леонтьев предположил, что в любой комбинации с данным количеством капитала 1 человеко-год американского труда эквивалентен 3 человеко-годам иностранного труда. Большая производительность американского труда обусловлена более высокой квалификацией американских рабочих, что послужило основой для возникновения модели «квалификации рабочей силы».

Необходимость введения квалифицированного труда как самостоятельного фактора производства была доказана американским ученым Дональдом Кисингом (1966 г.). В своих исследованиях он пришел к выводу, что характер и направления международной торговли для группы готовых изделий определяются излишком квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы. Подсчеты Кисинга показали высокий уровень «квалификационной насыщенности» товаров, экспортируемых США, по сравнению с импортными товарами. Профессиональная подготовка и образование требуют капиталовложений, которые не отражаются в традиционных показателях капитала.

Следующим пояснением парадокса Леонтьева является то, что США импортирует значительное количество сырья, добыча которого требует значительных затрат капитала. Если американские экспортные товары требуют этого сырья, значит это увеличивает капиталоемкость экспорта США. Американец Джеймс Хартиген повторил расчеты Леонтьева тех же лет, но исключив отрасли, которые зависят от капиталоемкого сырья. Результаты показали, что парадокс исчез.

Еще одно объяснение парадокса Леонтьева в 1971 г. Дал американский экономист Роберт Белдвин, который учел существование американского импортного тарифа. Перерасчеты показали, что отмена тарифов уменьшает парадокс Леонтьева на 5%, но не убирает его совсем.

Развитие наукоемких, высокотехнологичный отраслей и стремительный рост международного обмена продукцией привели к формированию ТЕОРИЙ НЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ.

Теория снижающихся издержек (эффект масштаба). В начале 80-х гг. П. Кругман, К Ланкастер и др. предложили альтернативное объяснение международной торговли. Многие страны обеспечены основными факторами производства в сходных пропорциях. В этих условиях им выгодно торговать друг с другом при специализации в тех отраслях, которые характеризуются наличием эффекта массового производства. Специализация позволяет расширить объемы производства и создавать товары с меньшими затратами и по более низкой цене. Для того, чтобы данный эффект был реализован, необходим достаточно емкий внутренний рынок. Международная торговля играет в этом решающую роль, поскольку позволяет расширить рынки сбыта.

Теория технологического разрыва. В 1961 г. англичанин М. Познер предложил теорию, которая является частным случаем теоремы Хекшера-Олина с введением в нее дополнительного технологического фактора. Международная торговля вызвана технологическими нововведениями, которые возникают сначала в какой-либо отрасли в одной из торгующих стран. Вследствие этого обмен техникой и технологиями ассиметричен. Страна-инноватор владеет временной квазимонополией на производство продукции и экспортирует ее, импортируя ненаукоемкую продукцию. Со временем технологический разрыв сокращается вследствие передачи технологии, замещения импорта, внедрения альтернативных технологий в других странах.

Теория жизненного цикла продукта. Предложенная в 1966 г. Раймондом Верноном теория утверждает, что определенные виды продуктов проходят цикл, состоящий из 4 этапов – внедрения, роста, зрелости и спада. На первой стадии происходит разработка новой продукции в ответ на возникшую потребность внутри страны. На этой стадии производство носит мелкосерийный характер, требует высокой квалификации работников и концентрируется в стране нововведения (промышленно развитая страна). На стадии роста спрос на товар растет, его производство расширяется и распространяется на другие развитые страны. Продукт становится более стандартизованным, увеличивается конкуренция и расширяется экспорт. На стадии зрелости преобладает крупносерийное производство, в конкурентной борьбе преобладает ценовой фактор, страна нововведения уже не обладает конкурентными преимуществами. Начинается перемещение производства в развивающиеся страны, где дешевая рабочая сила или сырье могут быть эффективно использованы в стандартизованных производственных процессах. По мере того, что жизненный цикл продукта переходит в стадию упадка, спрос сокращается, производство и рынки сбыта концентрируются в развивающихся странах, а страна нововведения становится чистым импортером.

Теория конкурентных преимуществ М. Портера – новый подход к проблемам международной торговли. На международном рынке конкурируют фирмы, а не страны. Необходимо понять, как фирма создает и удерживает конкурентное преимущество, чтобы уяснить роль страны в данном процессе. Автор выделяет преимущества низкого уровня – дешевая рабочая силы, наличие сырья, эффект масштаба, вызванный применением новой технологии или оборудования, и высокого уровня – патентованная технология, уникальные товары или услуги, репутация фирмы, тесные связи с клиентами).