Социальное неравенство характеризует различия в положении. Социальное неравенство

Социальное неравенство - это вид социального разделения, в котором отдельные члены общества или группы находятся на разных ступенях социальной лестницы (иерархии) и имеют неравные возможности, права и обязанности.

Основные показатели неравенства :

- различный уровень доступа к ресурсам как физическим, так и нравственным (пример - женщины в Древней Греции, которых не допускали к Олимпийским играм);

- различные условия труда.

Причины социального неравенства.

Французский социолог Эмиль Дюркгейм вывел две причины социального неравенства:

- Необходимость поощрять лучших в своем деле, то есть тех, кто приносит большую пользу обществу.

- Различный уровень личных качеств и таланта у людей.

Роберт Михельс выдвинул еще одну причину: защита привилегий власти. Когда численность сообщества превышает какое-то определенное число людей, они выдвигают главного, или целую группу, и наделяют его большими полномочиями, чем все остальные.

Критерии социального неравенства.

Ключевые критерии неравенства изложил Макс Вебер:

- Богатство (разница в доходах).

- Престиж (разница в почете и уважении).

- Власть (разница в количестве подчиненных).

Иерархия неравенства.

Существует два типа иерархии, которые обычно представляют в виде геометрических фигур: пирамида (кучка олигархов и огромное количество бедных, причем чем беднее, тем больше их число) и ромб (мало олигархов, немного бедняков и основная масса - средний класс). Ромб предпочтительнее пирамиды с точки зрения стабильности общественной системы . Грубо говоря, в ромбовидном варианте довольные жизнью середняки не допустят, чтобы кучка бедняков устроила переворот и гражданскую войну. За примером далеко идти не надо. В Украине средний класс далеко не был большинством, и недовольные жители бедных западных и центральных сел свергли власть в стране. В результате пирамида перевернулась, но осталась пирамидой. Вверху уже другие олигархи, а внизу по-прежнему большая часть населения страны.

Решение проблемы социального неравенства.

Закономерно то, что социальное неравенство воспринимается как социальная несправедливость, особенно теми, кто находится в иерархии социального разделения на низшей ступени. В современном обществе вопрос социального неравенства находится в введении органов социальной политики . В их обязанности входит:

- Введение различных компенсаций для социально-незащищенных слоев населения.

- Помощь бедным семьям.

- Пособие безработным.

- Определение минимальной зарплаты.

- Социальное страхование.

- Развитие образования.

- Здравоохранение.

- Проблемы экологии .

- Повышение квалификации рабочих.

Тест по теме «Социальная сфера»

Вариант 1.

А 1. Оценка обществом социальной значимости того или иного статуса, закрепленная в культуре и общественном мнении, называется

1) ценность 2) адаптация 3) престиж 4)санкция

А 2. В истории есть огромное количество примеров, когда простолюдины становились генералами. В данном случае армия выступает в качестве

1) социальной адаптации 3) социальной детерминанты

2) социального лифта 4) социального контроля

А 3. После окончания университета К. устроился менеджером в небольшую частную фирму. Через некоторое время он перешел работать топ-менеджером в крупнейшую на Юге России холдинговую компанию. Эту ситуацию можно рассматривать как пример

1) горизонтальной социальной мобильности 2) вертикальной социальной мобильности

3) социальной стратификации 4) профессиональной дифференциации

А 4. Отношения между людьми (или группами людей), которые осуществляются в соответствии с законами социальной организации общества, называются

1) социальными отношениями 2) социальными структурами

3) социальной интеграцией 4) социальной дифференциацией

А 5. Распределение общественных групп в иерархически упорядоченной последовательности называется

1) адаптацией 2) стратификацией 3) мобильностью 4) социализацией

А 6. Демократическая (партнерская) семья, в отличие от патриархальной (традиционной), характеризуется

1) совместным проживанием как минимум трех поколений

2) справедливым разделением домашних обязанностей

3) экономической зависимостью женщины от мужчины

4) главенствующей ролью мужчины в семье

А 7. К функциям семьи относится

1) воспитание законопослушного поведения у детей

2) определение размера коммунальных платежей

3) установление стандартов школьного образования

4) определение минимального размера оплаты труда

А 8. Социальный контроль представляет собой особый механизм поддержания общественного порядка и включает два основных элемента:

1) власть и действия 2) нормы и санкции

3) ожидания и мотивы 4) статусы и роли

А 9. Существуют правила окончания телефонного разговора:

Первым кладет трубку тот, кто позвонил. Мужчина, который позвонил женщине, ждет, когда женщина первой положит трубку.

Если начальник позвонил своему подчиненному, то последний ждет, когда положит трубку начальник. К какому типу социальных норм их можно отнести?

1) нормы этикета 2) обычаи 3) нормы права 4) традиции

А 10. Социальные условия, при которых люди имеют различный доступ к социальным благам, называются

1) социальной мобильностью 3) социальным неравенством

2) социальным статусом 4) социальными отношениями

А 11. Какое суждение является верным?

А. Р. и П. вступили в брак, образовали семью, стали жить отдельно от родителей - это пример горизонтальной мобильности.

Б. Примером горизонтальной социальной мобильности является получение рабочим руководящей должности на предприятии в связи с окончанием вуза.

А 12. Какое суждение является верным?

А. Поведение, которое отклоняется от ценностей, норм, установок и ожиданий общества или социальной группы, называется девиантным.

Б. Любое проявление девиантного поведения является преступлением.

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения неверны

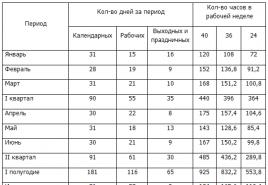

В 1. Проанализируйте данные, приведенные в таблице социального опроса, отражающего ответ на вопрос «Что такое успех?» Какой вывод можно сделать на основании этих данных?

Возраст

Быть самым лучшим

Уважение окружающих

Материальная самостоятельность, независимость

Карьера

Семья, дети

14~18лет

24%

25%

26%

18%

18-25 лет

11%

19%

45%

28%

25-30 лет

10%

44%

32%

11%

1) молодые люди во всех возрастных группах главным критерием успеха выделяли экономическую, самостоятельность, независимость от других

2) молодежь в возрасте до 25 лет важнейшим в жизни считает создание крепкой семьи

3) быть самым лучшим - критерий, характерный для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Это связано со свойственным для них подростковым максимализмом

4) количество людей, считающих, что важнейшим в жизни является карьерный рост, с возрастом уменьшается

В 2. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено буквой.

А. Развитие межнациональных отношений в современном мире связано с двумя тенденциями - межнациональной интеграции и национальной дифференциации. Б. На наш взгляд, они действуют постоянно, но не бесконфликтно. В. Обострение национального вопроса связано с противоречиями между нарастающей научно-технической революцией, требующей максимального кооперирования, международного разделения труда, и национальной самобытностью государств и народов. Г. Между самими национальными государствами возникают противоречия в связи с наличием специфических интересов: использование природных ресурсов, транспортных коммуникаций. Д. Причины обострения конфликтов носят политический, экономический, демографический характер.

Определите, какие положения носят

1) фактический характер 2) характер оценочных суждений

Запишите под буквой положения цифру, обозначающую его характер.

В 3. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пробелов.

Социальное неравенство характеризует относительное положение отдельных личностей и социальных ***(А). Конкретные групповые или индивидуальные ***(Б) признаны членами общества и в общественном мнении им приписана некая значимость. Социальное неравенство в современном обществе чаще всего понимается как ***(В) - распределение общественных групп в иерархическом порядке. Понятие «средний класс» описывает такое социально комфортное положение, как экономическое благополучие, наличие собственности, ценимая в обществе ***(Г), гражданские права. Социальное неравенство определяется прежде всего значимостью и ***(Д) функций, выполняемых для общества. В современном обществе профессия становится определяющим критерием социального *** (Е)

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. Выбирайте слова последовательно одно за другим, заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке больше слов, чем вам потребуется для заполнения пропусков.

1) статус 2) группа 3) критерий

4) расслоение 5) профессия 6) престиж

Часть 3 (задания уровня С)

1.Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «социальная мобильность»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащих информацию о факторах, воздействующих на социальную мобильность

Дополнительное задание для профильного уровня:

2. Для выступления на семинарском занятии вам нужно подготовить развернутый ответ по теме «Межнациональные отношения». Составьте план, в соответствии с которым вы будете выступать.

3. Текст. Современные миграционные процессы в России

Внешние миграционные процессы в России характеризуются качественными признаками в отношении эмигрирующего контингента. Напомним, что страна за последние 15 лет теряла ежегодно не менее 100 тыс. человек. Россию покидают наиболее образованные, профессионально подготовленные люди, на обучение которых затрачен огромный капитал. «Утечка умов» - это показатель, характеризующий социально-экономическое и политическое положение страны. Россию покидают в первую очередь ученые, врачи, техническая и творческая интеллигенция, высококвалифицированные рабочие. Наши граждане, уезжая из страны, существенным образом способствуют росту научно-технического и интеллектуального потенциала Германии, Израиля, США и ряда других стран.

«Утечка мозгов» носит ярко выраженный перспективный характер. По результатам опросов студентов-выпускников ведущих естественно-технических вузов (МГУ, МФТИ, МИФИ, МАИ и др.), более 50% из них желали бы эмигрировать, а 10-12% уже имеют конкретные предложения для работы за границей. Сегодня каждый пятый эмигрант имеет высшее образование, в том числе среди выбывших в Израиль - 30%, в США - более 40% (доля лиц с высшим образованием в России составляет лишь 13,3%). Отъезд специалиста высокой квалификации равнозначен для России потере 300 тыс. долл. в год. Ущерб выезда одного специалиста со степенью доктора наук в ряде случаев достигает 2 млн долл. По самым скромным оценкам экспертов по миграции населения, в ближайшие годы Россия из-за отъезда специалистов с высоким уровнем подготовки будет ежегодно нести потери в размере 30-35 млрд долл.

Парадоксальность качественной стороны иммиграционно-эмиграционного баланса определяется тем, что, отдавая ряду стран свои наиболее высококвалифицированные кадры, Россия приобретает весьма низкоквалифицированные кадры из части избыточного трудового потенциала сопредельных и даже отдаленных стран. Точного определения количества иммигрантов в Россию нет, по мнению многих специалистов, нелегальных иммигрантов не менее 1 млн человек. В ряде регионов страны нелегальная иммиграция самым существенным образом оказывает влияние на социально-экономическое, а нередко даже и на государственно-политическое положение. Например, выходцы из стран Юго-Восточной Азии (главным образом из Китая) сосредотачиваются на Дальнем Востоке. С учетом нарастающего оттока русскоязычного населения из регионов Дальнего Востока увеличение доли китайцев среди общего числа населения создает не только этнические и культурные проблемы, но и далеко идущие экономические, военно-стратегические и политические сложности.

Нелегальные иммигранты занимают самые непрестижные для местного населения рабочие места. Значительная их часть согласна работать не по специальности и без оформления своих трудовых отношений с работодателем. Такая ситуация создает особые социальные и экономические последствия. Работодатели в меньшей степени становятся заинтересованными в улучшении условий труда и внедрении новой, более совершенной техники; создаются благоприятные условия для развития теневой экономики; растет уровень травматизма и заболеваемости среди мигрантов.

Россия не способна сегодня избежать как легальной, так нелегальной иммиграции. Ее неизбежность предопределена демографической ситуацией в стране. Ради сохранения территории государству придется широко открыть двери для иммигрантов. Сдерживать нелегальную миграцию уже сегодня крайне сложно, придется ответить расширением легальных возможностей для иммиграции. Необходимо, не откладывая, разработать новое миграционное законодательство, учитывающее сегодняшние и завтрашние интересы России. Но одного только изменения законов недостаточно. Остро необходимы иные установки в отношении нации и гражданства, необходимо контролировать структуру иммиграции. Вместе с тем новые управленческие схемы и стремления должны быть направлены на оптимизацию демографической ситуации народа России, необходимо не завтра, а уже сегодня в реальности заботиться о его благосостоянии и здоровье.

П. Д. Павленок, Л. И. Савинов. «Социология»

С1. Что такое «утечка мозгов»? Почему автор считает ее показателем, характеризующим социально-экономическое положение в стране?

С2. Назовите не менее трех последствий «утечки мозгов».

СЗ. Какова качественная характеристика нелегальной иммиграции? Какие социальные и экономические проблемы возни кают в связи с ней? (Назовите не менее трех.)

Ответы на задания:

Вариант 1.

Часть А

Часть В.

В 1. 1

В 2.

В 3.

Часть 3 (С).

С 1. Социальная мобильность - изменение места, занимаемого человеком или группой людей в социальной структуре.

Предложения, отражающие факторы: субъективные – осознание человеком своего социального происхождения, политика государства.

Тест «Человек и общество» Профиль

Вариант № 1

1. Определение: «Совокупность идей, взглядов, теорий, а также чувств, привычек и нравов определённой социальной общности или группы» относится к понятию

А) общественное сознаниеБ)общество

В) обыденное сознание Г) идеология

2. Иван - высокий, худощавый, с красивыми чертами лица, мужественный, расчётливый, медлительный и осторожный. Всё это характеризует Ивана как

А) личность Б) гражданина В) индивидуальность Г) профессионала

3. В обществе Р. распространена автоматизация производства, успешно осуществляется компьютеризация. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод, что общество Р.- постиндустриальное?

А) основной продукт производства - промышленные изделия

Б) основной фактор производства - знания

В) широкое применение механизмов, технологий

Г) классовое деление общества

4. Какой признак характеризует традиционное общество?

А) интенсивная урбанизация Б) преобладание приписанного социального статуса

В) высокая социальная мобильность Г) рост уровня потребления

5. К осмысленным побудителям деятельности человека относятся

А) привычки Б) влечения В) мотивы Г) эмоции

6. Верны ли следующие суждения о сходстве и различии человека и животного?

А. Муравьи и другие «социальные» животные трудятся так же, как и люди.

Б. Все особи животных, в отличие от людей, всегда действуют согласно генетической программе.

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны

7. Основа человеческого существования - это

А) дружба Б) любовь В) потребительство Г)деятельность

8. Запишите слово, пропущенное в схеме.

Типы ……………………….

традиционное

индустриальное

постиндустриальное

9. Какая характеристика не подходит для традиционного общества:

А) низкий уровень социальной мобильности

Б) господство религии, обычаев и традиций

В) аграрный характер экономики

Г) глобализация жизни

10. Нужда человека, в чем либо, это:

А) способности Б) деятельность В) потребности Г) интерес Д) ценности

11. Характерной чертой постиндустриального общества является:

А) расширение промышленного производства

Б) замедление темпов развития

В) создание массовой культуры

Г) использование компьютерных технологий

12. Возникновение транснациональных корпораций в современном обществе, развитие международной торговли служат проявлением тенденции:

А) модернизации Б)глобализации В) демократизации Г) информатизации

13. Переход к постиндустриальному обществу характеризуется:

А) формированием рыночной экономики

Б) ограничением социальной мобильности

В) развитием средств массовой коммуникации

Г) организацией фабричного производства

14. Верны ли следующие суждения о процессе глобализации?

А) развитие массовых коммуникаций делает современный мир более целостным

Б) все глобальные проблемы являются следствием экономической интеграции

1) верно только А 2) верно только Б 3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны

15. Общественный прогресс выражается в:

А) поступательном развитии общества Б) связях общества и природы

В) устойчивости форм общественной жизни Г) системном устройстве общества

16. При переходе от традиционного общества к индустриальному:

А) упрочилось преобладание сельского хозяйства над промышленностью

Б) возросло значение науки и образования

В) усилились сословные различия

Г) возросло значение коллективистских ценностей в противовес ценностям индивидуальной свободы

17. Что из перечисленного характеризует современное западное общество?

А) аграрный тип общества

Б) неразвитость институтов частной собственности

В) особая ценность человеческой индивидуальности

Г) преобладание коллективных форм сознания

18. В основе цивилизационного подхода к изучению общества:

А) выделение общего Б) выделение особенного

В) развитие разума Г) развитие нравственности.

19. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к индустриальному обществу. Найдите два термина, выпадающих из общего ряда, и запишите цифры под которыми они указаны.

1. Массовая культура, 2. Технология, 3. Община, 4. Частная собственность, 5. Касты, 6. Закон, 7. Классы, 8. Экологический кризис, 9. Права и свободы человека.

КЛЮЧ к Тесту «Человек и общество» 10 класс. Профиль

Вариант № 1

1- А 2- В 3- Б 4- Б 5- В 6- 2 7- Г 8- Общества 9- Г 10- В

11- Г 12- Б 13- В 14- 1 15- А 16- Б 17- В 18- Б 19- 3,5

Социальная структура общества - это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой, упорядоченных относительно друг друга социальных общностей, слоев, групп, а так же конкретных индивидов.

Т.Парсонс так определил социальную структуру - это система статусов в данном обществе. Статусы связаны с определенными правами и обязанностями, причем права и обязанности, предписанные разным статусам будут распределяться неравномерно, что создает неравное положение различных слоев, групп или отдельных индивидов в обществе. Относительно неравное положение отдельных индивидов, групп и слоев в обществе определяется как социальное неравенство. Итак, социальное неравенство характеризует относительное положение отдельных личностей, социальных слоев и групп и связано с положением, при котором люди не имеют равного доступа к таким социальным благам, как деньги, власть, престиж в обществе. Упорядоченное и организованное неравенство получило название стратификации.

Социальная стратификация - это система социального неравенства. Социальная стратификация - это распределение общественных групп в иерархически упорядоченном ранге (то есть по возрастанию или убыванию какого либо признака). Основой стратификации могут выступать такие признаки, как богатство, престиж, власть, профессия, квалификационные навыки, образование, социальные нормы, модели поведения и т.п.

Социальная стратификация по-разному понимается в различных теоретических системах. Первоначально идея стратового представления социальной структуры имела ярко выраженный идеологический оттенок и была призвана нейтрализовать Марксову идею классового идея общества и доминирования в истории классовых противоречий. Но постепенно идея выделения социальных слоев в качестве составляющих общества элементов утвердилась в социальной науке, ибо она действительно отражала объективные различия разных групп населения в рамках отдельно взятого класса. Объективный смысл этой идеи усиливался также и за счет повышенной социальной мобильности, что приводило к явному размыванию четких межклассовых границ.

Теории Социальной стратификации возникли в противовес марксистко-ленинской теории классов и классовой борьбы. Буржуазные социологи игнорируют место социальных групп в системе общественного производства и, прежде всего отношение собственности как главный признак классового деления общества. Классы, социальные слои и группы они выделяют на основе таких признаков, как образование, психология, бытовые условия, занятость, доходы и так далее. При этом различают «одномерную стратификацию», когда группы определяются на основе какого-либо одного признака, и «многоизмеримую стратификацию», определяемую совокупностью признаков.

Большинство буржуазных теорий стратификации отрицает раскол капиталистического общества на антагонистические классы - буржуазию и пролетариат. Взамен этого выдвигаются концепции о разделении общества на «высшие», «средние» и «низшие» классы. Теории стратификации тесно связаны с буржуазными концепциями социальной мобильности, согласно которым якобы неизбежное существование неравенства в любом обществе и более или менее свободное перемещение людей в системе социальной стратификации в соответствии с их личными способностями и усилиями обеспечивают устойчивость социальной системы и делают «излишней» классовую борьбу. Вместе с тем они содержат важный фактический материал о многообразных социальных различиях в капиталистических странах.

В западной социологии выделяют несколько концепций стратификации. Западногерманский социолог Р.Дарендорф предложил в основу социальной стратификации положить понятие «авторитет», которое, по его мнению, наиболее точно характеризует отношения власти и борьбу между социальными группами за власть. На основе этого подхода он представляет структуру общества состоящей из управляющих и управляемых. Первых, в свою очередь, делит на управляющих-собственников и управляющих несобственников или бюрократов-менеджеров. Вторых он также подразделяет на две подгруппы: высшую, или рабочую аристократию, и низшую - низкоквалифицированных рабочих. Между этими основными группами он помещает так называемый «новый средний класс».

Американский социолог Л.Уорнер предложил свою гипотезу социальной стратификации. В качестве определяющих признаков группы он выделил 4 параметра: доход, престиж профессии, образование, этническую принадлежность. На основе этих признаков правящую элиту он подразделил на шесть групп: высшую, высшую промежуточную, средне-высшую, средне-промежуточную, промежуточно-высшую, промежуточно-промежуточную.

Другой же американский социолог Б. Барбер провел стратификацию по 6 показателям: 1) престиж, профессия, власть и могущество; 2) уровень дохода; 3) уровень образования; 4) степень религиозности; 5) положение родственников; 6) этническая принадлежность.

Концепции стратификации, в отличие от марксистской идеи, идеи классов и построения бесклассового общества, не постулируют социального равенства, наоборот, они рассматривают неравенство как естественное состояние общества, поэтому страты не только различаются по своим критериям, но и размещаются в жесткой системе подчинения одних слоев другим, привилегированного положения высших и подчиненного положения низших. В дозированной форме допускается даже идея некоторых социальных противоречий (развиваемых в теориях конфликта), которые нейтрализуются возможностями социальной мобильности, прежде всего мобильности вертикального типа. Что же «ориентирует» большие социальные группы? Оказывается, неодинаковая оценка обществом значения и роли каждого статуса или группы. Сантехник или дворник ценятся ниже адвоката и министра. Следовательно, высокие статусы и занимающие их люди лучше вознаграждаются, имеют больший объем власти, выше престиж их занятия, более высоким должен быть и уровень образования. Вот мы и получили четыре главных измерения стратификации - доход, власть, образование, престиж. Понятие социального слоя приобретает более конкретный смысл и значение. Суть не в том, сколько точно слоев, а в том, что они действительно фиксируют различные группы людей, отличающиеся по имущественному, ролевому, статусному и прочим социальным признакам.

Социальные слои могут различаться по своей мощности. Одни из них могут быть более мощными, приближаясь по своему значению к понятию класса, другие более тонкими, представляя внутри - или межклассовые прослойки. К первым можно отнести буржуазию, делящуюся на крупную, среднюю и мелкую; рабочий класс, включающий в себя рабочую аристократию и пролетариат; крестьянство, также дифференцирующееся на различные слои и т.д.

Следовательно, социальная стратификация - это «дифференцирующее ранжирование индивидов данной социальной системы», это «способ рассмотрения индивидов как занимающих более низкое или более высокое социальное место друг относительно друга в некоторых социально важных аспектах».

Таким образом, социальная структура возникает по поводу общественного разделения труда, а социальная стратификация - по поводу общественного распределения результатов труда, т. е. социальных благ. Понятие социального слоя, стратификации и социальной мобильности, дополняя понятия класса и классовой структуры общества, конкретизируют общее представление о структуре общества и помогают детализировать анализ социальных процессов в рамках тех или иных экономических и социально-политических формаций.

Рассматривая динамику социальной стратификации, соотношение факторов преемственности и развития, оценим наиболее общие проблемы трансформации социальной структуры российского общества. Одним из важных моментов социоструктурной динамики является изменение сравнительной роли и конкретного содержания критериев стратификации общества. Основными критериями этой стратификации принято считать:

- - Политический потенциал общественных групп, выражающийся в объеме их властных и управленческих функций;

- - Экономический потенциал, проявляющийся в масштабах их собственности;

- - Социокультурный потенциал, отражающий уровень образования, квалификации и культуры, особенности образа и качества жизни.

Названные критерии в известной степени связаны, но вместе с тем образуют относительно самостоятельные «оси» стратификационного пространства. Понятия политического, экономического и социокультурного потенциала общественных групп приложимы к большинству современных обществ, но и их конкретное социальное содержание, и относительный «вклад» в групповые социальные статусы в каждом обществе специфичны.

Социальное неравенство - условия, при которых люди имеют неравный доступ к таким соц-ым благам, как деньги, власть и престиж; это - некоторые типы взаимоотношений людей: личностное неравенство, неравенство возможностей достигнуть желаемых целей (неравенство шансов).

Социальное неравенство явл-ся причиной и следствием социальной стратификации . Основным измерителем неравенства выступает количество ликвидных ценностей, в совр-ом общ-ве эту функцию обычно вып-ют деньги. Количество денег определяет место индивида или семьи в социальной стратификации.

Социальное неравенство во властных отношениях проявл-ся в возможности определенного соц-го субъекта (соц-го слоя, или страты) в своих интересах определять цели и направленность деятельности других соц-ых субъектов (безотносительно к их интересам), распоряжаться матер-ыми, информац-ми и статусными ресурсами общества, формировать и навязывать правила и нормы поведения. Ключевое значение в измерении соц-го неравенства властными отношениями принадлежит распоряжению ресурсами, что позволяет властвующему субъекту подчинять себе др. людей.

Социальное неравенство по уровню образования и престижу соц-го статуса, профессии, должности, роду занятия определяется неравенством стартовых условий или неравноценностью условий развития различных соц-ых слоев и страт (реальной несправедливостью, ущемлением естес-ых челов-их прав, созданием искус-ых соц-ых барьеров, монополизацией условий и правил соц-гопроизводства).

Социальное неравенство характеризует не столько функциональные сферы общества и их организацию, сколько соотносительное положение отдельных лич-тей и соц-ых групп. Сам по себе такой подход к выделению социальной структуры предполагает сравнение, оценку, конкретизацию и персонификацию субъектов, вследствие чего теории социального неравенства зачастую не лишены идеологической предвзятости, ценностных предпочтений и конфликтологических трактовок авторов.

Теории социального неравенства подразделяются на два принципиальных направления: функционалистское и конфликтологическое (марксистское).

Функционализм, в традициях Э. Дюркгейма, выводит социальное неравенство из разделения труда: механического (природного, половозрастного) и органического (возникающего вследствие обучения и профессиональной специализации). Поскольку стратификация рассматривается как продукт разделения труда, функционалисты считают, что социальное неравенство определяется в первую очередь значимостью и престижем функций, выполняемых для общества.

В совр общ-ве Профессия стала определ-им критерием социального расслоения и профес-ый статус отдел.о человека или социальной гр. тесно связан с такими основаниями стратификации, как доходы, власть и престиж. Поэтому образование рассм-ется как источник приращения социального капитала личности, возможность получить хорош. профессию, обеспечить более выс. уровень жизни, обрести новый статус.

В марксизме основное внимание уделяется проблемам классового неравенства и эксплуатации. Соответствующим образом в конфликтологических теориях обычно подчеркивается доминирующая роль в системе социального воспроизводства дифференцирующих (подразделяющих общество на группы и слои) отношений собственности и власти. Эта логика описания неравенства хорошо применима к динамичным транзитивным обществам, переживающим революции и реформы, поскольку передел социальной структуры и изменение общих «правил игры» всегда связаны с институтами власти – собственности. От того, кому достается контроль над значимыми общественными ресурсами и на каких условиях, зависят характер формирования элит и характер перелива социального капитала (принудительный или трастовый, эксплуататорский или эквивалентный).

Рассматривая личность как активного творца социума (как субъекта, производителя, источник постоянных изменений общества), можно представить неравенство как социальное благо, способ выравнивания стартовых позиций вследствие конкуренции, как механизм закрепления вновь завоеванного социального положения и сопровождающих его привилегий, систему стимулирования (вознаграждения и наказания), условие приоритета «пассионарности», поддержания потенциала выживания, социальной активности, творчества, инновации.

Неравенство несправедливо, так как все люди имеют равные права; во-вторых, неравенство справедливо, так как позволяет дифференцированно и адресно компенсировать социальные затраты разных людей.

Классики «классики» (О. Конт, Г. Спенсер), «модерна» (М. Вебер, П. Сорокин, Т. Парсонс) и постмодернистской соц-ии (например, П. Бурдье) прямо говорят о фундаментальности и нерушимости принципа социального неравенства и его высокой функциональной значимости для организации общностей. Видоизменения претерпевают конкретные формы неравенства, сам принцип проявляется всегда.

Т. Парсонс концентрирует внимание на уникальных и потому фундаментальных функциях социальной системы, которые по этой причине приобретают характер социальной монополии. Незаменимость, обязательность и качественное различие этих функций предопределяют специализацию и профессионализацию (закрепление) за ними обособленных социальных групп, где энергетически насыщенные (экономические, производящие) общности подчиняются информационно насыщенным (политическим, правоподдерживающим, культуровоспроизводящим).

М. Вебер считал, что процесс социального слоения и занятия более выигрышных позиций в обществе организован достаточно сложно, выделяя три координаты, определяющие положение людей и групп в социальном пространстве; богатство, власть, социальный престиж. Такая модель является не просто многофакторной, она знаменует переход от сфокусированного и линейного к пространственному исследовательскому видению проблемы, когда динамика социальных диспозиций фактически рассматривается как система векторных перемещений.

В современном мире формируется новая система отношений неравенства в социальном пространстве. Меняются соотношение форм собственности, институты власти, происходит исчезновение одних групп и слоев, возникновение других, дробление третьих, изменение социальной роли и статуса четвертых и т.д.

Тенденции трансформации социальной структуры в России определяются: 1) преобразованием институциональных основ, прежде всего появлением частной собственности и развитием на ее базе предпринимательства; 2) глубокими переменами в системе занятости (система планового формирования, распределения и использования рабочей силы уступает место не просто свободному, но «дикому» рынку рабочей силы; 3) снижением уровня жизни подавляющей части населения; 4) социальной аномией (разрушением одной ценностно-нормативной системы и несформированностью другой) и 5) социальной депривацией, ограничением либо лишением доступа к материальным и духовным ресурсам, необходимым для удовлетворения основных жизненных потребностей.

Основу современной социальной структуры составляют по-прежнему социальные группы советского общества – рабочий класс, крестьянство, интеллигенция (хотя изменились их социальная роль и количественные показатели); появились и новые социоструктурные слои.

Основные тенденции состоят в углублении социального неравенства (экономического, политического, социального) и маргинализации значительной части населения. Углубляется неравенство между регионами, достигая соотношения 1:10.

Процесс формирования новой социальной структуры и ее состава идет тремя путями, предопределенными базовыми изменениями форм собственности.

Первый путь – возникновение новых социальных общностей на основе плюрализации форм собственности: это специфические слои наемных рабочих и инженерно-технических работников, занятых в полугосударственном и частном секторах экономики по трудовым соглашениям или постоянно по договорам найма, работники смешанных предприятий и организаций с участием иностранного капитала и т.д.

Второй путь – изменение на базе трансформации государственной формы собственности положения традиционных классово-групповых общностей: их границ, количественно-качественных характеристик, возникновение пограничных и маргинальных слоев и т.д.

Третий путь – появление слоев-страт на основе взаимодействия различных форм собственности: менеджеров – нового управленческого слоя, новой элиты, средних слоев и т.д.

Социальная структура российского общества выглядит как «придавленный к основанию треугольник» (в отличие от «лимона» в развитых странах или «Эйфелевой башни» – в латиноамериканских); особое значение в ней приобретает состояние маргинальности, сопровождающее вынужденный переход человека из одной социально-профессиональной группы в другую и существенно изменяющее характеристики социально-профессионального статуса.

Появились «новые бедные». И ранее, в советское время, в стране было достаточно малообеспеченных. Но более квалифицированный, более сложный труд оплачивался выше, чем малоквалифицированный. Образование являлось одним из основных структурообразующих факторов. Вузовский диплом был фильтром для продвижения в должностной иерархии. Это, в свою очередь, обусловливало и более высокую оплату труда, а также и долю привилегий в получении дополнительных социальных льгот.

В исследованиях социальной структуры сейчас преобладают многомерные стратификационные модели с использованием таких критериев, как имущественное положение и доход, образование, позиция во властной структуре, социальный статус и престиж, самоиндентификация, т.е. комбинация объективных и субъективных критериев.

- Откуда берутся социальные различия?

- Почему существует социальное неравенство?

- Как решить проблему социального неравенства?

Невозможно найти двух одинаковых людей. Люди различаются но полу, возрасту, темпераменту, росту, цвету волос, по уровню интеллекта и многим другим признакам. Это биологические различия, они даны нам от природы.

Социальные различия

Жизнь в обществе также делает людей разными. Они отличаются по профессиям, доходам, образу жизни, образованию, политической и религиозной принадлежности и т.д. Это социальные различия, они связаны с жизнью человека в обществе, порождены общественными факторами: укладом жизни (городское и сельское население), разделением труда (работники умственного и физического труда), социальными ролями (отец, врач, политический деятель) и т.д.

Например, между бедными и богатыми, приезжими и местными жителями, учеником и учителем, горожанином и сельским жителем, врачами и политиками, начальниками и подчинёнными существуют социальные различия. А между родственниками, друзьями, пешеходами, высокими и низкими людьми, блондинами и брюнетами их нет.

Социальное неравенство

Социальное неравенство появилось в первобытных племенах и усилилось на последующих этапах развития общества.

В современном обществе выделяют большие социальные группы, различающиеся по величине дохода (богатства), по уровню образования, по профессии и характеру труда. Их называют классы, социальные слои.

В обществе существует социальное деление на группы богатых (высший класс), зажиточных (средний класс), бедных (низший класс).

Советуем запомнить!

Социальное неравенство - социальные различия, при которых отдельные люди, социальные группы находятся на разных ступенях социальной «лестницы», обладают неравными возможностями удовлетворения своих жизненных потребностей.

Прирождённые и приобретённые качества человека (интеллект, способности, воля, трудолюбие, характер, темперамент и др.), образование, профессия, уровень материального достатка, участие (или не участие) в управлении государством определяют социальное положение (статус) человека в обществе, его принадлежность к тому или иному социальному классу (слою).

К богатым, высшему классу относят тех, кто владеет большим имуществом, деньгами. Они находятся на верхней ступеньке социальной «лестницы», получают большие доходы, имеют крупную собственность (нефтяные компании, коммерческие банки и т.д.). Богатым человек может стать благодаря таланту и трудолюбию, получению наследства, удачной карьере.

Интересные факты

В любом обществе существует разница в доходах между богатыми и бедными. Например, по данным Организации Объединённых Наций в России доходы ю% самых богатых в 12,7 раза больше доходов ю% самых бедных россиян. В США этот показатель составлял 15,7.

Между богатыми и бедными находится средний класс людей зажиточных, обеспеченных денежными средствами. Они поддерживают достойный уровень жизни, позволяющий удовлетворять все разумные потребности (приобретать качественные продукты питания, дорогую одежду, жильё).

Бедные - низший класс - получают минимальный доход в виде заработной платы, пенсии, стипендии, социальных пособий. На эти деньги можно приобрести только наименьшее количество жизненных средств, необходимых для поддержания здоровья и жизнедеятельности человека (продукты питания, одежду и т.д.).

Умная мысль

«Благоразумен тот, кто не печалится о том, чего не имеет, и, напротив, рад тому, что имеет».

- - Демокрит, древнегреческий философ - -

Как вы думаете, почему этот памятник нищему, находящийся в норвежском городе Бергене, установили у входа в крупный банк?

Крайняя бедность - это нищета. Нищие способны удовлетворить только физические потребности, обеспечивающие выживание человека. Некоторые из них составляют так называемое социальное дно (бездомные, нищие, живущие попрошайничеством, люди, злоупотребляющие спиртными напитками, и наркоманы).

Дополнительное чтение

Социальное положение человека влияет на его здоровье и продолжительность жизни. К примеру, представители высшего класса в среднем живут дольше, чем средний класс и бедняки. Так как каждый шаг вверх по социальной «лестнице» даёт ощутимые результаты. Даже незначительное продвижение вперёд - повышение по службе или переезд из двухкомнатной квартиры в трёхкомнатную - приводит к улучшению здоровья. При этом перемены не обязательно должны быть материального свойства: всё, что повышает самооценку, несёт в себе позитивный эффект. Актёры, ставшие лауреатами премии «Оскар», в среднем живут на четыре года дольше, чем такие же популярные и обеспеченные артисты, не удостоившиеся высокой награды.

Зависть к людям, которые зарабатывают больше вас и находятся выше на социальной «лестнице», может способствовать развитию различных заболеваний.

Как вы считаете, что кроме социального положения может влиять на здоровье и продолжительность жизни человека?

Давайте подумаем: может быть, есть что-то хорошее в социальном неравенстве? Представим на секунду, что все люди социально равны. Всеобщее равенство лишает людей стимулов к продвижению вперёд, желания прилагать максимум усилий и способностей для выполнения обязанностей (люди будут считать, что получают за свою работу не больше того, что они получили бы, ничего не делая весь день).

Представители каких социальных классов изображены на фотографиях? Аргументируйте свой ответ.

Как решается проблема социального неравенства

Современное общество стремится сокращать разрыв в уровне доходов разных слоёв населения. Социальная сфера общества включает в себя различные учреждения и организации, оказывающие социальную помощь нуждающимся гражданам.

В этом плане социальная политика Российской Федерации предусматривает систему мер и государственных программ для повышения уровня и качества жизни всего населения, поддержку малообеспеченных, безработных, инвалидов, многодетных семей, пенсионеров, ветеранов войны и труда.

Социальная ориентация экономики предполагает выделение государственных средств на помощь широким слоям населения: обеспечение гарантированного прожиточного минимума, потребностей населения в услугах образования, здравоохранения, социальной защиты, приобретение жилья, регулирование занятости населения с тем, чтобы безработица была минимальной.

Подведём итоги

В обществе существуют социальные группы (классы, социальные слои), различающиеся по величине дохода, уровню образования, профессии, характеру труда. Современное государство стремится сокращать разрыв в уровне доходов разных слоёв населения.

Основные термины и понятия

Социальное неравенство.

Проверьте свои знания

- В чём причины существования в обществе такого явления, как социальное неравенство?

- Как называются социальные группы, различающиеся по величине дохода, уровню образования, профессии, характеру труда? Приведите примеры.

- Приведите конкретные примеры, доказывающие, что в современном обществе существуют социальные различия и социальное неравенство.

- В чём выражается социальная ориентация экономики? Раскройте её на примере нашей страны.

Практикум

- Завершите схему «Социальное неравенство» и дайте характеристику каждому классу.

- Существовало ли социальное неравенство в Древнем мире и в Средние века? Запишите в тетрадь не менее пяти аргументов, доказывающих вашу точку зрения.

- Что бы вы предложили сделать обществу, где много бедных людей? Сформулируйте 4-5 конкретных предложений. Обоснуйте своё суждение.

- Известен ли вам герой английских народных баллад Робин Гуд? Как вы думаете, добивался ли он устранения социального неравенства? Обоснуйте свой ответ.