Показатели использования основных средств предприятия. Коэффициент сменности, Коэффициент интегральной загрузки

определяется как отношение фактического количества произведенных в смену (сутки) изделий к суммарной мощности оборудования. Мощность оборудования определяется по техническим паспортам.

При выявлении неравномерности нагрузки на отдельные виды оборудования в потоке необходимо выяснить причины этого. При недостаточной загруженности оборудования (коэффициент интенсивности При перегруженности оборудования (коэффициент интенсивности > 1) возможны два варианта: 1) если такое оборудование успешно справляется с работой и перегрузка не сказывается отрицательно на качестве вырабатываемой продукции, то есть смысл эксплуатировать его с перегрузкой. В этом случае не требуется капвложений для приобретения и установки дополнительного оборудования с целью увеличения его мощности; 2) если такой путь нереален, то необходимо добавить оборудование для ликвидации «узких мест» в потоке с целью увеличения мощности или заменить его новым, более производительным.

Далее исследуется степень использования производственных мощностей предприятия в целом. Под производственной мощностью предприятия подразумевается максимально возможный выпуск продукции при достигнутом или намеченном уровне техники, технологии и организации производства. Степень использования производственных мощностей характеризуется следующими коэффициентами:

Ко = V год / Мп,

где Ко – общий коэффициент использования производственных мощностей; V год – плановый или фактический объем производства за год; Мп – среднегодовая производственная мощность предприятия.

Ки = V с / Мп.

где Ки – интенсивный коэффициент использования производственных мощностей; V с – среднесуточный выпуск продукции; Мп – среднесуточная производственная мощность.

Кэ = Ф1/ Ф2,

где Кэ – экстенсивный коэффициент использования производственных мощностей; Ф1 – фактический или плановый фонд рабочего времени; Ф2 – расчетный фонд рабочего времени, принятый при определении среднесуточной производственной мощности.

Еще по теме Коэффициент интенсивного использования оборудования:

- § 6. ПОКАЗАТЕЛИ, РЕЗЕРВЫ, ФАКТОРЫ И ПУТИПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Для характеристики использования основного капитала применяется система обобщающих, стоимостных, относительных и натуральных показателей (табл.). В условиях рыночной экономики наиболее общим показателем, характеризующим эффективность деятельности предприятия, является рентабельность капитала – отношение прибыли к авансированной среднегодовой стоимости основного и оборотного капитала. Этот показатель может быть определен по отношению к основным фондам и составлен в динамике.

К числу обобщающих показателей уровня использования основного капитала относятся фондоотдача и фондоемкость.

Фондоотдача выражает отношение стоимости продукции, изготовленной за год (или задругой период времени), к среднегодовой стоимости основных производственных фондов. Этот показатель может быть рассчитан по объему продаж, реализованной или отгруженной продукции.

Фондоемкость – величина, обратная фондоотдаче, она выражает отношение стоимости основных фондов к объему продукции.

При расчете этих показателей среднегодовую стоимость капиталаследует исчислять не как средне балансовую, а исходя из расчета среднегодовых цен .

Фондоемкость может быть определена на единицу продукции в натуральном выражении и на рубль ее стоимости.

Фондоотдача показывает, сколько продукции получено с каждого рубля действующего основного капитала; показатель фондоемкости отражает величину стоимости основных фондов, необходимую для получения данного объема продукции.

Показатели фондоотдачи (капиталоотдачи) применяются в основном для анализа уровня использования действующих фондов, а показатель фондоемкости – главным образом для планирования потребности в основных фондах и капитальных вложениях при перспективном планировании или разработке новых проектов.

Если стоимость основного капитала предприятия составляет 12 млрд. руб., а продукции выпущено за год на 24 млрд. руб. то фондоотдача составит 2 руб., а фондоемкость – 50 коп. Если фондоотдача увеличится на 20 коп, объем продукции составит 26,4 млрд. руб., а фондоемкость снизится до 45 коп., то прирост продукции за счет лучшего использования фондов составит: 12 (2,20–2.0) – 240 млн. руб. Относительная экономия капитальных вложений будет равна:

26,4 (50 – 45) = 1,33 млрд. руб.

Если предположить, что средняя выработка на предприятии составила 16 млн. руб., то относительное высвобождение работающих за счет лучшего использования основных фондов составит: (26,4 – 26.0): 16 = 150 чел. При среднегодовой заработной плате 7500 тыс. руб., экономия затрат на заработную плату составит:

7500 150= 1125 млн. руб.

Снижение себестоимости за счет амортизационных отчислений можно подсчитать, умножив экономию на капитальных вложениях на среднегодовую норму амортизации, сложившуюся на предприятии в базисном году. Предположим, что она составила 9%. Тогда 1,32 0,09 = 118,8 млн. руб.

Если в каждом рубле продукции 10 коп. составляла прибыль, то увеличение прибыли за счет роста фондоотдачи составило: (26,4 – 24,0) 0,1 = 240 млн. руб.

Даже на условном примере видно, что повышение фондоотдачи дает огромный экономический эффект.

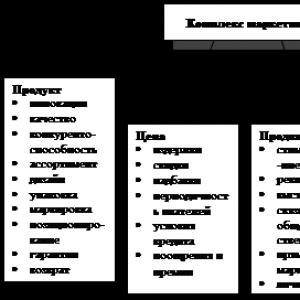

Все показатели использования основных средств могут быть объединены в три группы:

· показатели экстенсивного использования основных средств (уровень использования по времени);

· показатели интенсивного использования основных фондов (уровень использования по мощности (производительности) ;

· показатели интегрального использования основных средств, учитывающие совокупное влияние всех факторов - как экстенсивных, так и интенсивных .

К первой группе показателей относятся:

· коэффициент экстенсивного использования оборудования;

· коэффициент сменности работы оборудования;

· коэффициент загрузки оборудования;

· коэффициент сменного режима времени работы оборудования .

Коэффициент экстенсивного использования оборудования (К экст.) определяется отношением фактического количества часов работы оборудования к количеству часов его работы по плану, т.е.

Пример. Если за смену, продолжительность которой 8 ч. при планируемых затратах на проведение ремонтных работ 1 ч., фактическое время работы станка составило 5 ч., то коэффициент его экстенсивного использования будет равен 0,71 . Это означает, что плановый фонд времени работы станка использован лишь на 71%.

Коэффициент сменности работы оборудования определяется отношением общего количества отработанных оборудованием данного вида в течение дня станко-смен к количеству станков, работавших в наибольшую смену. Исчисленный таким образом коэффициент сменности показывает, во сколько смен в среднем ежедневно работает каждая единица оборудования.

Пример: Упрощенный способ расчета коэффициента: в цехе установлено 270 единиц оборудования, из которых в первую смену работало 200 станков, во вторую - 190. Коэффициент сменности составит 1,44 [(200+190) : 270].

Предприятия должны стремиться к увеличению коэффициента сменности работы оборудования, что ведет к увеличению выпуска продукции при тех же наличных фондах.

Коэффициент загрузки оборудования характеризует использование оборудования во времени. Устанавливается он для всего парка машин, находящихся в основном производстве, и рассчитывается как отношение трудоемкости изготовления всех изделий на данном виде оборудования к фонду времени его работы. Таким образом, коэффициент загрузки оборудования в отличие от коэффициента сменности учитывает данные о трудоемкости изделий. На практике коэффициент загрузки обычно принимают равным величине коэффициента сменности, уменьшенной в два раза (при двухсменном режиме работы) или в три раза - при трехсменном режиме.

В нашем примере: Кзагр = 1,44: 2 = 0,72.

На основе показателя сменности работы оборудования рассчитывается и коэффициент использования сменного режима времени работы оборудования. Он определяется делением достигнутого в данном периоде коэффициента сменности работы оборудования на установленную на данном предприятии (в цехе) продолжительность смены.

В нашем примере: Если продолжительность смены на предприятии 8 ч., то данный показатель составит 0,18 (Ксм.р = 1,44: 8 = 0,18).

Однако процесс использования оборудования имеет и другую сторону. Помимо его внутрисменных и целодневных простоев важно знать, насколько эффективно используется оборудование в часы его фактической загрузки. Оборудование может быть загружено полностью, может работать на холостом ходу и в это время вообще не производить продукции, а может, работая, выпускать некачественную продукцию. Во всех этих случаях, рассчитывая показатель экстенсивного использования оборудования, формально мы получим высокие результаты. Однако, как видно из приведенных примеров, они еще не позволяют сделать вывод об эффективном использовании основных фондов.

Полученные результаты должны быть дополнены расчетами второй группы показателей - интенсивного использования основных фондов, отражающих уровень их использования по мощности (производительности) .

Коэффициент интенсивного использования оборудования определяется отношением фактической производительности основного технологического оборудования к его нормативной производительности, т.е. прогрессивной технически обоснованной производительности. Для расчета этого показателя используют формулу:

Пример. В течение смены станок фактически проработал 5 ч. Вычисляя теперь коэффициент интенсивного использования оборудования, мы абстрагируемся от 3 ч. простоев станка и анализируем эффективность его эксплуатации в течение 5 ч. работы. Предположим, что по паспортным данным выработка станка составляет 100 ед. продукции в час, а фактически за 5 ч. работы она составила 80 ед. продукции в час. Тогда Кинт. - 80:100 =0,8. Это означает, что по мощности оборудование использовалось лишь на 80%.

К третьей группе показателей использования основных фондов относятся коэффициент интегрального использования оборудования ., показатели фондоотдачи и фондоемкости продукции.

Коэффициент интегрального использования оборудования определяется как произведение коэффициентов интенсивного и экстенсивного использования оборудования и комплексно характеризует эксплуатацию его по времени и производительности (мощности).

В нашем примере: Кэкст "= 0?71. K„HT = 0^8, следовательно, коэффициент интегрального использования оборудования будет равен: Кинт.ф = 0,71 X 0,8 = 0,57.

Таким образом, значение этого показателя всегда ниже значений двух предыдущих, так как он учитывает одновременно недостатки и экстенсивного, и интенсивного использования оборудования. С учетом обоих факторов станок используется лишь на 57%.

|

КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - показатель, характеризующий степень производительного использования активной части производственных основных фондов. Рассчитывается по времени, мощности (производительности) и объему произведенной продукции или выполненной работы. Коэффициент использования оборудования по времени определяется путем деления времени фактической работы оборудования на плановый фонд времени, т. е. на количество часов работы оборудования, предусмотренное планом с учетом числа календарных дней в периоде, праздничных и выходных, установленного режима работы, продолжительности смены, а также времени на планово-предупредительный ремонт. Если станок должен был работать в данном месяце 160 часов, а практически из-за простоев, не предусмотренных планом потерь рабочего времени, работал 150 часов, то коэффициент использования оборудования по времени (коэффициент экстенсивной нагрузки) равен 93,8 % (6,2 % - потери станочного времени). Важно обеспечить работу оборудования не только без простоев, но и с установленной мощностью, производительностью. Если на станке по нормам должно обрабатываться шесть однотипных деталей в час, а фактически обрабатывается только пять, то коэффициент использования оборудования по мощности (коэффициент интенсивной нагрузки) равен 83,3 %. (5: 6=0,833). Использование мощности оборудования зависит от его состояния, своевременного и качественного ухода, от квалификации и старательности работников. Коэффициент использования оборудования по объему работы (коэффициент интегральной нагрузки) отражает как время, так и степень использования его мощности и равен отношению объема фактически произведенной на нем продукции к плановому объему, который дол жен быть получен при работе без простоев и с установленной мощностью. Если на станке по плану предусмотрено обработать 960 деталей за месяц, а фактически обработано 750, то обобщающий, интегральный коэффициент использования оборудования равен 78,1 % (произведение коэффициентов использования оборудования по времени и по мощности: 0,938X0,833). Повышение коэффициента использования оборудования - важнейшая предпосылка интенсификации производства, увеличения выпуска продукции на действующих мощностях. На XXVII съезде партии отмечалось: «Плановым и хозяйственным органам, коллективам предприятий необходимо сделать все возможное, чтобы созданные мощности действовали на проектном уровне. Только в тяжелой промышленности его позволило бы почти удвоить темпы прироста продукции» (Материалы XXVII съезда КПСС, с. 41). Повышение коэффициента использования оборудования достигается за счет ликвидации простоев, увеличения коэффициента сменности, совершенствования профилактического ремонта и ухода за оборудованием, укрепления дисциплины трудовой, роста квалификации рабочих. Повышению коэффициента использования оборудования способствует также вывод из эксплуатации и реализация малопроизводительного, незагруженного оборудования на основе аттестации рабочих мест. Источник: Краткий экономический словарь, М., 1987 |

Коэффициент интенсивного использования

оборудования (К инт.) = Фактический выпуск продукции (услуг) за единицу времени работы оборудования (фактически достигнутую производительность)/Возможный обьем продукции (услуг), который мог бы быть выполнен при полном использовании мощности (пропускной способности) за время по расписанию или календарное время

Ки = Qф / Qв

Коэффициент интенсивного использования оборудования характеризует степень производительного использования конкретного оборудования и сооружений связи, отражает те резервы, которые имеются на рабочих местах и могут быть использованы. В большинстве случаев он зависит от качества организации работы, а также от нагрузки на рабочем месте.

Также к показателям использования основных производственных фондов относится:

Коэффициент задействованного оборудования = отношение фактически задействованого оборудования к всему оборудованию (включая резервное и находящееся на складе)

Кз = Фз/ ∑Ф

1-3- показатели могут расчитоватся как для предприятия в целом, так и по отдельным видам продукции.

Однако использование только конкретных видов производственного оборудования и сооружений не дают полного представления о степени использования основных фондов по отрасли связи (подотраслям и предприятиям) в целом. Поэтому для характеристики степени использования основных производственных фондов в масштабе предприятий, подотраслей и всей отрасли связи применяются сводные стоимостные показатели. Основным стоимостным показателем является показатель фондоотдачи (Кн), который характеризует общий уровень использования основных фондов. Он определяется по предприятию отношением доходов от основной деятельности за год (Д) к среднегодовой стоимости основных фондов (ф), т.е.

Фондоотдача

h = Д/Ф или h = Д/Q

Показатель фондоотдачи характеризует величину обьема услуг приходящуюся на 1 грн. стоимости ОФ.

Обратный показатель фондоотдачи является фондоемкость. Фондоемкость показывает какое количество фондов необходимо для получения единицы дохода:

Фондоемкость

К = Ф/Д или К = 1/ h

И последний показатель использования основных производственных фондов это фондовооруженность – характеризует обеспеченность работников средствами труда:

Фондовооруженность

где Ш – среднесписочная численность штата (кол-во работников)

Эти 3 показателя расчитываются для предприятия в целом.

Структура и показатели использования оборотных средств

предприятия связи

В совокупности оборотные фонды в сфере производства и сфере обращения называются оборотными фондами. Невещественный характер продукции услуг связи отражается на составе и стуктуре оборотных средст предприятия. Если на предприятиях промышленности в составе оборотных фондов наибольшую долю составляют производственные запасы материалов и сырья, а в составе обращения – готовая продукция, то в составе оборотных средств предприятий связи отсутствует незавершенное производство продукции, а запасы материалов используются не для производства продукции, а для обслуживания средств связи.

Оборотные средства предприятий связи подразделяются на:

— нормируемые (материалы, топливо, форменная одежда), по которым утверждаются нормативы потребления или использования;

— ненормируемые (денежные средства предприятий, находящиеся на счетах в банке, дебиторская задолженность клиентов за услуги связи).

Норма оборотных средств характеризует число дней, на которые у предприятия должен быть запас оборотных средств для бесперебойной работы.

Норма оборотных средств устанавливается в различных относительных величинах (например, на материалы и топливо в днях, на запасные части в % стоимости соответствующих видов ОФ).

Для характеристики оборотных средств применяются следующие виды показателей:

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств , определяемый от основной стоимости и среднегодовой величины оборотных средств предприятия:

К об = Д/ Обф ср

где Д – доход от основной деятельности, либо Q – обьем реализованной продукции

Обф ср – среднегодовая величина оборотных средств.

Скорость оборота , коэффициент характеризующий длительность одного оборота в днях:

W = Т/ Коб или W = 360/ Коб

Вопросы по теме:

1. Что такое основные фонды? Какова их роль в производстве?

2. Что такое производственные фонды?

3. Как классифицируются основные фонды?

4. Что такое структура основных фондов?

5. Перечислите виды износа основных фондов?

6. Дайте определение физическому износу ОПФ? Как он рассчитывается.

7. Дайте определение моральному износу? Его расчет.

8. Что такое амортизация ОПФ?

9. Как рассчитывается годовая норма амортизации?

10. Назовите показатели использования ОПФ?

11. Как рассчитывается фондоотдача, фондоемкость и фондовооруженность?

12. Дайте определение коэффициенту экстенсивного использования оборудования.

13. Дайте определение коэффициенту интенсивного использования оборудования.

14. Назовите пути повышения эффективности использования ОПФ.

Совет 1: Как рассчитать коэффициент использования

Что такое оборотные средства предприятия связи?

16. Дайте определение нормированию оборотных средств?

17. Назовите показатели использования оборотных средств?

Предыдущая12345678910111213141516Следующая

ПОСМОТРЕТЬ ЕЩЕ:

В цехе завода установлено 120 станков.

Режим работы цеха 2-ух сменный.

Продолжительность смены 8 часов.

Годовой объем выпуска продукции 960 тыс.

Расчет коэффициентов использования производственной мощности. 1 страница

изделий, производственная мощность цеха 1100 тыс. изделий.

Определите коэффициенты сменности работы станков, коэффициенты экстенсивной, интенсивной и интегральной загрузки.

Известно, что в первую смену работают 100 станков, во вторую смену 90 станков.

Количество рабочих дней в году- 250, время фактической работы 1 станка за год 3150 часов.

Решение:

Рассчитаем коэффициент сменности работы станков (Ксм), как отношение фактически отработанного числа станкосмен за период к максимально возможному числу станкосмен на установленном оборудовании за одну смену того же периода:

N i - число станкосмен в i-ю смену, при этом суммирование ведётся по всем сменам данного периода;

n - максимально возможное число станкосмен на установленном оборудовании за одну смену того же периода.

Коэффициент экстенсивного использования оборудования (К экст) рассчитывается как отношение фактического количества часов работы оборудования к количеству часов его работы по плану (нормативу):

Т об.ф и Т об.пл - соответственно фактическое и плановое время работы оборудования,

t см - продолжительность смены.

Коэффициент интенсивности использования оборудования рассчитывается по формуле:

В ф - фактическая выработка оборудованием продукции в единицу времени;

В н - технически обоснованная нормативная выработка оборудованием продукции в единицу времени (паспортные данные оборудования).

Определим показатель, объединяющий экстенсивные и интенсивные резервы. Таким обобщающим показателем служит интегральный коэффициент использования оборудования, который характеризует использование оборудования, как по времени, так и по мощности.

К и = К экст × К инт = 0,7875 × 0,873 = 0,687

В результате вычислений можно сделать вывод, что на предприятии имеются резервы для увеличения производительности оборудования и неиспользованные резервы времени.

Коэффициент сменностиКоэффициент экстенсивной загрузкиКоэффициент интенсивной загрузкиКоэффициент интегральной загрузки

Поиск Лекций

Задача 2.

Определить размер годовых амортизационных отчислений, если известно :

1) Среднегодовая стоимость основных средств определяется на основе их первоначальной стоимости с учетом ввода и ликвидации ОС в течение года:

Фср.г = Фо+Фвв*ЧМ/12 – Фвыб*(12-М)/12

Фср.г = 8960+1000*6/12 – 760*(12-8)/12 = 9206,67 тыс. руб.

где Фср.г – среднегодовая стоимость ОС, тыс.руб.

Фо – первоначальная стоимость ОС, тыс.руб.

Фвв – стоимость вводимых ОФ в течение года, тыс.руб.

ЧМ – число месяцев функционирования введенных ОС

Фвыб – стоимость выбывающих в теч. года ОС, тыс.руб.

М – кол-во месяцев функционирования выбывших ОС.

2) Годовые амортизационные отчисления:

Аг = Фср.г*На/100 = 9206,67*13%/100 = 1196,87 руб.

Ответ: среднегодовая стоимость ОС составляет 9206,67 тыс. рублей, годовые амортизационные отчисления – 1196,87 рублей.

Задача 4(д)

Определить коэффициент интегрального использования оборудования, если известно:

Токарные и фрезерные станки работают в две смены, сверлильные – в одну смену. Токарные и фрезерные станки простаивают в ремонте в течение года 365 ч каждый, сверлильные – по 276 ч. В году 240 рабочих дней, продолжительность смены – 8 часов.

Алгоритм решения:

1. Определить фактическое время работы каждого вида оборудования.

2. Определить режимное время работы оборудования.

3. Найти коэффициент экстенсивного использования оборудования

4. Найти коэффициент интегрального использования оборудования

Решение:

По этим данным мы можем рассчитать объём номинального (режимного) и эффективного фондов времени работы оборудования. Затем (в зависимости от цели расчёта) можем вычислить два вида коэффициентов экстенсивной загрузки оборудования: коэффициент использования режимного фонда времени и коэффициент эффективного фонда времени соответственно. Номинальный режимный фонд вычисляется по формуле Т ном = (Д в году – Д выходных)*t режим сменности), а эффективный фонд времени работы оборудования: (Т эфф = Т ном – Т рем).

F ном (ток) = 240*16*25 = 96000

F ном (сверл) = 240*8*12 = 23040

F ном (фрез) = 240*16*10 = 38400

F эф (ток) = 240*16*25 – 365*25 = 96000 – 9125 = 86875

F эф (фрез) = 240*16*10 – 365*10 = 38400 – 3650 = 34750

F эф (сверл) = 240*8*12 – 276*12 = 23040 – 3312 = 19728

Так как сведений о фактически отработанном времени оборудования нет, если взять объём годовой производственной программы предприятия за фактически отработанное время, по формуле получим:

k э э = 68000 / 86875 = 0,78 k э э = 120000 / 141353 = 0,85

k э э = 22000 / 19728 = 1,12

k э э = 30000 / 34750 = 0,86

k и = 0,78 * 0,8 = 0,62 k и = 0,85 * 0,8=0,68

k и = 1,12 * 0,8 = 0,90

k и = 0,86 * 0.8 = 0,69

k э э = 68000 / 96000 = 0,71 k э э = 120000 / 157440 = 0,76

k э э = 22000 / 23040 = 0,95

k э э = 30000 / 38400 = 0,78

k и = 0,62 * 0,8 = 0,50 k и = 0,76 * 0,8 = 0,61

k и = 0,90 * 0,8 = 0,72

k и = 0,69 * 0,8 = 0,55

Ответ: коэффициент интегрального использования оборудования, без учёта временных затрат на ремонт, k и = 0,61 (оборудование используется на 61 %); а коэффициент интегрального использования оборудования, с учётом временных затрат на ремонт, k и = 0,68 (оборудование используется на 68%).

Задача 6

Определить изменение длительности оборота оборотных средств

Решение:

1. Определить продолжительность одного оборота отчётного года.

Из формулы получаем, что Т об = (500 тыс.руб. * 360 дней) /15руб.= 12 дня.

2. Увеличение выпуска продукции составило 20%, а увеличение норматива оборотных средств – 10%. Следовательно, сумму предполагаемого увеличения норматива оборотных средств и готовой продукции можно сосчитать следующим образом:

Q г пр 2 = 15млн.руб + 15 млн.руб * 0.2 = 18 млн.руб

К об 2 = 500 тыс.руб + 500 тыс.руб* 0,1 = 550 тыс.руб

3. Определить необходимое изменение длительности оборота оборотных средств.

Т об 2 = (К об 2 * F пд) / Q г пр 2 = (550 000* 360) / 18 000 000 = 11 дня; следовательно, необходимое изменения 12 – 11 = 1 день.

Ответ: изменение длительности оборота оборотных средств составляет 1 дня.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ….

(Q г пр 2 = 15млн.руб + 15 млн.руб * 0.2 = 6 млн.руб

К об 2 = 500 тыс.руб + 500 тыс.руб* 0,1 = 100 тыс.руб

3. Определить необходимое изменение длительности оборота оборотных средств.

Т об 2 = (К об 2 * F пд) / Q г пр 2 = (100000* 360) / 6 000 000 = 6 дней); следовательно, необходимое изменения 12 – 6 = 6 дней)

Задача 9

Определить снижение трудоемкости, высвобождение рабочих и рост годовой производительности труда за счет проведения ряда оргтехмероприятий в предшествующем году.

Решение:

1) Время, затраченное на производство всего объёма продукции в текущем и плановом году, (то есть трудоёмкость производства в часах), равно:

Т е 1 = 56 000 шт * 29 мин =1 624 000 мин = 27 067 часов (текущий год)

Т е 2 = 56 000 шт * 22 мин =1 232 000 мин = 20 533 часов (планируемый год)

2) Так как для того, чтобы рассчитать среднесписочную численность работников, в условии задачи не хватает данных (количества человек (по дням), которые приходили на работу в течение года), определим явочную численность рабочих по формуле .

Р яв 1 = 27067 ч. / (1750 ч. * 1.2) = 12,89 (численность рабочих в текущем году)

Р яв 2 = 20533 ч. / (1750 ч. * 1.2) = 9,78 (численность рабочих в планируемом году)

3) Высвобождение Ф рабочих = 12,89 – 9,78 = 3,11 ≈ 3 человека

4) Выработка на одного рабочего по формуле :

В 1 = 56 000 / 27067 ~ 2 шт. деталей / в час (текущий год)

В 2 = 56 000 / 20533 = 2,7~3 шт. деталей / в час (планируемый год)

5) Трудоёмкость по формуле :

Т е 1 = 27067 / 56 000 = 0,5 часа / на деталь (текущий год)

Т е 2 = 20533 / 56 000 = 0,4 часа / на деталь (планируемый год)

Снижение трудоёмкости вычисляется по формуле: I тр. = (Т текущ. – Т план.) / Т план. * 100%

I тр. = (27067 – 20533) / 20533 * 100% = 31,9 %.

6) Рост годовой производительности труда: I пр = В текущ 1 / В план 2 * 100%

I пр = 2 / 2,7 * 100 % = 74 %.

Ответ: снижение трудоёмкости – 31,9 %; высвобождение рабочих ≈ 3 человека; рост годовой производительности труда — 74 %.

Задача 11

Определить основной месячный заработок рабочего по сдельно – прогрессивной системе оплаты труда. По действующему на предприятии положению предусмотрено увеличение расценок на продукцию, выработанную сверх исходной базы, при ее перевыполнении до 5% — в 1,5 раза, а при перевыполнении свыше 5% — в 2 раза. За исходную базу принято 100 – процентное выполнение норм выработки

Величина часовой тарифной ставки первого разряда – 5 руб.

Решение:

1) Количество деталей, изготовленных рабочим:

N д (шт) факт. = Н выр. + Н выр. * 10 % =240 + 24 = 264

2) Время, предусмотренное нормой на изготовление всех деталей:

Т все д (шт) норм = Н выр. * Н шт-кальк. = 240 *48 мин = 11 520 = 192 часa

3) Фактическое время на изготовление деталей:

11 520 / 264 = 43,6 мин

4) Превышение нормы составило:

264 – 240 = 24 шт (Процентное превышение норма составило 10%)

5) Заработок рабочего по обычным расценкам:

ЗП сд = Т 1 * k III * Н выр. (час.) = 5 руб. * 1,8 * 192 час. = 1728 руб.

6) Продукция, выработанная сверх нормы: 24 деталей. Поскольку заработок рабочего формируется исходя из количества отработанных нормо-часов, для начала оценим стоимость этой продукции в часах: 24 * 48 мин = 1152 мин = 19,2 час. По условию задачи премиальная часть заработка складывается из двух частей: за перевыполнение нормы в пределах 5 % повышение расценок в 1.5 раза и за перевыполнение свыше 5 % — в 2 раза. Наш рабочий перевыполнил норму на 10 %, поэтому:

Расчет показателей использования оборудования

1 часть = 9 * 24 =216 руб.

Основной заработок: ЗП сдпр = 1728 + 216 = 1944 руб.

Ответ: основной месячный заработок рабочего по сдельно-прогрессивной системе изготовления продукции составит 1944 рубля.

Задача 14

©2015-2018 poisk-ru.ru

Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.

Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных

Этот показатель в НП может исчисляться в 2 вариантах

1. Показатель использования проектной мощности технологической установки, представляющий отношение фактического объёма переработки нефти или полуфабрикатов в единицу рабочего времени к объёму переработки нефти или полуфабрикатов по проекту в ту же единицу рабочего времени (это время без простоя):

Qф — ϶ᴛᴏ фактический объём переработки нефти за единицу рабочего времени

Qпр — ϶ᴛᴏ проектный объём переработки нефти.

Такой показатель должен исчисляться по каждой технологической установке. Этот показатель не всегда может правильно оценить степень интенсивного использования ОФ

2. Показатель использования максимальной мощности в единицу рабочего времени. Рассчитывается в 2 вариантах:

a. Показатель использования максимальной мощности определение делением фактического объёма переработки нефти или полуфабрикатов в единицу рабочего времени на максимально возможный объём переработки нефти или полуфабрикатов за ту же единицу времени:

Максимальная производительность определяется как среднесуточная производительность за лучший месяц работы в данном году. Таким же образом в НД рассчитывается показатель интенсивного использования установок комплексной переработки нефти.

Этот показатель отражает степень интенсивности использования оборудования по сырью, однако в ряде случаев наблюдается, что с ростом объёма переработки нефти или сырья, снижается выход целевой продукции.

Коэффициент использования оборудования

Но ведь задача завода не только перерабатывать нефте и сырье, но и давать целевую продукцию, в связи с этим данный показатель исчисляется в варианте б.

b. Это показатель использования максимальной мощности, определяемый делением фактического объёма выработки целевой продукции в единицу рабочего времени к максимально возможному объёму выработки целевой продукции, с учетом качества получаемых продуктов, за ту же еденицу рабочего времени:

Р – стоимость реализации продукции в рублях

Ос – средний остаток оборотных средств за какой-то период

С – себестоимость товарной продукции

Остаток оборотных средств – сумма в конце и начале месяца, деленная на 2. В сумме за квартал – сумма месячных запасов, деленная на 3. Также и за год.

Время одного оборота в днях:

Помимо коэффициента оборачиваемости и продолжительности оборота используется и показатель загрузки оборотных средств. коэффициент загрузки представляет собой размер оборотных средств, который приходится на 1 рубль реализованной продукции. Чем меньше данный показатель, тем эффективнее работает предприятие.

Все эти показатели оборачиваемости оборотных средств рассчитываются как по всем оборотным средствам, так и отдельно по нормируемым оборотным средствам.

НДП и НПП имеет достаточно высокую степень использования оборотных средств. В случае если в целом по промышленности России, оборотные средства совершают 5 оборотов в год. Продолжительность 72 дня. А в НДП и НПП – 12-15 оборотов в год. Но скорость оборота оборотных средств различна не только по отдельным отраслям, она различна и по предприятиям одной отрасли и зависит от многих факторов: от местоположения предприятия, вида транспорта͵ видов расчета͵ акцептных форм расчета или аккредитивных форм расчета.

Ускорение оборачиваемости оборотных средств, приводит к сокращению длительности одного оборота или к увеличению числа оборотов. И в том и в другом случае высвобождаются средства. И предприятие может их использовать на какие-то другие цели или же может увеличить объём производства не отвлекая из хозяйственного оборота ресурсы. Ускорение оборачиваемости оборотных средств, в целом по стране позволяет экономить фонд накопления национального дохода и увеличивать фонд потребления. При рассмотрении резервов ускорения оборачиваемости оборотных средств, анализ проводят по отдельным стадиям оборота. На первой стадии кругооборота оборотных средств, то есть при приобретении необходимых материальных ценностей, предприятия, которые находятся на акцептной форме расчета͵ имеют незначительные резервы фонда оборачиваемости. Надо быть просто добросовестным плательщиком. На второй стадии кругооборота на момент поступления материальных запасов на предприятие и их отпуска в само производство имеются определенные резервы. Οʜᴎ состоят в том, что не следует иметь излишки запасов. Это приводит к их омертвлению и сокращению скорости оборота. Надо иметь постоянные долгосрочные связи с потребителями и покупателями.

В большинстве отраслей промышленности наибольшие возможности улучшения использования оборотных средств имеются на третьей стадии, на стадии производства. Это принято называть производственным циклом. И сократить его можно путем увеличения производительности труда, применение новой техники и технологии.

Четвертая стадия кругооборота — ϶ᴛᴏ с момента выпуска готовой продукции и до момента начисления денег на расчетных счет. Нужно быть аккуратным плательщиком.

Для оценки уровня использования основных фондов, и в первую очередь активной их части (машин и оборудования), в каждой отрасли применяются свои показатели. Их много, и они разнообразны. Все эти показатели можно объединить в три группы: экстенсивные, интенсивные и обобщающие.

Экстенсивные показатели

Они характеризуют использование станков, оборудования, механизмов (1) по составу, (2) количеству и (3) времени.

- 1. По составу все оборудование делится на наличное, установленное, работающее по плану и фактически работающее. Отношение каждой последующей группы к предыдущей или наличному характеризует степень вовлечения оборудования в производственный процесс. Исчисляются такие показатели, как

- (1) коэффициент использования парка оборудования (число единиц фактически работающего оборудования разделить на наличное число единиц оборудования);

- (2) коэффициент использования установленного оборудования (число единиц фактически работающего оборудования разделить на число единиц, установленных в цехах).

Пример. Из общего количества оборудования в 3960 сд. установлено 3600 ед., из которых должно по плану работать 3550, а фактически работало 3500 сд. В этом случае коэффициент установленного оборудования составит, коэффициент использования парка оборудования

- 2. Для анализа использования оборудования по времени применяются:

- (1) календарный (номинальный), режимный и действительный (рабочий) фонды времени использования оборудования;

- (2) коэффициент экстенсивного использования оборудования;

- (3) коэффициент сменности.

Календарный фонд времени равен числу календарных дней в плановом периоде, умноженному на 24 часа (365 · 24 = 8760 ч).

Режимный фонд времени определяется режимом производства. Он равен произведению рабочих дней в плановом периоде на число часов в рабочей смене.

Действительный (рабочий) фонд времени работы оборудования равен режимному за вычетом времени на планово-предупредительный ремонт.

Коэффициент экстенсивного использования оборудования К э определяется по каждой группе однородных машин или по отдельно взятым машинам и оборудованию по следующей формуле:

где Т ф - фактическое время работы оборудования, ч;

Т н - календарный, режимный, плановый фонд времени работы оборудования, ч.

Пример. Фактически отработанное время оборудования в цехе составляет 3650 ч, а режимный фонд времени работы тою же оборудования установлен в 3870 ч. В том случае

Коэффициент сменности К см характеризует время целосменного использования установленного оборудования, работающего на многосменном режиме, и рассчитывается по отдельным группам оборудования, по отдельным подразделениям и по предприятию в целом. Он показывает, сколько смен в среднем в течение суток работаю установленное оборудование. Коэффициент сменности рассчитывается отношением времени работы оборудования за весь рабочий день (сутки, станко-часы) ко времени его работы в смене с наибольшим количеством отработанных станко-часов.

![]()

где Т 1 , Т 2 , Т 3 - время работы оборудования в 1, 2 и 3-й сменах, ст.-ч;

Т н - время работы оборудования с наибольшим количеством отработанных станко-часов, ст.-ч.

Пример. Если Т 1 = 1000, Т 2 = 600 и Т 3 = 500 ст.-ч, то

![]()

где n 1 , n 2 , n 3 - число единиц оборудования, работавших в 1, 2 и 3-ю смены;

n y - общее число установленного оборудования.

За счет более полного использования оборудования в сменах выпуск продукции может быть намного увеличен при тех же наличных фондах. Коэффициент сменности работы оборудования можно увеличить:

- (1) повышением уровня специализации рабочих мест, что обеспечивает рост серийности производства и загрузки оборудования;

- (2) повышением ритмичности работы предприятия;

- (3) снижением простоев, связанных с недостатками в организации производства;

- (4) лучшей организацией ремонта;

- (5) механизацией и автоматизацией труда основных и вспомогательных рабочих.

Интенсивные показатели

Эти показатели характеризуют использование оборудования по мощности. Интенсивность оборудования измеряется количеством продукции, выработанной при помощи этого оборудования в единицу времени. Чем больше продукта вырабатывается в единицу времени на каждом станке, тем лучше используется основной показатель - коэффициент интенсивности использовании оборудования (К и). Он рассчитывается как отношение объема фактически выработанной продукции за определенный период к рассчитанному максимально возможному объему за тот же период:

где V факт - фактический объем продукции;

V макс - максимально возможный объем продукции.

Максимально возможное количество изготовленной продукции определяется как произведение нормы выпуска продукции в единицу времени и календарного времени работы оборудования.

Обобщающие показатели

Показатели экстенсивного и интенсивного использования оборудования непосредственно друг с другом не связаны. Одни показывают время работы, но не отражают загрузки оборудования в единицу времени, другие дают представление о степени интенсивности работы оборудования, но не раскрывают, как используется общий фонд возможного времени работы оборудования. Поэтому необходим показатель, который объединил бы экстенсивные и интенсивные резервы.

- 1. Таким обобщающим показателем служит интегральный коэффициент использования оборудования (К инт), который определяется перемножением коэффициента экстенсивного и коэффициента интенсивного использования (К инт = К и) и характеризует использование оборудования как по времени, так и по мощности.

- 2. Обобщающим стоимостным показателем использования всей совокупности основных фондов предприятия является фондоотдача - отношение годового выпуска продукции (валовой, товарной) в денежном выражении к среднегодовой стоимости основных производственных фондов :

где ФО - фондоотдача основных фондов, руб./руб.;

ВП (ТП) - объем валовой или товарной продукции за год, руб.;

ОФ с.г - среднегодовая стоимость основных фондов, руб.

Фондоотдача - главный оценочный показатель использования основных производственных фондов. Он применяется при планировании объема производства, расчета необходимых капиталовложении, производительности труда и т.п.

3. Фондоемкость продукции, величина, обратная фондоотдаче. Фондоемкость (ФЕ) показывает долю стоимости основных фондов, приходящихся на каждый рубль выпускаемой продукции:

![]()

Если фондоотдача должна иметь тенденцию к увеличению, то фондоемкость - к снижению.

Пример. При среднегодовой стоимости основных производственных фондов, равной 206 млн руб., и годовом объеме выпуска проекции 240 млн руб. фондоотдача составит 1,16 руб./руб. (240 млн/206 млн), а фондоемкость - 0,86 руб./руб. (206 млн/240 млн).

4. Немаловажное значение для предприятия имеет и показатель фондовооруженность труда , рассчитываемый как отношение стоимости основных фондов к числу производственных работников:

где Ф в - фондовооруженность труда, руб./чел.;

ч р - численность работников, чел.

Фондовооруженность труда должна непрерывно увеличиваться, так как от нее зависит техническая вооруженность труда, а следовательно, и производительность труда.

Использование машин и оборудования – активной части ОФ – характеризуется системой показателей. Всё имеющееся оборудование на предприятиях машиностроения можно разделить на две категории: наличное и установленное.

К наличному оборудованию относятся все станки и машины, находящиеся на балансе предприятия, независимо от того, работают они или бездействуют, находятся на складе или в монтаже. К установленному оборудованию относят станки и машины, сданные в эксплуатацию и установленные, а также снятые с фундамента для ремонта.

Установленное оборудование разделяют на четыре группы : работающее оборудование; оборудование, находящееся в плановом ремонте и в процессе модернизации; резервное оборудование и простойное оборудование.

Улучшение использования ОФ может осуществляться в двух направлениях:

· интенсивном , если увеличивается количество (объём) продукции, выпускаемой в единицу производительно затрачиваемого времени, или уменьшается время, производительно затрачиваемое на единицу продукции;

· экстенсивном , если увеличивается время использования ОФ.

Возможности интенсивного использования в принципе безграничны, экстенсивного – ограничены календарным временем.

Использование работающих машин и оборудования характеризуется показателями экстенсивной, интенсивной и интегральной загрузки оборудования.

Экстенсивное использование оборудование характеризуется продолжительностью работы машин и оборудования : чем продолжительнее планируемое или фактическое время их работы, тем выше экстенсивное использование.

К этой группе показателей относятся : коэффициент экстенсивного использования оборудования, коэффициент сменности работы оборудования, коэффициент загрузки оборудования, коэффициент использования сменного режима времени работы оборудования.

Коэффициент экстенсивного использования оборудования:

где Т ф – фактическое время работы оборудования, ч;

Ф реж . – режимный фонд работы оборудования, ч.

Коэффициент сменности :

где МС I , МС II , МС III – количество машино-смен работы оборудования соответственно в одну, две, три смены;

N уст. – количество работающего оборудования.

Предприятие должно стремится к увеличению К см , что ведёт к росту выпуска продукции при тех же наличных фондах.

Для увеличения К см необходимо:

1) повысить уровень специализации рабочих мест, что обеспечит рост серийности производства и загрузку оборудования;

2) повысить ритмичность работы;

3) снизить простои оборудования;

4) улучшить организацию ремонтного дела;

5) механизировать и автоматизировать основные и особенно вспомогательные рабочие места, что позволит высвободить рабочую силу и перевести её с тяжёлых вспомогательных рабочих мест на основные работы во вторую и третью смены.

Коэффицент загрузки оборудования устанавливается для всего парка машин, входящих в основное производство:

где SE – станкоёмкость программы (трудоёмкость изготовления всех изделий на данном оборудовании).

На практике К з = К см (при одной смене); К з = К см / 2 – при двух сменном режиме работы; К з = К см / 3 – при трёх сменном режиме работы.

Коэффициент использования сменного режима времени работы оборудования :

где Пр – продолжительность смены, ч.

Интенсивное использование характеризуется объёмом выпуска продукции оборудованием в единицу времени (год, квартал, месяц, день и т.д.): чем больше выпуск годной продукции в единицу времени, тем выше интенсивность его.

Коэффициент интенсивного использования оборудования :

где П ф – фактическая производительность машин и оборудования;

П в – возможная производительность машин и оборудования (определяется по паспортным данным).

Интегральный коэффициент использования производственных машин и оборудования :

К инт = К э · К и.

Для единицы оборудования: К инт = К з / К см;

для всего парка оборудования: К инт = К з / К р.

Результатом лучшего использования ОФ является прежде всего увеличение объёма производства. Поэтому обобщающим показателем эффективности ОФ является показатель фондоотдачи (ФО ):

где V – объём товарной, валовой или реализованной продукции, руб.;

Ф ср.г. – среднегодовая стоимость ОПФ, руб.

Изменение фондоотдачи (ΔФО см) за счёт изменения коэффициента сменности в отчётном периоде () по сравнению с базисным () определяется по формуле:

где ФО баз – фондоотдача за базисный период.

Изменение объёма производства продукции на предприятии (ΔV) зависит от:

1) среднегодовой стоимости основных фондов

2) уровня фондоотдачи

Повышение фондоотдачи – важнейшая задача в период перехода страны к рынку. Факторами роста фондоотдачи являются: повышение производительности оборудования, повышение К см, улучшение использования времени и мощностей, замена ручного труда машинным, ускорение освоения вновь вводимых мощностей.

Среднегодовая стоимость рассчитывается двумя методами:

где Ф н.г . – стоимость ОПФ на начало года;

Ф вв, Ф выб – стоимость соответственно вводимых и выбывших в течении года ОПФ, руб.;

t вв, t выб – количество полных месяцев с момента ввода (выбытия).

где Ф i – изменённая стоимость ОПФ;

t i – количество полных месяцев, в течении которых оставалась неизменной стоимость Ф i ;

Ф к.г. – стоимость ОПФ на конец года.

Уровень обеспеченности работников основными средствами определяется показателем фондовооружённости труда (ФВ) . Он показывает, какая стоимость основных средств приходится на каждого работающего, и рассчитывается по формуле:

где Ч ППП – численность промышленно-производственного персонала на предприятии.

Фондоёмкость продукции – величина, обратная фондоотдачи, она показывает долю стоимости ОФ, приходящуюся на каждый рубль товарной продукции. Если фондоотдача должна иметь тенденцию к увеличению, то фондоёмкость – к снижению.

Показателем эффективности производства ОПФ является также показатель рентабельности:

где П – балансовая прибыль, руб.

Обобщающим показателем эффективности использования основных средств является процентное отношение прироста производительности труда (ΔПТ) к приросту фондовооружённости труда:

Это отношение показывает, сколько процентов прироста производительности труда приходится на 1% прироста фондовооружённости труда. Использование основных средств по предприятию можно считать эффективным, если на 1% прироста фондовооружённости труда приходится не менее 1% прироста производительности труда.

Оборудование, находящееся в плановом ремонте или в процессе модернизации, является неработающим. Нормальная эксплуатация станков, правильный уход за ними, проведение профилактических мероприятий. Всё это способствует увеличению межремонтных периодов, а следовательно, и увеличению фондоотдачи. Планируемые затраты времени на капитальный ремонт составляют 3-12% годового режимного фонда времени, а целодневные простои оборудования по этой причине – 4,8%.

Резервное оборудование имеет целевое назначение и предусматривается на решающих участках производства, где необходимы дублёры на случай выхода из строя отдельных станков в общей технологической цепочке. В механизированных и автоматизированных потоках резервное оборудование составляет 5-7%; в основном производстве машиностроительной промышленности – 2,1%. Особое место в производстве занимает оборудование, находящееся на консервации . Эта группа оборудования специального назначения вводится в эксплуатацию только в особых случаях.

В группу неработающего оборудования входит и простойное оборудование , как правило, лишнее оборудование, ненужное предприятию для выполнения производственной программы, а также простаивающее из-за организационных и технических неполадок в производстве или отсутствия рабочей силы.

© 2024 cryptodvizh.ru. Сryptodvizh - Бизнес новости.